Влияние недостоверности угрозы импичмента на потери избирателей

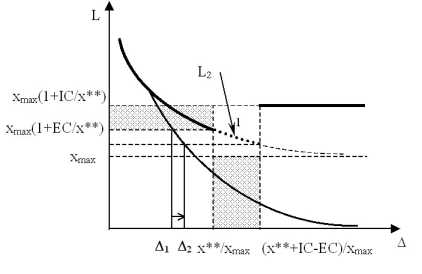

15.6. Влияние недостоверности угрозы импичмента на потери избирателей. (Жирной пунктирной линией показан участок кривой, возникающий при недостоверной угрозе импичмента.)

Избиратель будет "терпеть" превышение х** до тех пор, пока оно не будет равно потерям от рентоориентированного поведения за этот дополнительный период.

При этом новым решением задачи об оптимальном сроке правления будет :

= x** +(IC-EC)/xmax ,

т.е. учитывающее факт потерь от проведения импичмента.

Ситуацию в России 1999 года можно интерпретировать так: для части населения (в первую очередь социально незащищенных слоев, подверженных влиянию левых и патриотических партий) был превышен их порог терпимости х**, однако потери, связанные с издержками проведения импичмента, не позволили ему реализоваться.

Из всего сказанного следует несколько выводов:

Необходимо отметить тот факт, что механизмы представительной демократии, о которых так долго говорили, оказываются реально работающими в условиях российской действительности. Проблема заключается в том, что западная система политического устройства, наложенная на реалии российского общества, приводит к серьезным проблемам.

Возникают крайне неэффективные состояния, связанные с тем, что политическим лидерам оказывается выгодно максимально полно воспользоваться преимуществами их сегодняшнего положения и не думать о будущем. Основными причинами этого являются низкие предпочтения будущих периодов и значительные размеры доступной властной ренты.

В рамках рассмотренной модели российская ситуация подпадает скорее под случай, при котором существующий срок превышает оптимальный (он будет значительно короче из-за высоких значений максимально доступной властной ренты xmax и низких предпочтений будущих периодов). Дополнительным сигналом в пользу подобного заключения является ситуация вокруг импичмента, которая в оптимальном случае "долговременного пребывания" политика у власти просто не возникает. Последние выборы региональных лидеров от 1 декабря 2000 года, Ї ещё одно очередное свидетельство этого факта (из 11 вновь выбранных губернаторов лишь 3-е были переизбраны на следующий срок).

Было бы наивно искать выходы из сложившейся ситуации сокращением сроков выборов: из-за огромных издержек подобные решения практически недоступны. К тому же теоретические модели, подобно описанной, в высшей мере упрощают действительность для демонстрации отдельных её механизмов и взаимосвязей.

Понимая всё это, в качестве "конкретных" мер можно предложить дальнейшее проведение реформы власти, направленной на увеличение её "прозрачности", стабилизацию как в политической, так и в экономической сфере, способствующую формированию общества, смотрящего в будущее, а не только в прошлое и настоящее.

- РОСТКИ НОВЫХ ФУНКЦИЙ ГОСУДАРСТВА

Если в предыдущих главах мы анализировали те функции государства, которые достались в основном от советской эпохи, то в данной главе ростки новых функций. При этом ос новное внимание будет уделено не функциям перераспределения, а функциям созидания функциям, которые создают предпосылки для развития полноценной рыночной экономики.

- Защита прав собственности:

очень не легки первые шаги

Любые инвестиции связаны с риском: вложение капитала происходит сегодня, а его прирост и возвращение в будущем, которое полно неопределенностей. Как правило, готовность пойти на больший риск предполагает ожидание большего дохода. Развитые рынки предоставляют разнообразие вложений с различными сочетаниями уровня риска и уровня дохода, при этом рыночная часть риска вознаграждается большим доходом, а нерыночная часть не вознаграждается, однако эта, невознаграждаемая часть риска может быть компенсирована диверсификацией вложений.

Соответственно, принципиальные направления снижения риска инвестирования связаны либо со снижениями требований к ожидаемому доходу, либо с возможностями диверсификации. И в том, и в другом случае даже самый умудренный инвестор является беззащитным как перед стихией рыночных колебаний, так и перед злоупотреблениями со стороны лиц, обладающих некоторой монополией на информацию, профессиональными посредниками и менеджерами.

Именно поэтому большинство систем защиты инвесторов направлены на регулирование колебаний цен, на создание информационной прозрачности и на ограничение участия аффилированных лиц. Ныне существующие системы защиты инвесторов на развитых рынках были созданы в ответ на массовые злоупотребления на финансовом и фондовом рынках, от которых пострадало много инвесторов. Поэтому они в большей степени реагируют на уже произошедшие события, ограничивая возможности их повторения, чем снижают вероятность появления новых способов мошенничества.

Глобализация рынков, появление новых инструментов и технологий создают неведомые ранее по масштабам возможности для манипуляций ценами, злоупотреблений и других нарушений прав инвесторов. В условиях становления рыночных отношений формирование механизмов защиты прав инвесторов является одной из наиболее сложных задач, стоящих перед государством.

Хотя защита безопасности и прав собственности, создание равных условий конкуренции базовые функции современного государства, существует масса примеров недостаточной эффективности его деятельности в этом качестве. Различные негосударственные формы организации защиты прав инвесторов, как правило, дополняют, а не заменяют деятельность государственных, властных институтов.

Инвестиции на финансовом и фондовом рынках предполагают наличие явного или неявного контракта между инвестором, отдающим свои сбережения, и объектом инвестиций или профессиональным посредником. В рамках такого контракта-соглашения происходит обмен денег (или товаров) на некоторое, документально оформленное обещание их вернуть в будущем (в определенный момент и с известным приростом) или приумножить (без фиксации сроков и величины). Гамма вариантов сопутствующих условий и оговорок создает разнообразие финансовых инструментов инвестирования.

Институциональный подход представляется достаточно плодотворным с точки зрения описания наблюдаемых в нашей действительности фактов, их упорядочивания и интерпретации. Так как данный параграф лишь одна из первых и не всегда уверенных попыток использовать институциональный подход к процессам трансформации, то он представляет собой скорее развернутую программу тех исследований, которые ещё предстоит сделать.

- Мониторинг выполнения контрактов

Для того чтобы защищать нарушаемые права, необходимо иметь более или менее отчетливые представления о том, когда и какие именно нарушения прав происходят. Информация о нарушениях прав инвесторов поступает либо в результате жалоб и обращений ущемленных инвесторов, либо в результате проверок регулирующих органов. Отметим одну достаточно неожиданную деталь низкий уровень активности инвесторов в части самозащиты, что может быть результатом либо слабого осознания инвесторами самого факта нарушения своих прав, либо их уверенности в безнадежности каких-либо попыток защиты. Существуют факты, подтверждающие оба объяснения:

- После отказа государства выполнять свои обязательства по погашению ГКО был подан только один иск инвестора физического лица к государству.

- После крушения пирамиды МММ инициатива по преследованию мошенников исходила не от вкладчиков, а от различных силовых структур. Сами пострадавшие организовывали массовые выступления под лозунгами "Свободу Мавроди!".

Большинство получивших известность требований защиты инвесторов исходили либо со стороны иностранных инвесторов, либо от крупнейших институциональных или стратегических инвесторов. Стихийные проявления недовольства пострадавших мелких инвесторов в основном сводились к панике и бунтам.

Наиболее авторитетные специалисты в области финансового рынка и финансового поведения населения склонны связывать такое парадоксальное положение с особенностями российской ментальности, вспоминая Николая Бердяева: "Всегда было слабо у русских сознание личных прав…"930.

Таким образом, основные усилия по мониторингу выполнения контрактов неизбежно передаются различным органам регулирования и саморегулирования рынка. Система мониторинга пока далека от идеала. Несовершенства связаны не только со сложностями сбора, проверки и свода первичной информации (к которой мы относим данные о деятельности эмитентов, профессиональных посредниках, объемы сделок, конъюнктуру цен на инвестиционные активы, результаты проверок и многое другое), но и с трудностями обмена информацией и слабой координацией деятельности различных регулирующих и правоохранительных органов.

Еще один источник возможных нарушений связан с тем, что мониторинг фондового и финансового рынков со стороны государственных регуляторов осуществляется разными организациями Федеральной комиссией по ценным бумагам (ФКЦБ) и Центральным банком России (ЦБ). Фондовый и финансовый рынки в наших условиях не имеют четких границ, они имеют массу пересечений как на уровне основных операторов и торговых площадок, так и на уровне финансовых инструментов, а вот противоречия между регулирующими ведомствами уже стали притчей во языцех среди профессионалов.

- Асимметричность информации и затраты на ее преодоление

- США и Великобритании в начале века

- Сдача экзаменов на получение квалификационных аттестатов

- Конкурентная борьба поощряет инновации.

- Политика государства по поддержке конкуренции