Тема 8. Современный либерализм и неоклассические доктрины

1. Неолиберализм в Германии. К "государству всеобщего благоденствия", по Л.Эрхарду.

2. Рыночная экономика Ф.Хайека.

3. Современный монетаризм. Чикагская школа М.Фридмена.

4. "Молодые неоклассики". Р.Лукас и А.Лаффер.

5. Модели экономического роста.

6. Неоклассический синтез П.Самуэльсона.

1. Неолиберализм в Германии. К "государству всеобщего благоденствия", по Л.Эрхарду

С изменением экономической ситуации неоклассическое направление приобретает новые черты. Изменение это заключается, во-первых, в том, что господствующее влияние теперь принадлежит монополиям, которые существенно деформируют механизм свободной конкуренции, а во-вторых, в том, что вмешательство государства в экономику становится обязательным, но минимальным.

В 70-е годы XX столетия в экономике Запада наступает состояние стагфляции. Дефицитное финансирование стало причиной галопирующей инфляции, а неустойчивость мирового капиталистического хозяйства (нефтяной, валютно-финансовый кризисы и т.д.) обусловила невозможность стабилизации экономики национальными средствами. Кроме того, научно-техническая революция привела к резкому изменению номенклатуры изделий, их быстрой сменяемости, возрастанию роли мелкого и среднего бизнеса. Таким образом, существенно увеличилось количество объектов управления, приблизился порог управляемости. В этих условиях меры централизованного воздействия на экономику стали малоэффективными.

В связи с этим кейнсианская теория подверглась острой критике. По словам М.Фридмена, главной бедой кейнсианской политики является стремление к "точной подстройке под цикл", но такая подстройка не достигает результата в связи с временными лагами (от полугода до полутора лет) между моментом принятия решения и эффектом от этого решения. Хотя большинство возражений против кейнсианских мер регулирования экономики в новых условиях справедливы, не следует забывать, что всякая экономическая политика предназначена для конкретного периода, а с изменением экономических обстоятельств нужна новая политика. В новых условиях кейнсианские методы регулирования экономики стали недостаточными. Возникла необходимость в новых антиинфляционных и антикризисных методах, которые позволили бы преодолеть противоречивость государственно-монополистического регулирования экономики.

В развитии неоклассического направления на этом этапе различают два подхода, две школы: западногерманский неолиберализм и американский монетаризм.

Идеи В.Ойкена, Л.Эрхарда, В.Репке, А.Рюстова и других неолибералов легли в основу экономической политики Западной Германии после второй мировой войны. Реализация этих идей породила "западногерманское экономическое чудо". Создатели неолиберального направления работали в основном во Фрайбургском университете, - отсюда и название "фрайбургский кружок" или "фрайбургская школа", иногда говорят о "школе Ойкена".

Справедливости ради следует отметить, что попытки разработать общую неолиберальную доктрину предпринимались еще до второй мировой войны - в 1938 г. в Париже на международной конференции, которую позже стали называть также коллоквиумом Липпмана, поскольку этот американский экономист в том же 1938 г. опубликовал книгу "Свободный город", где излагались неолиберальные идеи. Но именно в Западной Германии эти идеи были успешно применены и приобрели статус государственной доктрины (с 1948 г.).

Профессор Вальтер Ойкен (1891-1950), духовный отец реформы, получил образование в университетах Киля, Бонна и Йены. Круг его научных интересов был весьма широк: "национальная экономия", история, статистика, философия, - и это помогло ему успешно защитить первую докторскую диссертацию. После окончания первой мировой войны, на которой Ойкен прошел путь от солдата до командира батареи и был награжден за храбрость, он вернулся к научной работе, защитил вторую докторскую диссертацию. В 1925 г. он стал заведовать кафедрой в Тюбингенском университете, а с 1927 г. до конца жизни был профессором Фрайбургского университета.

В его книге "Основания национальной экономии" (1947), выдержавшей девять изданий, изложены основные идеи неолиберализма. Центральная категория теории Ойкена - категория хозяйственного порядка, который гарантировал бы права, свободы, достоинство человека в обществе, свободном от тоталитаризма. Следовательно, хозяйственный порядок - это не только экономическая программа, а особое мировоззрение, особая идеология свободного и ответственного поведения человека, признающего законы и правила, обусловленные реальной жизнью.

В 1948 г. вышел первый номер еженедельника "Ордо" (от нем. Ordnung- порядок). Поэтому неолибералов иногда называют ордолибералами. Сторонники этого направления выступают за "экономический гуманизм", за "международное рыночное хозяйство", защищают третье сословие. С одной стороны, неолибералы объявляют себя последователями старого либерализма с его идеями свободы конкуренции, вечности частной собственности и экономической обособленности экономических агентов, а с другой - они понимают необходимость в новых условиях минимального вмешательства государства в экономику. Недаром Л.Эрхард сравнивал роль государства с ролью футбольного арбитра, который только следит за соблюдением правил игры, но не вмешивается в нее, пока не нарушаются правила.

Неолибералы говорят о порочности современного капитализма, так как он искажает конкуренцию. Они считают, что существует два типа хозяйств: тоталитарное (командно-управляемое), к которому они относят первобытную общину, рабовладение, фашизм, социализм, и социальное (свободное) рыночное хозяйство. По их мнению, в современном капитализме нет гибкости цен, свободы сделок, и в этом виноваты монополии, они - главное зло, причем профсоюзы - это тоже монополии на рынке труда, так как они диктуют цены на рабочую силу и тем самым искажают конъюнктуру рынка.

Отвергая и современный капитализм, и социализм, германские неолибералы ищут третий путь. В социальном рыночном хозяйстве, на их взгляд, реализуются социально-философские основы неолиберализма. Они сформулировали четыре основных принципа, на которых базируется социальное рыночное хозяйство:

1) принцип открытых рынков, т.е. обеспечение свободной конкуренции, которая не должна ограничиваться никакими монополиями;

2) принцип свободы сделки, состоящий в том, что каждый предприниматель имеет право продавать свою продукцию кому он пожелает и покупать необходимые ему продукты у кого он пожелает;

3) принцип частной собственности, заключающийся в том, что частная собственность на средства производства является важнейшим условием конкуренции и свободы сделки, без которых невозможно никакое социальное рыночное хозяйство;

4) принцип ответственности, согласно которому каждый предприниматель должен полностью отвечать за свою хозяйственную деятельность.

Акционерные компании, по мнению неолибералов, - это благо, так как распространение акций среди всех слоев общества делает эти компании демократичными, сглаживает противоречия в обществе, делает несущественными классовые различия. Значит, становится более однородной структура населения, крупная собственность рассредоточивается во многих руках, да и сама собственность как таковая отходит на второй план в общественных отношениях. В конечном счете увеличение числа акционерных компаний приведет к "государству всеобщего благоденствия" - это и есть новый путь развития экономики. Само социальное рыночное хозяйство, считают неолибералы, являет собой "совершеннолетнее общество", третью фазу "нового индустриального общества". Позднее они будут говорить об эволюции этого общества в так называемое "оформленное общество".

Реализация неолиберальных идей началась в 1948-1949 гг. и привела к оживлению производства в послевоенной Германии, а потом и к его бурному подъему, что позднее и стало известно как "западногерманское экономическое чудо". Осуществлению этого "чуда" в Западной Германии способствовали следующие условия: широкая социальная база для развития свободного предпринимательства, помощь американских оккупационных войск в поддержании политической и социальной стабильности по плану Маршалла, но главное, четко проработанная концепция преобразований в германском обществе, разработанная фрайбургской школой еще в период второй мировой войны. (Поразительный факт: идеи о жизни в обществе без Гитлера и национал-социализма обсуждались еще в 1942 г.) Реформа оказалась успешной в значительной степени потому, что ее проводили сами авторы. Это тот редкий случай, когда создателям теоретической концепции представилась возможность проверить ее на практике.

Выдающуюся роль в практической реализации неолиберальных идей сыграл Людвиг Эрхард (1897-1977). Закончив реальное училище в Баварии, а после первой мировой войны - Высшую коммерческую школу в г.Нюрнберге, Эрхард защищает докторскую диссертацию, становится заместителем директора научно-исследовательского института в Нюрнберге. Не будучи допущен национал-социалистами к преподавательской деятельности из-за недостаточной лояльности к режиму, Эрхард во Фрайбурге начинает вместе с единомышленниками разрабатывать основы экономической политики после войны. Министр хозяйства Баварии, профессор Мюнхенского университета, а затем министр народного хозяйства Федеративной Республики Германии, вице-канцлер ФРГ при Аденауэре и канцлер после его смерти - таков путь, пройденный Л.Эрхардом.

В книге "Благосостояние для всех" (1956), которая явилась своеобразным отчетом о проделанных преобразованиях, Эрхард Отмечает, что основные цели социального рыночного хозяйства - свобода и справедливость, причем он ясно дает понять, что экономическая свобода невозможна без политической свободы, без государственных гарантий обеспечения прав и свобод человека, без социальной защищенности и социальной справедливости. Неолибералы были убеждены, что все члены общества должны иметь возможность осознавать и реализовывать свое индивидуальное благосостояние в рамках "установленных правовых и моральных границ"1.

Несмотря на жесткое сопротивление реформам со стороны Социал-демократической партии Германии, Эрхард завоевал доверие народа и провел реформу цен и денежную реформу, а политика планомерного стимулирования производства потребительских товаров не только улучшила снабжение населения, но в той ситуации означала особую разновидность капиталовложений. "...Соображения экономической эффективности снова стали определяющим фактором"2, - отмечал Эрхард.

Возникает вопрос, можно ли повторить это "чудо" в России? Вероятно, нет, так как путь каждой страны своеобразен и только собственные усилия на соответствующей социально-экономической базе приведут к положительным изменениям. Эрхард считал именно так и писал: "Если этот немецкий пример должен иметь значение и за пределами границ современной страны, то только в том смысле, что он должен показать всему миру, каким благом является свобода человека и свобода экономического развития"3.

2. Рыночная экономика Ф.Хайека

К неолиберальному направлению в какой-то мере можно отнести и идеи Ф.Хайека, хотя, строго говоря, они не укладываются ни в рамки неолиберализма, ни в рамки кейнсианства, - это глубоко самобытный экономист, социолог и философ.

Фридрих фон Хайек (1899-1992) родился в Вене в семье с глубокими академическими традициями. Он учился в Венском университете, где специализировался в области экономики и юриспруденции. После окончания университета Хайек состоял на государственной службе, в 1927-1931 гг. возглавлял Австрийский институт экономических исследований, в 1931-1949 гг. был профессором Лондонской экономической школы, а с 1950 по 1962 г. заведовал кафедрой политической экономии в Чикагском университете.

Широта научных интересов Хайека впечатляет, его экономическая теория - органичная часть его социально-философской системы. В первый период своей научной деятельности исследователь уделяет большое внимание определению границ познания и возможностей воздействия на общественные явления. В связи с этим его интересуют формы и масштабы государственного регулирования экономики. Исследования в области теоретической психологии ("Структура восприятия", 1952), критика сциентизма в социальных науках ("Контрреволюция науки", 1952), анализ правовых принципов либерального общества ("Конституция свободы", 1960), а также критика современной западной демократии, не соответствующей идеалам свободного общества, в трилогии "Право, законодательство и свобода" (1973-1979) принесли Хайеку широкую известность и в то же время поссорили его со многими учеными и либеральными политиками. Поэтому теории Хайека не получили сначала широкого распространения, и только в конце 70-х - начале 80-х годов произошел своеобразный ренессанс его идей, так как к этому времени выяснилось, что во многом он оказался прав.

Ф.Хайек - один из создателей современной теории денег, он внес фундаментальный вклад и в другие разделы экономической науки, его считают основоположником так называемой неоавстрийской школы в экономике. Помимо уже названных известны его работы "Конкуренция как процедура открытия" (1989), "Дорога к рабству" (1944), "Цены и производство" (1931), "Пагубная самонадеянность. Ошибки социализма" (1988).

Хайек - сторонник свободной экономики без вмешательства государства, когда конкуренция сама устанавливает порядок и создает необходимое равновесие, а побеждает в конкурентной борьбе тот, кто узнал, изобрел, создал нечто новое, кто сумел уловить и понять рассеянное в обществе знание. Именно поэтому он называет конкуренцию процедурой открытия. По мнению исследователя, такие институты по сбору и передаче информации, как рынок, позволяют использовать это рассеянное знание. При этом Хайек убежден, что помимо явного профессионального знания человек наделен знаниями и умениями, переданными ему генетически, о которых он может и не подозревать до возникновения каких-то особых обстоятельств в реальной конкуренции.

Конкуренция, считает Хайек, была бы бессмысленна, если бы с самого начала было точно известно, кто победит. "Конкуренция, - пишет он, - представляет ценность потому и только потому, что ее результаты непредсказуемы и в общем отличны от тех, к которым каждый сознательно стремится или мог бы стремиться. Кроме того, хотя в целом последствия конкуренции благотворны, они в целом предполагают разочарование или расстройство чьих-то конкретных ожиданий и намерений"4. Достоверность конкуренции невозможно заведомо проверить эмпирически - в лучшем случае общество, полагающееся на конкуренцию, в конечном счете успешнее других достигает своих целей, и это подтверждено историей цивилизации.

По убеждению Хайека, именно конкуренция должна выявить результаты рыночного процесса, определить, какая информация является наиболее полезной. В отличие от социализма, где жестко детерминируется иерархия потребностей, которые необходимо удовлетворить, в спонтанном рыночном порядке используются знания всех членов общества. Несмотря на противоречивость индивидуальных целей экономических агентов, влияние спонтанного рыночного порядка благотворно, так как в рыночном процессе происходит взаимное приспособление индивидуальных планов этих агентов, а также гарантируется производство определенных товаров с более или менее оптимальными издержками.

Хайек полагает, что конкуренция на рынке - это нечто вроде безличного принуждения. Централизованное планирование он считает неэффективным потому, что централизованная система не в состоянии переработать весь массив информации, децентрализованно перерабатываемый рынком, так как информация о конкретном месте, времени и образе действий носит мимолетный характер, быстро теряет свое значение и искажается при передаче.

Ученого интересуют этические проблемы конкуренции и рынка, он убежден, что полной свободы конкуренции нет, однако ограничения накладываются не искусственными барьерами государства, а общими правилами поведения, спонтанно формирующимися в ходе социокультурной эволюции (отказ от присвоения чужой собственности, выполнение обязательств и т.п.). Если эти правила соблюдаются, то экономическая конкуренция "из борьбы всех против всех превращается в борьбу всех ради всех".

Много внимания Хайек уделяет процессу приспособления рынка к изменившимся обстоятельствам. Об изменениях на рынке люди узнают из рыночных цен. Цена поэтому выступает как средство передачи нужной информации. Именно она позволяет каждому потребителю приспосабливаться к изменившейся ситуации. "Целое действует как единый рынок не потому, что каждый из его членов способен обозреть все поле деятельности, - пишет Хайек, - но потому, что индивидуальное поле обзора каждого накладывается друг на друга так, что необходимая информация через многочисленных посредников передается всем". Смысл ценового механизма, по мнению ученого, состоит в сообщении индивидуумам информации о возрастании или понижении спроса на то, что они делают, в силу не зависящей от них причины. Цена диктует не столько, как действовать, сколько, что производить. Такой подход к рынку и цене, по сути, дал возможность современным экономистам разрабатывать проблемы экономики информации.

На рынке, считает Хайек, существует только чистая логика выбора, в основе которой - представление о полезности, функционирующей в условиях регулярности происходящих событий. Равновесие на рынке поддерживает важнейшие пропорции в экономике таким образом, чтобы спрос на товары, масса денег для поддержания этого спроса и предложение товаров соответствовали друг другу - лишь при этих условиях используются все ресурсы. Основное следствие инфляции, по мнению Хайека, состоит в расстройстве структуры относительных цен, поскольку каждое очередное "впрыскивание" денег воздействует на экономику неравномерно: в одних секторах цены реагируют сразу, в других - с запозданием. Поэтому информация, заключенная в относительных ценах, искажается, что приводит к неэффективному размещению ресурсов общества. В связи с этим Хайек убежден в необходимости резкого, но непродолжительного сокращения предложения денег, а поскольку нет никакой надежды на разумную денежную политику правительств, следует лишить государство монопольного права на денежную эмиссию.

Теория циклов у Хайека носит монетаристский характер. Цикл исследователь связывает с производственным периодом, а особое внимание в цикле он уделяет избыточному инвестированию. Причину хозяйственных потрясений Хайек видит в кредитно-денежной экспансии банковской системы. Предлагаемые им пути выхода из кризиса - это снижение уровня потребления, стимулирование добровольного сбережения.

Как и вся австрийская школа, Хайек относит к капитальным благам затраты земли и труда, особенно в предшествующий период. Главную роль он отводит оборотному капиталу, который хотя и носит преходящий характер, однако дает "созреть конечным услугам". Капитал ученый рассматривает не как некий фонд, а как запас определенных товаров, который должен быть воспроизведен.

Хайек считает, что совокупность излишков, образующихся в форме разности между продажной ценой и издержками производства во всем народном хозяйстве, составляет "естественный процент". В хозяйстве, где установился "естественный уровень процента", имеют место нормальное денежное обращение, полное использование ресурсов, отсутствует принудительное сбережение. Блага, перемещаясь от низших стадий производства к высшим, через равные промежутки времени, соответствующие продолжительности производственного периода, обмениваются на нейтральные деньги. (По сути, понятия процента и прибыли у Хайека становятся идентичными.) Сбережения исследователь рассматривает как общий поток ресурсов, направляемых в отрасли, выпускающие производственные блага. Принудительное сбережение вызывает инфляционное давление на цены, поэтому потребители, чтобы восстановить прежний уровень потребления, предпринимают усилия для "проедания" дополнительного капитала.

Вмешательство государства, по Хайеку, не только нарушает равновесие в экономике, но даже постепенно уничтожает свободу индивидуума и демократию. Поэтому чем больше государство опекает своих граждан, тем вернее оно лишает их всякой свободы. На основании этого Хайек отрицает государственное планирование, а социализм называет посягательством на права человека и грубейшей ошибкой, приведшей в России к тоталитарному режиму. Он считает, что преобладание государственной собственности, всеобщность государственного контроля являются причиной концентрации власти в руках худших в моральном и творческом отношении слоев населения, в этом - причина политического тоталитаризма и коррупции. В связи с этим Хайек пишет: "Неверно думать, что выбор, перед которым мы стоим, - это выбор между системой, где каждый получает по заслугам в соответствии с некими абсолютными и универсальными критериями, и системой, где судьба человека в какой-то мере определяется случайностью или везением. В действительности это выбор между системой, при которой решать, кому что причитается, будут несколько человек, и системой, при которой это зависит, хотя бы отчасти, от способностей и предприимчивости самого человека, а отчасти от непредсказуемых обстоятельств"5.

Хайек не устает повторять, что социализм, одно из наиболее влиятельных политических движений нашего века, основывается на ложных посылках (несмотря на благородные намерения некоторых лучших умов). "Эта претензия разума на то, что человечество способно по заранее составленному рациональному плану контролировать и направлять свою будущую эволюцию, имела фатальные последствия для судеб индивидуальной свободы и подготовила почву для тоталитаризма"6.

Идеи Хайека оказали и оказывают большое влияние на экономическую теорию и практику Запада. Проведенные в 80-е годы XX столетия в западных странах денационализация собственности и ее приватизация - результат этого влияния. Не случайно ЮНЕСКО приняла решение об издании 22-томного собрания сочинении Ф.Хайека, и этот проект уже осуществляется.

3. Современный монетаризм. Чикагская школа М.Фридмена

Монетаризм - это такое направление экономической теории, в рамках которого анализируются процессы воздействия денег и денежно-кредитной политики на состояние экономики в целом. Центром современного монетаризма является чикагская школа в США во главе с М.Фридменом.

Милтон Фридмен (р. 1912) - выходец из семьи бедных иммигрантов из Восточной Европы. Тем не менее он получил хорошее образование. Окончив Рутгерский университет со степенью бакалавра сразу по двум дисциплинам - математике и экономике, Фридман позднее становится доктором философии (1946) и доктором права (1968). С 1948 г. - профессор экономики Чикагского университета. В годы второй мировой войны Фридмен работал в Казначействе США, исследовал налоговую политику, в послевоенное время он консультировал мероприятия по реализации плана Маршалла. Известность пришла к Фридмену в 60-е годы, а в 70-е годы его избирают президентом Американской экономической ассоциации. В 1971-1974 гг. ученый был советником президента Р.Никсона по экономическим вопросам. Но основная научная деятельность Фридмена прочно связана с Чикагским университетом, а самого его называют патриархом американской экономической теории. В 1976 г. он стал лауреатом Нобелевской премии. Основные его работы - это "Очерки позитивной экономики" (1952), "Капитализм и свобода" (1962), книга, написанная совместно с А.Шварц, - "Монетарная история Соединенных Штатов, 1867-1960 гг." (1963) и "Роль денежной политики" (1968).

Возникновение чикагской монетарной школы относится к 50-м годам XX в. Основные теоретические положения монетаризма сформулировал Фридмен. Кроме работ Фридмена к чикагской школе относят работы Р.Барро ("Макроэкономика", 1984), И.Фишера, К.Бруннера, А.Мельтцера и др. Представители монетарной школы поддерживают количественную теорию денег, согласно которой цены товаров определяются количеством обращающихся денег.

Сторонники классической количественной теории считали, что скорость обращения денег в движении доходов и реальный объем производства (выпуск продукции) имеют тенденцию к достижению некоего естественного уровня и не зависят от воздействия денег и денежной политики, т.е. могут рассматриваться как константы. Они полагали, что реальный объем производства определяется состоянием трудовых ресурсов государства, его производственными мощностями и т.п., а скорость обращения денег - факторами, сопряженными с количеством ежегодных выплат жалованья рабочим. Тогда изменение абсолютного уровня цен приводит к пропорциональному изменению номинального количества денег, и наоборот. Через какое-то время достигается "естественный" уровень скорости обращения и реального объема производства. На самом же деле в краткосрочные интервалы могут возникать неожиданные обстоятельства из-за роста реального объема производства. Могут меняться и факторы, влияющие на скорость обращения денег. Таким образом, классическая количественная теория предполагает тесную взаимосвязь количества денег, находящихся в обращении, и абсолютного уровня цен.

Известный историк экономической мысли М.Блауг отмечает, что количественная теория денег укладывается в следующие пять тезисов, которые так или иначе прослеживаются в работах всех современных монетаристов7:

1) активная и причинная роль денег в определении уровня цен, а следовательно, номинального национального дохода;

2) нейтральность денег в условиях долгосрочного равновесия, т.е. долгосрочная пропорциональность между деньгами и ценами, основанная на стабильности денежного спроса или обратной ему величины - скорости обращения денег;

3) отсутствие нейтральности денег в краткосрочном и среднесрочном периодах;

4) экзогенность предложения денег;

5) недоверие к дискреционному управлению предложением денег.

Классическая количественная теория акцентирует внимание на длительных временных периодах. Но в 30-е годы XX в. стало ясно, что надо исследовать поведение экономики в краткие временные интервалы. Дж.Кейнс после Великой депрессии саркастически заметил, что "на долгосрочных временных интервалах мы давно бы вымерли".

М.Фридмен и А.Шварц в работе "Монетарная история Соединенных Штатов, 1867-1960 гг." пишут о выявленной ими закономерности, согласно которой темпы роста денежной массы, находящейся в обращении, связаны с движением цикла, упреждая общие темпы развития делового цикла. Исследования Фридмена и Шварц открыли взаимосвязь между темпами роста денежной массы и точками экстремумов в деловом цикле. В периоде 1908 по 1916 г. рост предложения денег начинал возрастать приблизительно за 12 месяцев до наступления пиков циклов. Подобно этому рост предложения денег начинал увеличиваться до момента достижения дна делового цикла. В пределах одного делового цикла взаимная связь денежной массы и абсолютного уровня цен не является столь тесной, как в долгосрочных временных интервалах.

В изменившейся экономической обстановке монетаристы переключают внимание на спрос на кассовые остатки и потребность в деньгах со стороны конкретных экономических агентов. И если Кейнс считал, что спрос на ликвидные остатки меняется в зависимости от психологических изменений настроения хозяйствующих субъектов, то Фридмен полагает, что спрос на деньги даже в неблагоприятных условиях относительно стабилен. Он выделяет две категории экономических агентов: домашние хозяйства, для которых деньги - одна из форм хранения богатства, и капиталистические фирмы, для которых деньги - источник производственных услуг. Вместе с тем следует подчеркнуть, что при подсчете спроса на деньги принимаются во внимание лишь укрупненные показатели. В той же работе "Монетарная история Соединенных Штатов..." Фридмен и Шварц предлагают рассматривать деньги "как предмет роскоши" и говорят об их неодинаковой роли в различных циклических колебаниях. Так, в долговременных колебаниях деньги - "старший партнер", а в краткосрочных и слабых - "равный партнер". Следовательно, они указывают на необходимость различать функции денег в разные временные периоды.

Монетаристы фиксируют внимание на изменениях в количестве денег, находящихся в обращении, как на определяющей функции цен, доходов и занятости. Монетаризм - это современная количественная теория, которая модернизировала классическую количественную теорию: скорость обращения денег монетаристы рассматривают как переменную величину, а не как константу. Монетаристская теория позволяет предсказать поведение этой переменной. Процентная ставка (норма процента) и ожидаемый темп инфляции, с точки зрения монетаристов, суть основные факторы, определяющие скорость обращения денег. Однако монетаристы осознают относительность подобного заявления, они понимают под этим постепенность изменения указанной переменной.

Кроме того, современный монетаризм допускает асинхронность взаимосвязи между денежной массой, номинальным валовым национальным продуктом, реальным валовым национальным продуктом и абсолютным уровнем цен. Именно монетаристы доказали, что экономическая денежная политика Федеральной резервной системы США в военные и послевоенные годы явилась причиной инфляции в этой стране. Они предлагали, чтобы постоянный рост денежной массы в обращении был равен примерно 3%-му уровню роста реального производства, характерному для длительных временных периодов. Это так называемое "монетарное правило" и является, по их мнению, лучшей денежной политикой.

Фридмен считает деньги главным фактором, влияющим на краткосрочные колебания деловой активности. Деньги он рассматривает в качестве научной конструкции, которую "нужно изобрести подобно длине, температуре и т.п." В цикле деловой активности деньгам принадлежит определяющая роль. Они взаимодействуют с другими элементами стимулирования деловой активности, но они-самый коррелируемый. При определении основных переменных функций спроса на деньги Фридмен основывается на оптимизационной модели индивидуального поведения, в которой в качестве бюджетного ограничения выступает величина совокупного богатства, включающего и все виды активов, и "человеческий капитал". Различные виды богатства он рассматривает как субституты (заменители) денег. Желательный объем денежных средств в общем портфеле активов, пишет ученый в работе "Теория потребительской функции", определяется в зависимости от соотношения доходности активов, оценок изменения покупательной способности денег, совокупного богатства индивида и ряда других переменных.

Предложенная Фридменом функция спроса на деньги является основным моментом его денежной теории, так как, зная параметры этой функции, можно определить степень воздействия изменений денежной массы на динамику цен или процента. Фридмен считает, что: во-первых, для стабильности цен важное значение имеет неинфляционный рост денежной массы (3-5% в год); во-вторых, если изменения цен предсказуемы и не очень значительны, то экономический рост возможен и при растущих, и при падающих ценах; в-третьих, изменение денежной массы ведет к изменению дохода.

Другой американский монетарист, Ирвинг Фишер, определяет уровень цен, пропорцию обмена между потребительскими товарами и неразменными деньгами, а сами деньги, по его мнению, нейтральны в этом обмене: результат увеличения денежной массы проявляется в пропорциональном изменении уровня цен. Фишер вывел уравнение экономического равновесия:

MV= PQ,

где М - масса денег в обращении; V - скорость обращения денег; Р - средневзвешенная цена; Q - выпуск продукции.

Строго говоря, представления о равновесии у кеинсианцев и монетаристов различаются не столь уж заметно - это различие состоит в подходе к достижению равновесия. Кейнсианцы считают, что достижение равновесия возможно через государственное стимулирование эффективного спроса. Монетаристы же категорически отвергают этот путь и предлагают идти к стабильности через освобождение от регулирования и оздоровление денежного обращения.

Если Кейнс утверждал, что потребление зависит в основном от текущего дохода, то Фишер установил, что оно определяется доходами, которые потребитель ожидает получить в течение всей своей жизни. Фридмен предложил для объяснения поведения потребителей гипотезу постоянного дохода (склонность к потреблению - постоянная величина). Эту позицию Фридмена поддерживает Франко Модильяни в своей гипотезе жизненного цикла (1985). Модильяни считает, что потребитель может распределить ресурсы, которыми он располагает в течение жизни, по оставшимся годам до выхода на пенсию (65 лет), с тем чтобы иметь стабильный уровень потребления в течение всей жизни.

Фридмен подробно анализирует, может ли политика расширения совокупного спроса (а следовательно, увеличения массы денег в обращении) привести к снижению уровня безработицы, и если может, то в какой период времени. Ученый приходит к выводу, что равновесие экономики определяется реальными факторами - производственными и социально-экономическими. Если же, в соответствии с теорией рациональных ожиданий, ожидания экономических субъектов расходятся с реальностью, то изменения номинального совокупного спроса повлияют на реальный объем производства и занятости. По мере адаптации экономических субъектов к изменившимся обстоятельствам отклонение текущего значения уровня безработицы от естественного уровня уменьшается.

Таким образом, Фридмен ставит под сомнение положение, что увеличение массы денег в обращении способно повысить уровень занятости и снизить процентную ставку. По Фридмену, увеличение массы денег связано с операциями федеральных резервных банков на открытом рынке, когда эти банки осуществляют покупки государственных ценных бумаг у коммерческих банков, увеличивая тем самым резервы последних и создавая возможность расширения масштабов депозитно-чековой эмиссии. В этом случае снижение процентной ставки происходит параллельно с увеличением банковских резервов. Далее увеличивается объем расходов и номинальных доходов, ослабляющих первоначальное снижение процента.

Фридмен считает инфляцию всегда и везде именно денежным феноменом, а ее причину видит в ошибках кредитно-денежной политики государства. Он убежден, что государство должно минимально вмешиваться в экономические процессы, что оно должно осуществлять лишь некоторый контроль над ценами, а это возможно, если следовать "денежному правилу", предполагающему умеренный и стабильный рост денежной массы в пределах 3-5% в год. Другими словами, Фридмен выступает за максимальную экономическую свободу всех хозяйствующих субъектов.

С точки зрения монетаристов, и без государственного вмешательства рынки достаточно конкурентны, а конкуренция сама обеспечивает высокую степень макроэкономической стабильности. Они полагают, что закон о минимальной ставке заработной платы, законодательство, отстаивающее интересы профсоюзов, поддержание цен на сельскохозяйственную продукцию и другие меры, предпринимаемые государством, усиливают негибкость экономики, а непродуманная дискретная фискальная кредитно-денежная политика государства подрывает ее стабильность, усиливает циклические колебания.

В работе "Доводы в пользу гибких валютных курсов" Фридмен предлагает реформировать международную валютную систему. Золото, считает он, - это всего лишь товар с определенным уровнем цены. Рекомендации Фридмена сводятся к следующему: 1) отмена фиксированной цены золота; 2) отмена законов, запрещающих в США частным лицам владеть золотом; 3) отмена золотого обеспечения внутреннего денежного обращения США; 4) продажа банками США золота по рыночной цене на аукционах; 5) отмена официальных фиксированных паритетов между долларом США и другими валютами; 6) предоставление другим странам возможности поддерживать свою валюту по сравнению с долларом США. Большинство из этих предложений были приняты правительством США и Международным валютным фондом. Сам Фридмен писал: "Что нам действительно необходимо, так это не тонкое управление экономикой, подобное действиям умелого водителя, плавными движениями руля избегающего неровностей дороги, а способ, каким можно было бы удержать пассажира, наделенного властью определять денежную политику, от того, чтобы он не схватился за руль и не сбросил машину в кювет".

Не всегда и не во всем можно согласиться с монетаристами. Например, представление об инфляции как о чисто денежном феномене экономики, с которым поэтому легко справиться, достаточно спорно. Инфляция в современных условиях - это результат деформации денежной системы.

Так или иначе у монетаристов много сторонников в разных странах. Спорят о монетаризме и в России, где термин "монетаризм" едва ли не получил негативный оттенок в связи с неудачами проводимых экономических реформ. По-видимому, дальнейшее развитие экономики будет определяться сочетанием монетарных и немонетарных факторов. Монетарные контролируются Центральным банком и зависят от темпов роста денежной массы в обращении, которые приблизительно совпадают с динамикой роста кредитных вложений банка. Немонетарные факторы инфляции непосредственно не контролируются Центральным банком, а определяются структурными особенностями экономики, темпами дальнейшей либерализации цен, степенью монополизации хозяйства, возможностью трудовых коллективов и профсоюзов влиять на размеры зарплаты и т.д. Например, освобождение цен на энергоносители неизбежно приведет к новому повышению цен на все товары. Центральный банк не может предотвратить новый всплеск инфляции, но он может повлиять на сам уровень повышения цен.

Специфика экономики России переходного периода не позволяет использовать рецепты монетаризма полностью, однако некоторые положения "денежного правила" Фридмена вполне применимы к ней: ограничение участия Центрального банка в ликвидации денежных шоков путем выбрасывания денежных знаков на рынок вне связи с ростом реального валового национального продукта; усиление самостоятельности кредитных организаций, ослабление слишком жесткой связи с Центробанком, которая превращает их в посредников между Центробанком и потребителями их услуг.

Вместе с тем отдельные положения монетаризма в российской экономике переходного периода неприменимы. Например, адаптация к "естественной безработице" в России представляет собой серьезную проблему, так как зачастую она сопряжена с необходимостью смены места жительства, профессии, с нежеланием соглашаться на пониженную оплату труда. Кроме того, сам статус безработного, получающего нищенское пособие по безработице, - это для россиянина грань физического и даже морального выживания, так как человек практически лишен выбора.

Таким образом, применение принципов монетаризма в современной России требует взвешенного подхода.

4. "Молодые неоклассики". Р.Лукас и А.Лаффер

В 70-е годы XX в. появились сомнения в эффективности и кейнсианства, и монетаризма. Одним из усомнившихся был Роберт Лукас (р. 1937), профессор Чикагского университета, лауреат Нобелевской премии по экономике8 (1995), автор теории рациональных ожидании, глава так называемой новой классической школы, член Академии наук США, вице-президент Экономического общества.

Нобелевская премия была присуждена Р.Лукасу "за разработку и применение гипотезы рациональных ожиданий, которая привела к изменению макроэкономических анализов и углублению нашего понимания экономической политики". На присуждении было отмечено огромное влияние разработанной Лукасом теории на макроэкономические исследования, способствовавшие быстрому и "революционному развитию экономической науки".

Суть теории Лукаса заключается в том, что люди ожидают определенных результатов от политики государства в отношении занятости и производства. Если рыночная экономика и система цен существуют в условиях совершенной конкуренции, то рынки быстро ("мгновенно") адаптируются, люди своим поведением на рынке нейтрализуют всякую систематическую политику государства по стабилизации. Таким образом, сторонники данной теории верят в коллективный смысл поведения экономических субъектов, но сама совершенная конкуренция нереальна.

В 60-х годах американский экономист Джордж Мут ввел в научный оборот термин "рациональные ожидания ". В отличие от адаптивных ожиданий, которые складывались на базе прошлой экономической информации и прошлого экономического опыта, рациональные ожидания опираются и на прошлые данные, и на всю доступную современную информацию о состоянии экономики. Первые модели рациональных ожиданий предложили Т.Сарджент и Н.Уоллес в книге "Теория рациональных ожиданий и экономическая политика. Современная макроэкономика" (1989), Р.Лукас в книге "Исследование теории делового цикла" (1991), он же в работе, написанной совместно с Т.Сарджентом, "Рациональные ожидания и экономическая практика" (1991). Сторонники этой теории объявили о создании новой классической макроэкономики, суть которой состоит "в приверженности общему равновесию и оптимизированному стратегическому поведению"9.

Надежды на будущее важны для всех, кто принимает экономические решения - для компаний, организаций, в том числе и для отдельных семей. Еще несколько десятилетий назад соответствующие расчеты строились на произвольной и даже статической основе. Например, ожидаемый уровень цен рассматривался как практически неизменный. Авторы теории рациональных ожиданий считают, что эта теория позволяет постоянно заглядывать вперед и соотносить ожидания населения с изменяющейся информацией, определять "самые эффективные статистические методы в деле оценки экономических взаимоотношений, для которых ожидания являются ключевым компонентом".

Теория рациональных ожиданий предполагает, что люди наиболее оптимально используют имеющуюся в их распоряжении информацию о проводимой экономической политике и в соответствии с этим строят свои прогнозы. Томас Сарджент утверждает, что проводимая правительством денежная и бюджетно-налоговая политика дает людям повод в перспективе ожидать высокой инфляции. Впечатление, что инфляция имеет собственный внутренний импульс, обманчиво - на самом деле именно долгосрочная государственная политика, которая сопровождается крупными бюджетными дефицитами и увеличением выпуска денег в обращение, порождает инфляционную инерцию. Следовательно, считает Т.Сарджент, экономическая политика правительства должна измениться, должны быть определены и обнародованы пределы дефицита государственного бюджета. Только тогда население будет больше доверять правительственной политике, его инфляционные ожидания будут уменьшаться, что, в свою очередь, повлияет на выбор между инфляцией и безработицей в краткосрочном периоде.

Теория рациональных ожиданий, как и всякая экономическая теория, не может претендовать на абсолютную достоверность, ведь никогда нельзя предугадать, какие программы правительства вызовут у населения большее доверие. Кроме того, надо иметь в виду, что доступность информации будет различной для рядового потребителя и для правительственного чиновника. Наконец, нельзя предсказать, через какой промежуток времени до потребителя и производителя дойдет необходимая экономическая информация. Следовательно, в этой теории слишком много субъективных моментов, которые не всегда поддаются учету и измерению.

К современным неоклассикам мы относим и авторов теории предложения - А.Лаффера, Р.Барроу, П.Эванса, М.Фелдстайна, Дж.Эллиота и др. Направление, в рамках которого разрабатывалась теория предложения, оформилось как школа макроанализа на рубеже 70-80-х годов в США и Англии. Его представители считают, что стимулирование спроса заведомо не приведет к хорошим долгосрочным результатам, поэтому государство должно переориентировать свою политику на поощрение накопления капитала, инвестиций в частном бизнесе, для чего в первую очередь нужно снизить налоги с предприятий. Снижение налогов, по мнению авторов теории предложения, не должно привести к росту дефицита госбюджета. Наоборот, в ответ на дополнительные стимулы в виде снижения налогов и общей активизации рыночного механизма предприятия будут резко наращивать свое производство, а масса налоговых поступлений увеличится, несмотря на уменьшение ее нормы.

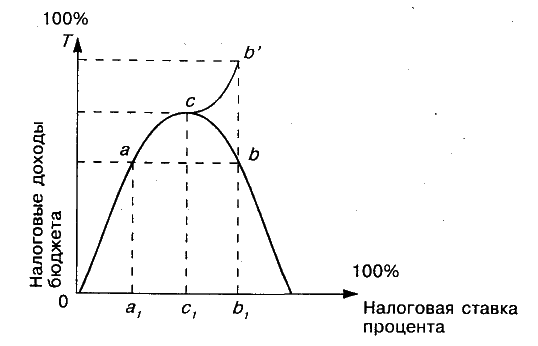

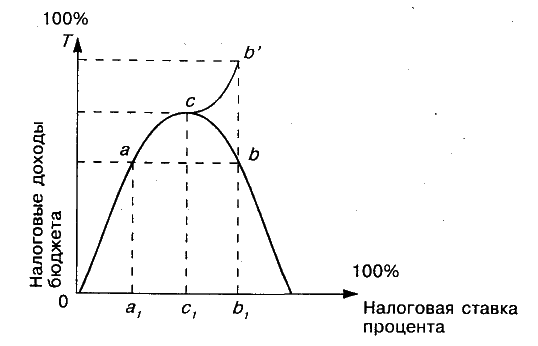

Рис. 11. Кривая А.Лаффера

Один из создателей этой теории, Анри Лаффер, иллюстрирует свои идеи с помощью кривой, названной его именем (рис. 11). На графике вправо по горизонтальной оси отложен размер налоговой ставки государства; вверх по вертикальной - размер налоговых доходов государственного бюджета. Вначале, по Лафферу, повышая норму налогообложения, государство увеличивает массу своих доходов, но это имеет место лишь до определенной точки (на графике - точка с). После ее прохождения дальнейшее повышение налогообложения ведет к уменьшению массы налоговых поступлений вследствие резко отрицательного воздействия чрезмерно высоких налогов на экономическую активность частного сектора. Поэтому снижение налоговой ставки, показанное на отрезке кривой Лаффера слева от точки с, вызовет не сокращение (или кратковременное сокращение), а увеличение массы налоговых доходов государства и приведет к сокращению дефицита госбюджета. Точка с соответствует максимальному размеру налоговых поступлений в бюджет государства (это наблюдается при ставке налога примерно в 45%). Точки а и b указывают на одинаковые доходы. В точке b ставка налога равна примерно 60%, но доходы государства соответствуют точке а, где ставка налога равна приблизительно 35%. Отрезок a1b1 на оси ординат соответствует величине налогов, которые бюджет государства недополучил. Это потери и производителей, и потребителей (производство сокращается с точки b1 до точки а1 на оси абсцисс).

На базе данных американской статистики Лаффер рассчитал, что когда налоговая ставка превышает 50%, резко снижается деловая активность в отрасли. Это и заставило американское правительство провести в 1986 г. налоговую реформу: предельная ставка процента была понижена с 46 до 34%. В России, так же как и в других странах, чрезмерно высокие налоги, которые должны платить производители, оборачиваются потерями доходов государственного бюджета, производители стремятся скрывать свои доходы от налогообложения. Именно поэтому в нашей стране сейчас так остро стоит вопрос о новом, более мягком налоговом законодательстве.

Однако, как пишет шведский экономист Клас Эклунд10, кривая Лаффера не дает ответа, при каком размере ставки налога положение верно. Для разных стран оптимальными будут разные уровни ставки налога, так как у них разная структура и разная доля государственного сектора. Сторонники данной теории убеждены в том, что если резко уменьшить долю государственного сектора, то частный бизнес сумеет обеспечить и высокую занятость, и экономический рост, т.е. государственный сектор эти экономисты воспринимают как препятствие для роста производства в частном секторе.

Практика показала, что надежды на бурный рост инвестиций и соответствующий рост валового национального продукта при снижении налогов, которые питали в США, не оправдались в полной мере, поскольку увеличение ВНП было не слишком велико и вызвало лишь небольшой рост государственных доходов. В то же время возникли новые проблемы. Для состоятельных налогоплательщиков снижение налогов было благом, но те, кто зависит от правительственных программ социальной помощи (талоны на питание, школьные завтраки и т.п.), испытали шок.

5. Модели экономического роста

В 60-70-е годы XX в. внимание общества привлекли разрабатывавшиеся в рамках неоклассических теорий модели экономического роста, авторы которых, широко используя математический аппарат, пытались решить проблемы потенциального и устойчивого роста экономики, определить условия достижения динамического равновесия. Главное в этих моделях - поиск способов достижения цели оптимального роста.

Данный подход характерен и для нашей страны: российские экономисты успешно разрабатывают модели межотраслевого баланса, на базе которых рассчитывают межотраслевые пропорции, валовой и конечный продукт, личное и производственное потребление. Преимуществом моделей межотраслевого баланса является их динамический характер. Модели экономического роста, разрабатываемые на Западе, сначала носили статический характер, были лишь двухотраслевыми, потом в них стали вводить некоторые реальные факторы, влияющие на экономический рост (деньги, акции, финансовые активы). Позднее в эти модели наряду с чисто экономическими характеристиками начали вводить и социальные, и институциональные факторы.

Модели данного типа состоят из трех подсистем: из домашнего хозяйства, сферы предпринимательства и государственного сектора. В этом случае модели обогащаются за счет проникновения в них отдельных кейнсианских, монетарных и других концепций. Большой вклад в развитие моделей экономического роста внесли работы американцев Дж. фон Неймана, В.Фелпса ("Золотое правило экономического роста", 1961), Р.Дорфмана, П.Самуэльсона, Р.Солоу ("Линейное программирование и экономический анализ", 1958), голландца Я.Тинбергена ("Математические модели экономического роста", 1962) и др. Появляются и модели смешанного типа, в которых синтезированы теории потребления, капитала, денег, занятости и т.д. Эти модели получили название гамильтоновской экономики (в экономическую теорию привнесен принцип детерминированности движения в физике). В них широко используются также элементы теории принятия решений и теории игр. Таким образом, совершенствуется аппарат исследования, расширяется содержание моделей.

Большой интерес представляет аппарат производственных функций, с помощью которого определяется зависимость общей величины национального продукта (национального дохода) от затрат капитала, труда, земли. Производственная функция в общем виде выглядит так:

Y= KdY/dK+ LdY/dL+ N dY/dN,

где Y - стоимость произведенного продукта (национального дохода); К, L, N - затраты соответственно капитала, труда, земли; dY/dK, dY/dL, dY/dN - частные производные, определяющие предельные продукты капитала, труда, земли.

Общий вид формулы явно указывает на теорию трех факторов производства Ж.Б.Сэя и теорию производительности трех факторов Дж.Б.Кларка. Следует заметить, что с помощью данной функции может быть описан процесс создания потребительной стоимости, но она непригодна для анализа источников стоимости. Кроме того, производственная функция в таком виде предполагает бесконечную делимость каждого фактора и возможность изменения выпуска товаров при бесконечно малом изменении любого фактора, а также независимость факторов. Предельный продукт каждого фактора определяется его нормальным, естественным уровнем, который складывается в условиях свободной конкуренции.

Наиболее распространенный вид производственной функции - функция Кобба-Дугласа, названная по имени ее создателей. Американский экономист Пол Дуглас еще в 1927 г. заметил, что распределение национального дохода между трудом и капиталом мало изменяется во времени, т.е. с ростом производства и рабочие, и собственники капитала равным образом пользуются благами процветающей экономики. Перед Дугласом встала задача определения причин такого постоянства долей факторов производства. Он обратился к математику Чарльзу Коббу, чтобы тот отыскал функцию со свойствами постоянных долей факторов производства при условии, что факторы производства всегда получают свои предельные продукты. Такая функция получила следующее выражение:

Y= a1 Ka2 La3 ,

где а1 - коэффициент пропорциональности; a2 a3 - коэффициенты эластичности выпуска товаров по затратам капитала и труда.

Данная функция строится при предположении об абсолютной взаимозаменяемости труда и капитала, о постоянной отдаче каждой единицы любого фактора.

Возможны следующие варианты использования функции Кобба-Дугласа:

а) а2 + а3 = 1 - неизменная эффективность факторов производства;

б) а2 + а3 > 1 - растущая эффективность факторов производства;

в) а2 + а3 < 1 - падающая эффективность факторов производства.

Более поздние исследования, проводившиеся в США в 1948- 1989 гг., подтвердили постоянство распределения национального дохода. Отношение дохода труда к доходу капитала оставалось в границах от 2 до 3. (Доход труда - это зарплата наемных работников, а доход капитала - это прибыли корпораций, за вычетом налогов, рентного дохода и амортизации, без дохода самих собственников, так как последний представляет собой комбинацию трудового дохода и дохода капитала.)

Дальнейшая модификация производственной функции Кобба- Дугласа связана с явным учетом в ней влияния научно-технического прогресса. Один из возможных видов таких функций - производственная функция Тинбергена, в которой НТП учитывается через показательную функцию:

Y=a1 Ka2 L1-a2 Rrt ,

где r - коэффициент эластичности выпуска продукции в зависимости от НТП.

Ян Тинберген считает основными параметрами экономического роста норму отдачи по приросту продукции и долю чистых инвестиций. Эти параметры не произвольны, они зависят от технического прогресса, системы экономических отношений, намечаемых изменений в структуре производства и конъюнктуры мирового рынка. Капитал Тинберген полагает единственным ограниченным фактором.

Российский ученый Леонид Витальевич Канторович (1912-1986) в своей работе "Оптимальные решения в экономике" (1972) рассматривает экономический рост на базе линейно-программной модели, которая основана на оптимизации производственного процесса. Он анализирует замыкающие затраты, т.е. такие затраты, вовлечение которых в оптимальный план необходимо, но обходится производителю достаточно дорого. Под замыкающими затратами Л.В.Канторович понимает реальные народнохозяйственные затраты на получение дополнительной единицы того или иного ресурса в каждом локальном производственном процессе. Достижение такого частного оптимума должно быть первым шагом в согласовании с глобальным оптимумом на уровне народного хозяйства в целом. Следовательно, роль замыкающих затрат состоит в сопоставлении различных результатов и затрат реального производства, и в этом их большая практическая ценность. Такой подход приводит к заключению, что цены, которые реально выступают в сфере обмена, определяются условиями в производстве. Кроме того, определение цен, сложившихся на базе оптимального плана, позволяет считать такие цены эффективным средством экономического анализа.

Уже в 1939 г. Канторович вводит в экономическую науку понятие и модель линейного программирования для разработки оптимального подхода к использованию ресурсов. Позднее этот подход более детально реализуется исследователем в работе "Экономический расчет наилучшего использования ресурсов" (1942). Именно за построение статической и динамической модели текущего и перспективного планирования использования ресурсов на базе новых математических подходов Канторовичу была присуждена Нобелевская премия по экономике.

Вот как оценил вклад Канторовича в экономическую науку известный российский экономист профессор А.Аникин: "Заслуга Канторовича в том, что своим линейным программированием и всей совокупностью своих работ он содействовал повороту в экономической науке. В центре экономической науки была поставлена бесконечно сложная, но реальная и важная задача - формулирование и поиск оптимума при налагаемых природой и обществом ограничениях... Канторович... очень точно изложил правильный исходный принцип. В сложной системе, какой является национальная экономика, необходимо сочетание централизованного начала, "определяющего основные контуры и направления развития системы", с саморегулированием, обеспечивающим эффективные обратные связи"11.

Большую известность приобрела модель "затраты-выпуск", предложенная американским ученым российского происхождения В.Леонтьевым. Василий Леонтьев (1906-1999) родился в Санкт-Петербурге. В 1921-1925 гг. он учился в Петербургском университете, затем продолжил образование в Берлине, куда поехал для лечения. С 1927 г. Леонтьев работает научным сотрудником в Институте мировой экономики в г. Киле, в 1929 г. он становится экономическим советником при Министерстве железных дорог в Китае. В 1931 г. ученый эмигрирует в США, получает место профессора экономики в Гарвардском университете. В 1946 г. он организует Центр экономического анализа при Гарвардском университете, с 1975 по 1986 г. занимает пост директора Института экономического анализа в Нью-Йорке.

Леонтьев - лауреат Нобелевской премии по экономике (1973), экс-президент Американской экономической ассоциации, почетный доктор многих университетов мира, академик Российской Академии наук (с 1988 г.). В постсоветский период Леонтьев несколько раз приезжал в Россию в качестве консультанта по экономике.

Основные работы Леонтьева - "Структура американской экономики, 1919-1929 гг." (1941), "Исследования структуры американской экономики" (1953), "Экономика "затраты-выпуск" (1986), "Экономические эссе: теория, исследования, факты и политика" (в двух томах - 1966 и 1977 гг., в 1990 г. вышла на русском языке).

Модель Леонтьева "затраты-выпуск" построена на постоянном учете существующей взаимосвязи между различными секторами экономики, а также между государствами или предприятиями. Следовательно, она в известной мере универсальна. В ней учитываются структурные коэффициенты, которые пронизывают соотношения между "затратами" (тем, что потребляется) и "выпуском" (тем, что производится). Леонтьев описал существующие в определенный момент взаимосвязи между секторами экономики в виде линейных уравнений. Он предложил систему таблиц, которые описывают упрощенный вариант функционирования экономики в виде трехсекторного хозяйства: сельское хозяйство, обрабатывающая промышленность и домашние хозяйства. Набор линейных разностных уравнений по результатам деятельности каждого сектора и будет выражать существо модели "затраты-выпуск".

В модели Леонтьева экономика представлена в виде условных 44 секторов, между которыми существуют тесные связи. На первом этапе построения модели можно проследить связь между факторами производства (капитал, труд, услуги, природные ресурсы) и стадиями производственного процесса от его начала до получения промежуточного, а потом и конечного продукта, готового к потреблению. Эти связи Леонтьев представил в виде баланса, или шахматной таблицы с перекрестной зависимостью входящих в нее элементов. (В отечественной экономической науке в России подобные разработки, начатые в конце 20-х годов, были прерваны, объявлены ненаучными и лишь с 60-х годов получили широкое распространение под названием моделей межотраслевого баланса.)

На следующем этапе Леонтьев применяет так называемые технические коэффициенты (их около 200). Они выводятся из уравнений первого этапа и характеризуют качественные и количественные показатели взаимосвязей. Ученый писал, что эти взаимосвязи легко представить, если вспомнить таблицу расписания поездов, где указано, куда следует состав, откуда, когда прибывает, на каких станциях останавливается.

На третьем этапе моделирования выясняется, сколько и каких затрат понадобится каждому сектору, чтобы увеличить выпуск конкретных видов товаров. Эта система уравнений получила название "инверсия Леонтьева".

Несмотря на сложность системы уравнений в модели "затраты- выпуск", ее практическую значимость оценили довольно быстро. Уже после второй мировой войны эту модель используют и государственные службы США, и корпорации, а начиная с 60-х годов - учреждения ООН и Всемирный банк. Особенно успешным стало ее использование по мере совершенствования компьютерного обеспечения. Ценность данной модели увеличивается и в связи с тем, что Леонтьев ввел в нее в качестве самостоятельного параметра загрязнение окружающей среды. Соответствующие расчеты привели к выводу о том, что необходимо принять жесткие нормативы по охране природной среды и что выполнение природоохранных мероприятий могло бы увеличить занятость, хотя и требует больших расходов.

Широкое распространение на Западе получила также модель Солоу, в которой показано, как сбережения, рост населения и технологический прогресс воздействуют на рост объема производства во времени. Роберт Солоу, американский экономист, в 1987 г. ставший лауреатом Нобелевской премии за разработку модели экономического роста, считает себя учеником В.Леонтьева. Их совместные разработки известны как модель Леонтьева- Солоу. Особенность этой модели состоит в том, что здесь соединены производственная функция и функция потребления, т.е. показано, как накопление капитала обеспечивает экономический рост, а вместе с ним и повышение уровня жизни населения.

Влияние инвестиций и выбытия на запасы капитала можно записать так: Dk = i - dk, где Dk - изменение запасов капитала, приходящихся на одного работника в год; d - норма выбытия. Поскольку инвестиции равны сбережениям, изменение запасов капитала может быть записано следующим образом: Dk = sf(k) - dk, где s - норма сбережения.

Солоу показал, что существует единственный уровень капиталовооруженности, при котором инвестиции равны величине износа фондов. Если в экономике достигнут такой уровень, то он не меняется во времени, так как обе действующие на него величины - инвестиции и выбытие капитала - точно сбалансированы. Значит, при данном уровне капиталовооруженности Dk = 0. Солоу называет эту ситуацию состоянием устойчивой капиталовооруженности, что соответствует равновесию экономики в длительной перспективе. Солоу замечает, что независимо от первоначального объема капитала позднее экономика достигает устойчивого состояния.

При повышении нормы сбережений увеличиваются инвестиции, но запас капитала и его выбытие сначала неизменны, т.е. на этом этапе инвестиции превышают выбытие. Постепенно капитал растет до нового устойчивого состояния с большей капиталовооруженностью и более высокой производительностью труда. Экспериментальные расчеты по 112 странам с использованием модели Солоу показали связь высокого дохода на душу населения с высокими инвестициями.

Уровень накопления капитала, обеспечивающий устойчивое состояние с наивысшим уровнем потребления, называется золотым уровнем накопления капитала. Устойчивый уровень потребления предстает как разница между выпуском и выбытием капитала в устойчивом состоянии. Увеличение капиталовооруженности двояко воздействует на величину потребления: с одной стороны, это способствует росту выпуска продукции, с другой - для возмещения выбытия капитала необходимо большее количество продукции. Значит, существует единственный уровень капиталовооруженности - это уровень Золотого правила, при котором душевое потребление достигает максимума. Если устойчивый запас капитала превышает этот золотой уровень, то рост объема капитала снижает потребление, поскольку предельный продукт капитала (МРК) меньше, чем норма выбытия. Поэтому МРК= d. При капиталовооруженности на уровне Золотого правила предельный продукт капитала равен норме выбытия, т.е. если Золотое правило выполняется, предельный продукт, за вычетом нормы выбытия, (МРК -d), равен нулю12.

Политика выбора последствий увеличения накопления капитала - это политика сопоставления благосостояния нынешнего и будущего поколений. Несомненно, благополучие любого поколения одинаково важно.

В целом модель Солоу с учетом изменения трудовых ресурсов и технологического прогресса показывает влияние различных факторов на экономический рост. В модели введены следующие переменные: К - общий запас капитала; L - численность занятых; Q - валовой продукт; S - сбережения; I- инвестиции; q - естественный темп роста трудовых затрат; s - норма сбережений.

Допустим, что отношение K/Q = 10/3, т.е. К = 10Q/3; q = 3% (1% - за счет привлечения дополнительной рабочей силы, 2% - за счет роста производительности труда); S= I (сбережения полностью используются при посредстве банков; S/Q = I/Q). Тогда норму сбережения s можно определить и так: s = q (K/Q), т.е. 3% х х 10/3 = 10%. Формула отражает прямую зависимость между нормой накопления s и запасом капитала К, отнесенного к годовому продукту при стабильном приросте трудовых затрат.

Солоу установил, что выбытие капитала не может быть больше предельного продукта функционирующего капитала. Далее, S= I = Am, где S - сбережения, I - инвестиции, Am - амортизация. Согласно Золотому правилу, выбытие капитала не может превышать предельной склонности к инвестированию. Кроме того, Золотое правило показывает такой уровень капиталовооруженности, который обеспечивает максимальное потребление (max C/L), а также определяет необходимый уровень запаса капитала для устойчивого состояния экономики.

Значение модели, в которой используется формула Леонтьева- Солоу, состоит в следующем:

во-первых, определяется прямая зависимость в долгосрочной перспективе между S, I, К, Q;

во-вторых, оптимальная величина потребления выступает функцией капиталовооруженности, а само достижение оптимума происходит в результате ограничения потребления и государственного стимулирования инвестиций;

в-третьих, модель показывает, что равновесие S=I на практике часто нарушается, так как эти параметры зависят от разных факторов;

в-четвертых. Золотое правило для выбытия капитала может быть представлено как Золотое правило для прироста трудовых затрат q = S/K/Q, который не должен превышать пределов, поставленных величиной сбережений S и капиталовооруженности K/Q. Отсюда чем выше при прочих равных условиях прирост населения, тем ниже объем годового продукта на одного занятого;

в-пятых, модель выявляет, что "проедание" инвестиций может привести к суженному воспроизводству;

в-шестых, модель помогает понять проблемы экономического роста. Поскольку соотношение между трудом и капиталом в разных отраслях неодинаково (есть отрасли трудоемкие, а есть капиталоемкие), а объем производства, который является функцией труда и капитала, можно записать как f(k, L х Е), где Е - эффективность труда, прирост которой обусловлен техническим прогрессом, постольку при темпе роста L меньшем, чем темп возрастания Е, мы получаем такие следствия:

- повышается уровень жизни и работающего населения, и неработающего;

- возрастает значение "человеческого капитала" в связи с необходимостью более высокого образовательного уровня и более высокой квалификации работающих, а следовательно, растет стоимость труда;

- прогресс технологий вместе с положительными сдвигами влечет за собой и отрицательные, так как и сами факторы производства непостоянны, и эффективность труда изменчива.

Определенную сложность представляют расчеты агрегированной производственной функции, и дело здесь не в оценке капитала, а в осуществлении последовательного агрегирования микропроизводственных функций13.

Аппарат производственных функций активно используется в экономических исследованиях во всем мире. Однако, применяя его, следует помнить о тех ограничениях, которые он накладывает на интерпретацию результатов. Во-первых, перечисленные выше предпосылки, на которых строятся производственные функции, зачастую не отражают реальных взаимосвязей в экономике. Во-вторых, производственные функции фиксируют сложившуюся структуру затрат и выпуска товаров и не могут использоваться для теоретического анализа категорий стоимости и цены.

Особенностью подхода к экономическому росту современных посткейнсианцев является понимание необходимости сделать акцент на социальных факторах посредством регулирующей функции государства. Эти экономисты считают, что более справедливое распределение доходов за счет больших отчислений на просвещение, образование, социальное страхование и т.п. приведет к большей демократизации общества.

Вместе с тем в начале 80-х годов представители новой кембриджской школы - У.Годли, К.Куттс, М.Фезерстон и др. - приходят к выводу о том, что колебания экономики объясняются политикой государства по поддержанию совокупного спроса. Они не отвергают полностью вмешательства государства, но считают его эффективным лишь для решения средне- и долгосрочных задач.

Самая известная работа, отражающая подход, разрабатываемый в рамках новой кембриджской школы, - книга У.Годли и Ф.Криппса "Макроэкономика" (1983), в которой исследуется влияние интернационализации экономической деятельности на открытую систему. Большое внимание в этой работе уделяется анализу взаимосвязи динамики доходов и расходов с движением активов. Авторы признают, что из-за отсутствия необходимой информации о состоянии производства невозможна его "точная настройка", а отсюда типичное состояние - неопределенность будущего.

6. Неоклассический синтез П.Самуэльсона

Уже через несколько лет после выхода в свет книги Дж.Кейнса "Общая теория занятости, процента и денег" (1936) самые проницательные экономисты начали понимать, что только синтез нескольких подходов поможет найти приемлемые рецепты сохранения равновесия в экономике. Дж.Хикс обосновал необходимость такой теории и назвал ее неоклассическим синтезом. Наиболее полно реализовал этот новый подход известный экономист Пол Самуэльсон, в 1970 г. первым среди американцев получивший Нобелевскую премию в области экономики. Самая известная работа П.Самуэльсона - "Экономика" (1948). Успех этой книги необычайный, в США она выдержала 12 изданий и стала настольной для студентов-экономистов. Достоинство ее заключается не только в удачном изложении общей экономической теории, но и в том, что в ней представлены собственные интересные разработки Самуэльсона, который рассматривает смешанную экономику частногосударственного типа.

В книге "Экономика" шесть частей: "Основные экономические категории и национальный доход", "Определение уровня национального дохода и его колебания", "Национальный продукт, его составные части и ценообразование", "Распределение доходов, установление цен на факторы производства", "Международная торговля и финансы" и "Современные экономические проблемы".

В первой части Самуэльсон приводит несколько возможных определений экономической теории, одно из которых гласит, что экономическая теория - это наука "об использовании людьми редких или ограниченных производительных ресурсов... для производства различных товаров... и распределении их между членами общества в целях потребления"14. Здесь экономическая теория предстает как универсальная наука, которая отвечает на вопросы: что производить? Как производить? Как это произведенное распределять?

Далее Самуэльсон пишет о структуре смешанной экономики. Это - "экономическая система свободного предпринимательства, экономический контроль в которой осуществляется со стороны как общества (в лице государства), так и частных институтов"15. Основным механизмом, устанавливающим в обществе пропорции производства и распределения, выступает конкуренция, которая со временем превращается из свободной в монополистическую. Вместе с тем возрастает экономическая роль государства, которое призвано корректировать недостатки системы свободного рынка. Основой экономики смешанного типа остается товарное производство с развитым разделением труда и сложной денежной системой.

Девятая и десятая главы первой части посвящены анализу экономической роли государства. Самуэльсон рассматривает структуру государственных расходов, законодательные меры их регулирования, функции федеральных и местных органов власти в США, систему налогообложения. Он отмечает, что обычно обращают внимание на то, в какой мере государство контролирует экономическую деятельность, а в какой мере экономическая жизнь протекает без прямого вмешательства государства, остается вне поля зрения, тогда как большинство товаров в обществе производится без централизованного руководства в соответствии с собственными намерениями людей. Автор убежден, что конкурентная система рынков и цен своим функционированием доказывает, что это вовсе не хаос и анархия, что она способна выжить. В то же время необходимо выработать законы и правила, которые улучшили бы действие несовершенной конкурентной системы. Увеличение государственных расходов, наблюдаемое в анализируемый в книге период, означает рост потребления со стороны общества все большей части национального продукта, производство которого сосредоточено в основном в руках частных производителей.

В конце первой части работы Самуэльсон приводит методы подсчета национального дохода и национального продукта.

Вторая часть "Экономики" посвящена универсальным взаимосвязям между уровнем дохода, сбережениями, инвестициями и потреблением, большая заслуга в исследовании которых принадлежит Дж.М.Кейнсу. Вслед за Кейнсом, Самуэльсон считает, что "если не проводится соответствующая политика, она (индустриальная система) не может гарантировать, что величина инвестиций будет точно такой, какая необходима, чтобы обеспечить полную занятость: то есть ни настолько малой, чтобы вызвать неполную занятость, ни настолько большой, чтобы породить инфляцию"16. Самуэльсон показывает, как уровень дохода определяется соотношением сбережений и инвестиций или совокупным общественным спросом, а так же как этот уровень меняется под воздействием фискальной политики. Ресурсы, отвлекаемые от текущего потребления и направляемые на производственные цели, пишет автор, принесут отдачу через какое-то время, они идут на новое капиталообразование. Следовательно, считает Самуэльсон, "экономическая деятельность обращена в будущее"17.

Динамика национального продукта и национального дохода демонстрирует циклические колебания, в которых Самуэльсон, вслед за У.К.Митчелом, выделяет четыре фазы: сжатие, оживление, экспансию и вершину. В основе циклических колебаний, по его мнению, лежит процесс производства капитальных благ и товаров длительного пользования. В книге анализируются многочисленные теории, по-разному объясняющие причины экономического цикла.

Много места во второй части "Экономики" отведено исследованию сферы денежного обращения и механизма формирования цен. Здесь Самуэльсон дает определение инфляции как периода общего роста цен на товары и факторы производства. Так же как Кейнс, он считает, что достижение состояния полной занятости, скорее всего, должно сопровождаться умеренной инфляцией. В структуре денежной массы автор выделяет три элемента: разменные монеты, бумажные деньги и банковские депозиты - и рассматривает, каков механизм создания денег в современной банковской системе (на примере Федеральной резервной системы) и как государство через кредитно-денежную политику влияет на состояние денежного обращения, уровень дохода и инфляции. В заключение дается анализ влияния государственной фискальной политики на уровень дохода и цен.

Самуэльсон замечает, что "старая тенденция системы к колебаниям все еще остается, но никогда мир не допустит, чтобы эти колебания... переросли в широкую депрессию или "галопирующую" инфляцию. Никогда больше не допустим мы крушения нашей банковской системы и того, чтобы наш народ снова прошел через мучительную дефляцию долгов и эпидемию банкротств"18. По мнению Самуэльсона, в этом и состоит суть великого неоклассического синтеза: спрос и предложение становятся вновь адекватными друг другу, но благодаря разумной политике государства и банков.

В третьей части книги исследуется механизм ценообразования в соответствии с действием законов спроса и предложения. Это исследование основано на неоклассическом микроэкономическом анализе А.Маршалла. Самуэльсон рассматривает различные типы равновесия спроса и предложения в зависимости от длительности периодов приспособления предложения к спросу. Он показывает те случаи, когда обычный закон спроса и предложения не действует, - случаи установления цен государством, монопольного ценообразования. Кривую спроса Самуэльсон строит в соответствии с уровнем дохода и законами убывающей предельной полезности. Таким образом, в анализ вовлекается инструментарий маржинализма. Условие равновесия на рынке воспроизводит уравнение обмена Джевонса и Вальраса. Кривая предложения строится на основе предельных издержек производства. У Самуэльсона, так же как и у Маршалла, теории предельной полезности и издержек производства на равных привлекаются к объяснению динамики цен.

В этой же части книги автор рассматривает соотношение совершенной конкуренции и монополии, обосновывает необходимость антитрестовского законодательства.

Четвертая часть содержит теорию распределения созданного продукта, сформулированную в соответствии с подходом, предложенным Дж.Б.Кларком. Доход каждого фактора производства определяется созданным им предельным продуктом. Самуэльсон обсуждает возможности использования в анализе производственных функций, границы взаимного замещения факторов производства для минимизации издержек производства и максимизации выпуска. Рассматривая механизм образования цен на факторы производства, автор преодолевает ограниченный подход Кларка, распространяя универсальное воздействие спроса и предложения на цены факторов производства "в общественной зоне безразличия". В этой же части подробно исследуется формирование основных видов доходов: заработной платы, процента, прибыли, ренты.

В пятой и шестой частях книги обсуждаются такие проблемы, как соотношение индивидуального и общественного дохода, структура корпорации, отношения между трудом и капиталом внутри корпорации, платежные балансы, и валютные курсы, эволюция внешней торговли и типы внешнеторговой экономической политики, экономические проблемы развивающихся стран, типы экономического роста и др.

Изложив основы функционирования смешанной экономической системы, Самуэльсон приходит к выводу, что это такая система, при которой рынок посредством спроса и предложения определяет, какие товары, для кого и в каком объеме надо производить, а государство корректирует издержки рыночной экономики, беря на себя ответственность за оборону страны, охрану окружающей среды, перераспределение доходов в пользу малоимущих и т.д.

Примечания и ссылки к теме 8

1 Ламперт X. Социальная рыночная экономика. - М., 1993. - С. 67.

2 Эрхард Л. Полвека размышлений: Речи и статьи. - М., 1993. - С. 66,67.

3 Эрхард Л. Благосостояние для всех. - М., 1991. - С. 153.

4 Хайек Ф. Конкуренция как процедура открытия // Мировая экономика и международные отношения. - 1989. - № 12. - С. 7.

5 Хайек Ф. Дорога к рабству // Фридмен и Хайек о свободе. - Минск, 1990.-С. 102.

6 Хайек Ф. Пагубная самонадеянность: Ошибки социализма. - М., 1992.-С. 3.

7 См.: Блауг М. Экономическая мысль в ретроспективе. - М., 1994. - С. 640.

8 Премии за достижения в области экономики не упоминались в завещании шведского промышленника и изобретателя Нобе-ля, но в связи с возрастающей ролью экономических наук в 1968 г. такую премию учредил Банк Швеции как "премию в память Альфреда Нобеля".

9 The New Classical Macroeconomics. - Brighton, 1994. - P. 70.

10 См.: Эклунд К. Эффективная экономика. - М., 1991.

11 Аникин А.В. Люди науки: Встречи с выдающимися экономистами. - М., 1995.-С.77.

12 См.: Мэнкью Р.Г. Макроэкономика. - М., 1994. - С. 161.

13 См.: Блауг М. Экономическая мысль в ретроспективе. - С. 432.

14 Самуэльсон П. Экономика. - М., 1997. - Т. 1. - С. 14, 15.

15 Там же. - С. 32.

16 Там же. - С. 205.

17 Там же. - С. 24.

18 Самуэльсон П. Экономика. - М., 1964. - С. 370.

Новые понятия

Неолиберализм

Социальное рыночное хозяйство

Монетаризм

Монетарное правило

Гипотеза жизненного цикла

Теория рациональных ожиданий

Теория предложения

Кривая Лаффера

Производственная функция

Замыкающие затраты

Модель Солоу

Золотой уровень накопления капитала

Неоклассический синтез

Вопросы для самоконтроля

1. Почему в 70-е годы XX в. пришлось отказаться от кейнсианских рецептов экономического роста ?

2. Чем отличается неолиберализм от "старого "либерализма?

3. Каковы основные черты социального рыночного хозяйства?

4. Почему Ф.Хайек считает конкуренцию "процедурой открытия "?

5. Как определяется монетаризм ?

6. Почему М.Фридмен считает деньги главным фактором деловой активности?

7. В чем заключается монетарное правило М.Фридмена?

8. Каковы основные предложения М. Фридмена по реформированию международной валютной системы ?