Черняк - Популярная история экономики и бизнеса

Предисловие

«Научите попугая произносить слова «спрос» и «предложение»— и перед вами готовый экономист». В шутке, придуманной, вероятно, самими экономистами, присутствует большая доля истины, причем настолько серьезная, что ее приводят в своих книгах «Экономика» нобелевский лауреат американский профессор Поль Самуэльсон и авторы книги «Экономика» американские профессора Кэмпбэлл Р. Макконнелл и Стэнли Л. Брю.Эти простейшие механизмы— спрос и предложение дают представление не только о важнейших экономических проблемах всех времен и народов, но и о функционировании всей экономической системы в целсм.

Правда, с самими понятиями — спрос и предложение — не совсем ясно. Греческий философ Сократ (470/469-399 г. до н.э.) говорил, например: «Сколько есть вещей, без которых можно жить», подчеркивая тем самым, что есть на свете вещи, без которых жить нельзя, и еще несколько приятных вещичек — для души. Английский экономист Адам Смит (1723— 1790) был несколько подробнее, сказав: «Потребность в пище отдельного человека ограничена всегда тесньми пределами человеческого желудка, но стремление к комфорту и украшениям, желание иметь хорошую квартиру, наряды, экипажи и обстановку, кажется, вовсе не имеют границ или по крайней мере определенных границ». Конечно, «не имеют границ», ведь

список Адама Смита, убывая, увеличивается, поскольку, как известно, потребности постоянно возрастают, да и понятие «хорошее» весьма растяжимое, когда речь идет о квартире, нарядах, экипаже и т.д.

«Ну и что вы намерены делать?» Этот риторический вопрос задал герой романа «Короли и капуста» американского писателя О. Генри (1862—1910) во время беседа: «Ну и что вы намерены делать? Создать спрос?» «Много вы понимаете в политэкономии, — ответил консул довольно невежливо.— Спрос создать нельзя. Но можно создать условия, которые вызовут спрос. Вот этим-то я и занят».

Здесь речь идет о предложении. «Нельзя желать того, чего не знаешь», — говорил Вольтер (1694—1778) . Но ведь и того, чего знаешь, немало, и кое-что из этого давно или опить хочется иметь. Но «на свет» появляется много такого, о чем мы пока понятия не имеем, а именно это нам и захочется приобрести, например, будущим летом. Русский ученый Василий Никитич Татищев в XVIII в. заметил: «Но весьма трудно сыскать человека, чтоб там, чпо он есть и что имеет, доволен и во всем достаточен был».

Механизм, сводящий вместе покупателей (предъявителей спроса) и продавцов (предъявителей предложения) товаров и услуг, обозначает поня-

тие «рынок» в палишэконсмическсм смысле. Для рынка важно, кто пришел раньше: покупатель или продавец (первичен спрос или предложение). Экономисты изображают рынок с помощью «рыночного креста»— графика, на котором предствлены «кривая предложения» и «кривая спроса».

ТОт самый рынок, о кстсрсм у каждого с детства есть какие-то представления, и возраст которого насчитыает тысячелетия, имеет множество трактовок в энциклопедических и толковых словарях, монографиях и журнальных статьях экономистов, юристов, градостроителей, товароведов, не говоря уже о литературных произведениях. Например, поэт Николай Заболоцкий писал:

Две гирьки, мирно встав на Слкдце,

Определяют жизни ход.

Попытаемся же проследить «жизни ход» в сочинении на тему «Рынок», начиная с древнейших времен или, как говорили древние «А о?о», намекая на то, что все имеет свое начало, подобно тому, как жизнь возникает из яйца. «Ибо то, что само по себе ново, будет понятно только по аналогии со старым», — утверждал английский философ XVI в. Фрэнсис Бэкон, посвятивший несколько страниц проблемам рынка.

Но разве рынок — это ново? Это даже не хорошо забытое старое. Пишет же французский историк XX в. почетный доктор многих университетов мира Фернан Бродель в своей монографии «Игры обмена»: «Охватить одним и тем же объяснением псевдорынки Древней Вавилонии, потоки обмена первобытных жителей сегодняшних островов Тробриан и рынки средневековой и доиндустриальной Европы — да возможно ли это?» Конечно, невозможно. Ив то же время есть что-то общее между «немьм» обменом первобытных общинных племен на заре человеческой цивилизации и международным авиасалоном на заре XXI в., между закупкой не пойманной рыбы средневековым купцом и покупкой модной сумочки «по каталогу», между негоциантами и «челночниками».

Рыночную экономику никто не придумал, а объяснить пытались многие на протяжении столетий. Лучше всего получилось у безымянных авторов пословиц и поговорок: «Плох базар, если хлеба купить не на что»; «На базар поехать — с собой цены не возить»; «Базар на ум наведет, ума даст» (русские пословицы); «Думай о себе самом и думай о рынке»;

«Все продается на рынке, кроме молчаливой осторожности и чести» (французские пословицы); «Лучше иметь друзей на рынке, чемі монеты в сундуке» (итальянская пословица); «Если торговец кричит: «Зайди и купи!»— разумно будет ответить: «Я не трачу сверх того, что имею!» (дагомейский фольклор) .

Рынок — это также и специальное место, где происходит торговля, где «встречаются» спрос и предложение, покупатель и продавец. Это может быть и центральный рынок, и супермаркет, и вокзальный киоск, и бензоколонка. Поэтому мы рассмотрим рынок также и с градостроительной точки зрения, как «площадь в городах и селах для торговли съестными и другими припасами. ..» (по определению Владимира Ивановича

Даля), несколько расширив его понятие в историческом, географическом и архитектурно-строительном смысле.

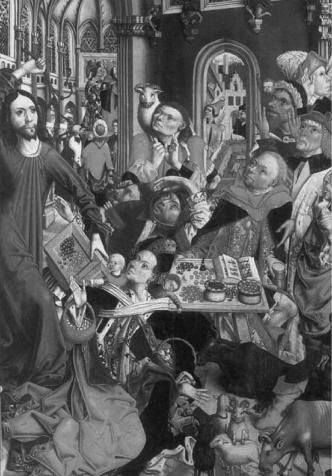

Иисус Христос изгоняет менял из храма

Рынок — это в какой-то мере и образ жизни. «Торговля московских купцов с иностранными носила на себе, в сильной степени, характер игры», — писал историк Василий Осипович Ключевский (1841—1911) .

Рынок — это целая наука, маркетинг, маркетинговые исследования. Речь идет о системе организации и управления деятельностью, например, фирмы, направленной на обеспечение максимального сбыта ее продукции.

Наконец, рынок — это конкуренция, т.е. борьба м^жду товаропроиз-всдителями за увеличение доли на рынке, вытеснение конкурентов, увеличение собственных доходов от продаж. Как писал Иоганн Вольфганг Гете:

Всем хорош двуногий род;.

Но беда на свете:

Если сделал что-то тот,

Тут же следом — эти.

Или, как гофрили московски купцы: «На то и пука в реке, чтоб карась не др^вл».

«Жизни ход»

Благодаря торговле все народы узнаім нравы других народов и смогли сравнить их.Шарль Монтескье

Карфагенцы рассказывали древнегреческому историку Геродоту (между 490 или 480— около 425 г. до н.э.), будто в Ливии, где-то за Геркулесовыми столбами, есть место, где люди придерживаются таких обычаев. Если к ним привозят товары, то эти товары нужно сложить на берегу моря, вернуться на корабль и пускать оттуда дьм. Заметив дым, туземцы выходят на берег, кладут рядом с товарами предназначенное в уплату за

них золото и уходят. Тогда карфагенцы снова сходят с корабля на берег и решают, устраивает ли их выложенное количество золота, и если они считают его достаточной платой за их товары, то погружают его на корабль и отплывают. Если же карфагенцы считают, что золота мало, они возвращаются на корабль. Тогда туземцы добавляют к прежнему количеству еще

золота, и торг продолжается до тех пор, пока карфагенские торговцы не будут удовлетворены. Ни одна сторона не допускает несправедливости по отношению друг к другу, ибо карфагенцы не прикасаются к золоту, пока

не сочтут его количество приемлемой платой за свои товары, а туземцы: не забирают товары, пока карфагенцы не увезут золото.

Жители Берберского побережья в течение столетий общались с племенами, обитавшими за горами, ни разу не видя друг друга. Они приходи

ли на берег определенной реки и раскладывали свои товары, затем удалялись на расстояние одного-двух дней пути. К месту торга приходили люди из-за гор и выкладывали золотой песок, слоновую кость и забирали товары жителей побережья. Если товары были не нужны, то их не забирали. Так продолжалось в течение очень долгого времени без малейшего обмана.

«Немой» обмен называют еще «заочным торгом».

В конце XIXв. заочный торг процветал, например, в северо-западной части Северной Америки. Приплывшие для торга с азиатского материка чукчи раскладывали свои товары недалеко от поселений чибуков (индейцев) и уходили к морскому берегу. Чибуки рассматривали принесенные им товары, клали рядом столько своих изделий (главным образом кожу), сколько находили возможным дать, и уходили в свой поселок, не трогая товар чукчей. После этого чукчи возвращались к месту торга и, если они находили предложенные чибуками товары равноценными, брали их, оставляя свои; если же находили, что чибуки в обмен предлагают слишком мало, оставляли все на своем месте. Торговля шла медленно, без встреч и сговора, но с постепенными надбавками и переторгами.

Заочный торг существовал во многих странах и практиковался даже в XX веке.

Весной 1947 г. огромный океанский корабль бросил якорь на значительном расстоянии от берега. С корабля была спущена шлюпка, в которую сели безоружные члены экипажа. Эта экспедиция итальянского ученого Метараццо отправилась в дикие джунгли центральной Бразилии, на землю индейского племени шаванов. С собой люди взяли лишь некоторое количество простых предметов, которые, как они полагали, могли пригодиться обитателям джунглей: домашнюю утварь, ситец, цветные бусы. Привезенные веши экипаж выгрузил на скалу и возвратился на корабль.

Два дня матросы наблюдали за берегом в подзорные трубы, потом увидели, что выгруженные из шлюпки вещи исчезли. БЪ третий день матросы заметили, что вместо привезенных вещей на скале лежит что-то другое. На берег снова отправилась шлюпка. Оказалось, что индейцы забрали вещи и на их место положили фрукты, оружие. Примем в таком количестве, которое они считали равноценным оставленному экспедицией товару. На другой день шлюпка доставит на скалу новые товары.На следующее утро на их месте нашли вещи, оставленные индейцами в уплату за привезенный товар.

Так, по словам венгерского исследователя Ференца Шебека, между индейцами необычайно воинственного племени, о котором просвещенный XX в. знал очень немного, сложился так называемый «немой» обмен — одна из древнейших форм мирных контактов между различными группами людей в первобытном обществе.

Сначала сложился внутрироіі]овой обмен в родовом обществе, ведущем натуральное хозяйство, основанное на самоснабжении. С превращением примитивных родовых общин в более организованные— сельские — производительность труда человека стала настолько высокой, что во многих хозяйствах появлялись излишки, причем в каждой общине свои. Семьи занимались разными промыслами и всегда нуждались в продуктах, которые они сами не производили. Например, земледельцам нужны были продукты охоты, скотоводства, рыба. Им нужен был скот для полевых работ. Охотники и рыболовы, в свою очередь, нуждались в хлебе. И тем, и другим нужны были изделия ремесленников, главным образом металлические орудия для земледелия и охраны стада, охоты и рыбной ловли. Таким образом, обмен продуктами и орудиями труда между отдельными хозяйствами, занимавшимися разными промыслами, становится необходимостью. Это было неизбежно и разумно. В Х в., например, прибалтийские славяне меняли соль, вяленую и соленую рыбу, меха и кожу у германцев на оружие, перстяные ткани, сукно.

Внутриродовой обмен существовал и раньше, например у австралийцев, где в обмен пли оружие, шкуры, соль, глина, рыба, шерсть. Кроме такого обмена «монопольными» продуктами существовал и обмен излишками. Хозяйства, имевшие большие излишки, участвовали в обмене довольно активно. Пока обмен ограничивался получением продуктов питания и различных предметов для личного потребления, излишки не оказывали влияние на взаимоотношения отдельных семей; но как только излишки продуктов стали обменивать, т.е. направлять на увеличение сельскохозяйственного инвентаря или на заказы ремесленникам новых орудий труда, обмен усилился, а с ним и экономический рост отдельных хозяйств. На смену натуральному хозяйству пришло меновое.

Историки и археологи знают, что, несмотря на постоянную вражду, существовавшую между племенами, украшениям и вооружению зачастую удавалось «проходить» сотни верст, прежде чем попасть в руки окончательных владельцев.

Войны и грабежи способствовали развитию постоянного межплеменного обмена. Во время войн и налетов соседи знакомились с различными предметами чужого производства и, принося новинки домой, тем самым создавали новье потребности у своих соплеменников.

В те времена межплеменной обмен, по утверждению историка П. Кушнера (Кнышева), был сродни грабежу; обмен был вызван не столько желанием отдельных племен завязать отношения друг с другом, сколько невозможностью получить желанные «богатства» каким-либо иным путем, кроме как отдачи за них чего-либо со своей стороны.

То же самое наблюдалось и позднее: обмен-то обменом, но — с оружием в руках. Путешественник Марциус в середине XX в. писал, что, например, в Центральной Америке бразильцы приходили на торг вооруженными, но во время обмена оружие не применяли, а снимали и клали его около себя. Как только торговли заканчивалась, они немедленно хватались за оружие. Поэтому с недоверием воспринимаются слова французского просветителя XVIII в. Шарля Монтескье: «Можно считать почти общим

правилом, что везде, где нравы кротки, там есть и торговля, где есть торговля, там и нравы кротки».

В XVII в. кое-где торг носил воинственный характер. Современник так описывает один из торгов: «Ежегодно вверх по Иртышу высылается флот из сорока или более парусных судов в землю калмыков к Соленому озеру, находящемуся недалеко от реки. Как только москвитяне достигают этого места, они производят залп из пушек и снова заряжают, затем производят залп из пищалей. Отсалютовав таким образом, москвитяне дают заложников и, получив таких же от калмыков, в тот же день воздвигают на берегу укрепление и ставят на нем пушки, чтобы иметь защиту на случай вероломства. Добыв из озз?н соль, они нагружают ее на суда и затем вступают в торг меновой, так как на этих ярмарках деньги не в употреблении... Наконец, по нагрузке судов солью и завершении торга производится обмен заложниками с обеих спорен. Москвитяне... разряжают пушки и отчаливают от берега».

Обычай разряжать оружие в виде приветствия («салюта»), вероятно, сложился во время посещения купцами чужих земель, когда прибывшие не решались приступить к торгу раньше, чем не докажут туземцам свою готовность отразить их возможное нападение.

А вот как выглядел рынок на Крайнем Севере в XIX в. Путешественник Фердинанд Петрович Врангель (1796/97—1870) описывает ярмарку в Островном: «Поднятие флага послужило знаком открытия ярмарки. Немедленно после этого чукчи в полном вооружении — с копьями, луками и стрелами — пришли в движение, приблизились торжественным и хорошо исполненным маршем к крепости и поставили свои сани с товарами полукругом перед ней. Как только прозвучали колокола, по всей русской стороне прошел словно электрический удар. Старые и юные, мужчины и женщины бросились в безумной пестрой суматохе на ряды чукчей. Каждый спешил подбежать к саням первым, выбрать лучшее и по возможности сбыть повыгоднее собственные товары, которыми были загружены по уши. Шум, давка и толкотня превосходили всякое описание». Обе стороны являлись на торг вооруженными, хотя, конечно, в ход оружие не пускали.

Выгоднее дело

Чем вы, гости, торг ведете И куда теперь плывете?Александр Пушкин

Каждая длительная отлучка военачальников из племени вызывала неурядицы в собственном доме. Боязнь лишиться власти заставляла их не слишком часто покидать племя. Вот тогда-то, еще в родовом обществе, обмен товарами между племенами военачальники стали поручать уполно-моченным-купцам, которых выделяли из княжеской дружины или из числа рабов, отпускавшихся на свободу. Купцы отправлялись с товаром за сотни верст и меняли его на изделия и продукты других народов- За удачно выполненное поручение они получали от князя щедрые награды.

Купцов, приезжавших с иноземными товарами, называли «гостями» или «торговыми гостями». Слово «гость» происходит от латинского слова hostis и означает буквально «враг». Впоследствии слово «гость» обрело противоположный смысл. Обычно гостей принимали охотно, но и сами гости, и местные жители держались настороже. Бывало, что гости внезапно нападали на местных жителей, но бывало и наоборот. Туземцы нападали на гостей и грабили их беспощадно. Люди, сообразившие заняться выгодным делом — куплей-продажей, появились на заре рабовладельческого общества, в ходе развития обмена, среди землевладельцев и ремесленников . Хорошо известные сегодня вещи существовали много веков назад. Торговец покупал на свои деньги товар и продавал его дороже, чем покупал, т.е. с пользой для себя. «Цель всяко купца,— писал итальянский ученый Лука Пачоли (1445—1515), состоит в том, чтобы приобрести дозволенную и постоянную выгоду для своего содержания». Неспокойное рабовладельческое общество, непрерывные войны за захват рабов делали торговлю довольно трудным и опасным занятием. Купцов нередко грабили, бывало, захватывали в плен, убивали. Поэтому торговые расходы были чрезвычайно велики, но высока была и прибыль. Очень выгодна в те времена была торговля рабами, восточными пряностями, цепком, драгоценными камнями, украшениями.

Перевозка товаров по морю была безопаснее, чем по суше. Сначала торговыми центрами являлись Финикия, Карфаген и греческие города-государства, затем после формирования Римской империи эта роль перешла Риму. В столицу стекались сокровища покоренных стран, здесь был постоянный рынок для торговли.

После падения Римской империи, в начале эпохи феодализма, центр торговли переместился в Византию, затем в арабские земли. Здесь началось быстрое развитие сухопутной торговли. Торговцы объединялись в большие группы, нанимали вооруженную охрану, отправляли свои товары караванами. «Благословен барыш, коль не украден», — писал Уильям

Шекспир (1564—1616).

Время от времени центры торговли перемещались. В Средние века торговля особенно процветала в итальянских городах-государствах: Венеции, Пизе, Генуе, Флоренции. Здесь торговцы заключали самые крупные сделки с Востоком и переправляли свои товары на Запад. В защиту их торговых интересов Римская католическая церковь начала крестовые похода. С конца XI в. в течение более полутораста лет итальянцы: воевали с арабами за торговые пути:.

Дли итальянских городов-государств торговля с Востоком была весьма выгодна. Об этом свидетельствует такой пример: итальянский путешественник Марко Поло (1254—1324), по данным: того времени, привез из своего путешествия на Восток столько товаров, что их стоимость в 20 раз превысила все его расходы:.

В «Книге» Марко Поло много ценных сведений по этнографии, географии и экономике. Знамаенитый путешественник перечисляет двенадцать предместий, которые богатые купцы застроили своими прекрасными дворцами. ГЬрод Ханбалык ведет оживленную торговлю со многими странами. «Ни в какой другой город в свете не свозится столько дорогих и богатых вещей», — писал Марко Поло. Каждый день приезжало туда более тысячи телег с шелком. Из Индии привозили драгоценные камни, жемчуг и всякие дорогие веши. В г. Ханбалык сходились люди за покупками со всех спорен, за много сотен миль.

В горогде Янгуи Марко Поло на протяжении трех лет был губернатором. Он писал: «Народ тут торговый и промышленный».

Вместе с крупной внешней торговлей развивалась и розничная внутренняя торговля. Для многих горожан мелкая торговля стала основным занятием. Коробейник был желанным гостем в каждом феодальном поместье. У него можно было приобрести украшения, ткани, ценное оружие, а также узнать городские сплетни, рассказы: о заморских чудесах. Вспомните слова купцов из «Сказки о Царе Салтане» Александра Сергеевича Пушкина:

МЪ объехали весь свет;

За морем яиоье не худо,

Всвете ж вот какое чудо...

И следовали бесконечные были и небылицы.

А в одной из новгородских былин о купце Садро говорится:

СЦ пошел на черных все на кораблях,

Торговать-то он вошел, да ведь все в равны города,

Торговать-до он ходдо, да все же как с прибыдою.

торговыЕ операции того времени, как правило, не обходились без кредитов. Ейесчилывая на доход, купец брал с собой в путеіЕстиия не только свой, но и чужой товар, а иногда и деньги. В этой связи весьма показательна история путешествия тверского купца Афанасия Никитина «за три моря».

Афанасий Никитин, как известно из его записок, отправился в «шир-ванскую землю» на Северном Кавказе, имея с собой путевые грамоты: от великого князя тверского Михаила Борисовича и от архиепископа тверского Геннадия, спустился Волгою мимо Калязинского монастыря, проехал Углич и добрался до Костромы, находившейся во владениях московского великого князя Ивана III; великокняжеский наместник отпустил его далее. В Нижнем Новгороде, также уже находившемся под властью Москвы:, А. Никитин рассчитывал присоединиться к каравану московского посла в городе Ширван Василия Панина, но разминулся с ним и вынужден был поехать вместе с возвращавшимся из Москвы ширванским послом Хасан-Беком.

Под Астраханью А. Никитин и его товарищи были ограблены: ногайскими татарами, а затем на берегу Каспийского моря — кайтаками.

Законодательство того времени, оформленное в «Русской правде», а затем в общерусских Судебниках 1497и 1550 гг., отличало должника, «утерявшего» товар или деньги «бесхитростно», в частности из-за захвата его враждебной «ратью», от должника злостного, например пьяницы. «Бесхитростный» имел право уплатить долг в рассрочку и без «росту» процентов, но все же должен был уплатить сполна. Если же денег не было, вступало в силу общее положение, которое сразу же применялось к должникам злостным:: несостоятельный должник ставился на «правеж», т.е. подвергался унизительной процедуре публичного следствия, включавшего избиение, а затем выдавался истцу «головою до искупа», т.е. был обязан служить истцу в качестве холопа до тех пор), пока не выплатит долг.

Такая перспектива, естественно, не привлекала ограбленного в дороге А. Никитина, и «очи понесли» его дальше. Он побывал в Дербенте, Баку, затем морем добрался до иранского Чебокара, оттуда через город Гурмыз («Ормуэд») в Индийское море— в Индию.

Одни исследователи считают Афанасия Никитина скорее всего «:гос-тем-неудачником», бедолагой, впутавшимся в безнадежное дело. Афанасий Никитин писал, как бы предупреждая: «О благовернии рустин кристьяне!

Иже кто по многим землям плавает, во многие беды впадают!» Историк Николай Михайлович Карамзин (1766—1826) считал, что путешествие «тверского жителя» «едва ли доставило ему что-нибудь, креме удовольствия описать оное». Другие историки полагают, что тверской купец Афанасий Никитин быіл предприимчивый, смелый коммерсант, рискнувший после ограбления в самом начале пути на Кавказ отправиться в далекую «индийскую землю», обладал коммерческой ловкостью, способностью к крупным оборотам.

Торговля могла развиваться только в том случае, если собственник товара был уверен, что его товар не будет отобран по дороге каким-нибудь разбойником или захвачен на рынке самим феодалом. Русские былины, летописи, народные песни сохранили память не только о торговом госте Садко и купце Афанасии Никитине, но и о разбойнике Ермаке Тимофеевиче, грабившем на Волге купцов. В одной из народных песен о Ермаке Тимофеевиче есть слова: «На Волге жить — ворами слыть». И там же:

Донские мои казаченьки,

Поезжайте в сине море,

Скоро расповедайте,

Чем эти кораблички Они нагруженные.

Они нагруженные Разными товарами.

как только появились городские рынки, феодалы, уступавшие свои земли для торжиша, клятвенно «обещали» не учинять разбоя над торговцами и всячески охранять их от нападений соседей — других феодалов.

Однако этим клятвенным обещаниям была небольшая цена — выполнялись они не всегда. Феодал, случалось, нападал на торгующих, отнимал у них все товары, хорошо еще, если самих торговцев оставлял живыми. После таких грабежей рынок переносился на другое место, под покровительство другого феодала, которому торжище приносило большие доходы как собственнику земли.

Постепенно, однако, грабежи стали совершаться реже. Здравый смысл, экономический интерес заставляли феодала не мешать, а оказывать покровительство рынку, торговцам — разумеется, небескорыстно.

За охрану рынка феодалы требовали вознаграждение в виде налогов, взимавшихся с каждого торговца. Если рынок находился внутри городских стен, то у городских ворот непременно устраивались заставы, на которых в пользу феодала взималась часть ввозимых крестьянами и торговцами продуктов и товаров.

Заставы, или, как их теперь называют, таможни, устраивались не только перед воротами города, но и на границах владений феодалов (были и портовые, и пограничнье таможни), а также на границах самих местных рынков. На Руси таможни возникли в XIII в. Плата взималась за услуги, предоставляемые купцам за пользование, например, портовыми сооружениями, складами, помещениями, за взвешивание товаров. Торговые пошлины на Руси назывались «мытом». Название села, находящегося на реке Яузе, недалеко от Москвы, Большие Мытищи указывает на то, что здесь когда-то была таможенная застава.

В 1772 г. после сооружения в Москве Камер-Колежского вала на пересечении его с дорогами, ведущими к Москве, были устроены заставы-места проверки ввозимых в город грузов. В Москве заставы на дорогах или близлежащих монастырей назывались — Калужская, Рогожская, Спасская, Тверская, Бутырская и другие (всего было 18 застав).

Спасаясь, что по участку дороги, доступному для перевозок грузов, можно будет проехать на территорию соседнего сеньора, в Европе предпочитали довольствоваться плохими путями сообщения. Таким образом, слишком высоки были издержки и поборы. Чем хуже дороги, тем лучше

было жителям той местности, через которую лежал путь: тем больше требовалось дополнительно лошадей, тем больше дохода от починки телег, подков приносило это кузнецам и тем больше денег тратили проезжающие

на потребляемые ими продукты во время остановок.

Для сеньоров было выгодно не строить дороги и мосты, а, напротив,

ухудшать и разрулить их, так как плохая дорога облегчала нападение и грабежи — по принципу «что с возу упало, то пропало» (Srundruchrrecht). Всякая вещь, которая падала на землю, если телега ломалась или опрокидывалась при падении животного, становилась собственностью сеньора. «Когда едешь на ярмарку, — купцам давался совет, — бери повозку с небольшими колесами и смотри, чтобы тебе не пришлось платить

Srundrucht, а то вся прибыль пропала». Нередко феодалы специально портили дороги и устраивали всевозможные преграды — строили мосты на супе, протягивали цепи через реку, чтобы обеспечить себе сборы с купцов на многочисленных таможнях. Для этой цели было запрещено заменять проложенную дорогу на лучшую. Из Польши на Лейпцигскую ярмарку был, например, установлен в качестве обязательного окружной путь через Познань, Глогау и т.д., который был втрое длиннее прямого пути. Сооружались специальные башни, чтобы не было обходов дорог, строились бесчисленные таможенные заставы: в XIVв. насчитывались 64 заставы на Рейне, 35— на Эльбе, 77— на Дунае в Нижней Австрии, около Нюрнберга имелось 24 заставы, из них 10 на расстоянии трех миль от города (сухопутная миля — 1,609 км).

Сохранился один из ранних документов эпохи Селевкидов (137 г.) на греческом и арамейском языках о тарифных пошлинах (чтобы «не взбира-ли сверх таксы») в богатейшем центре внешней торговли Пальмиры. Он дает наглядное представление о жалких размерах этой торговли, а характер товаров свидетельствует о преобладании натурального хозяйства. Судя по этому документу, пошлина взималась за «кладь всякого рода»: будь она на телеге, верблюде или осле. Пошлина взималась, в частности, «за четыре верблюжьи поклажи» (за единицу измерения принималась поклажа

верблюда или осла); от купца, привозившего рабов в Пальмиру или в пределы Пальмирской области, взыскивали за каждого раба 22 динария, причем за «старого раба» (т.е. давно состоявшего в рабстве) взыскива

лось 2 динария. Устанавливалась пошлина на ввоз пурпурной шерсти, ввоз и вывоз масла в каменных кувшинах или козьих мехах, за вино в козьих мехах при ввозе и вывозе на верблюдах или ослах. Кроме того, «откупщик взыщет с торговых заведений... кожевников... по обычаю за каждый месяц с каждого заведения», за пользование водоемами, за каждого верблюда, ввозимого порожняком. Взималась поплина с того, кто ввозил или продавал сырую кожу, готовое платье, пшеницу и т.п.

Организованная или неорганизованная перевозка товара всегда была занятием бедных или имевших весьма скромные доходы людей. Зга перевозка осуществлялась не только по суше, но и по морю. Корабельные команды набирались из бедняков. Предприниматели-перевозчики, как писал историк Фернан Бродель о Европе XVII в., обычно не были капиталистами крупного масштаба: прибыли их были невелики.

Однако, несмотря на умеренность цен и доходов, перевозки товаров сами по себе были сопряжены с большими затратами: для средневековой Германии, например, они составляли в среднем 10% от цены товара. Но такая величина варьировалась в зависимости от страны и периода. Так, известно, что в 1320и 1321 гг. пены на сукно, закупавшееся в Нидерландах и отправляемое во Флоренцию, из-за транспортных издержек повышались на 11,7 до 20,3%. Другие же товары практически не перевозились на далекие расстояния. В XVII в. приходилось платить от 100 до 120 ливров, чтобы доставить из Бона в Париж, например, бочку с вином, которая стоила не больше 40 ливров.

Транспортные издержки на суше были больше, чем на море. Отсюда, как отмечает Фернан Бродель, проистекала известная вялость перевозок по суше на далекие расстояния; правда, это способствовало оживлению перевозок на речных путях, но города и сеньоры увеличивали на этот вид перевозки транспортные пошлины. Это порождало задержки, досмотры, взятки, потеря времени. Купца доводили до того, что он предпочитал зачастую перевозить товар по суше, чем пользоваться водным путем, перекрытым крепкими цепями таможенных постов, протянутыми с одного берега на другой. К тому же существовал большой риск разбойничьих нападений, которые в те времена были обычным делом, признаком постоянного экономического и социального недуга.

Сжесточенная борьба между Англией и Испанией из-за первенства в торговле на морях закончилась, как известно, грандиозным столкновением в 1588 г.: английская эскадра нанесла сокрушительный удар испанской «Непобедимой армаде». С тех пор нарастало торговое могущество Англии. Но епе задолго до этого исторического сражения английские флибустьеры (пираты) нападали на караваны испанских судов, возвращавшихся на родину с ценным грузом (золото, серебро и др.), а также на испанские гавани и форты, располагавшиеся на побережьях Центральной и Южной Америки. При этом авантюристы, если они благополучно добирались до родных берегов, делились своей добычей с вельможами, министрами и английской королевой Елизаветой, принимавшими негласное участие в снаряжении пиратских экспедиций.

Добыча знаменитого английского «королевского пирата» Френсиса Дрейка была столь велика, что после возвращения из трехлетнего кругосветного плавания он отлил из чистого золота большую лань и воздвиг ее на носовой части своего кораібля. тогда его галион, наводивший на испанцев ужас, получил имя «Золотая лань».

Современник и земляк Френсиса Дрейка не менее знаменитый Томас Кавендиш— любимец фортуны, разбойник морских дорог — однажды вернулся в родную английскую гавань богатым, на корабле с позолоченными мачтами, парусами из камчатой ткани, с матросами, разодетыми в бархат и шелка.

В отличие от сухопутных существование морских маршрутов способствовало в некотором роде «свободе торговли». С XIII в. стоимость зерна в Англии возрастала на 15% всякий раз, когда его перевозили по суше на расстояние 80 км, в то время как гасконское вино прибывало из Бордо в Холл или в Ирландию всего с 10%-ным увеличением цены, несмотря на долгое «путешествие» морем.

В 1828 г. Жан Батист Сэ объяснял своим американским слушателям в Коллеж де Франс, что жители приатлантических городов Соединенных Штатов «отапливают свои дома английским каменным углем», который привозят к ним белее чем за 1000 лье, предпочитая его дровам из своих собственных лесов, которые находятся в 10 лье. Перевозка каменного угля на 10 лье по суше обходилась дороже, нежели на 1000 лье по морю. Когда Жан Батист Сэ внушал эти простые понятия, паровых судов еще не было в эксплуатации, как и во времена Адама Смита, после которого Жан Батист Сэ в сущности повторял эти расчеты.

На море и на суше

Этот тихоня завез пять тонн оловянных свистулек в такие места, где ещэ и населения не было.Аллан Маршалл

Если в арабских странах в XI в. расцвет торговли завершился, то в Киевской Руси эта отрасль экономики развивалась стремительно. Вывоз предметов грабежа и дани (меха, воска, рабов) и ввоз предметов роскоши являлись основными направлениями торговли Киева с Византией. Такой же характер носила торговля Киева с Прагой, Краковым, Регенсбургом.

Участвовавшие в Крестовых походах жители итальянских городов (главным образом Венеции и Генуи) добивались первенства в торговле с Левантом — так назывались страны восточной части Средиземного моря: Сирия, Ливан, Египет, Турция, Греция и другие; в более узком смысле— Сирия и Ливан. Часть Средиземного моря между островом Кипр и близлежащим побережьем Азии получила название Ливантийского моря.

В период Крестовых походов получила значительное развитие средиземноморская торговля, сосредоточившаяся главным образом в руках итальянского и южно-французского купечества, которое пользовалось большими привилегиями в государствах крестоносцев.

Со времен Крестовых походов постепенно уменьшалось значение Черноморско-Византийского торгового пути, а вместе с там и самого Киева, так как основные магистрали мировой торговли стали проходить через

Средиземное море, итальянские города: Венецию, Геную и другие, минуя черноморско-византийский Восток.

Другой торговый мировой путь, котсрьй начал развиваться почти в то же время и соединил Восток с европейским Западом, лежал через северные европейские Прибалтийские страны на запад: в Англию, Францию и др. Для Руси этот путь приобрел особую важность после уменьшения торгового значения Византии, так как к нему примыкал древнейший Каспийско-Волжский путь арабской торговли с его ответвлениями по другим северным рекам, который заканчивался на западе славянской территории — в Новгороде.

По соседству с этим путем были Готланд, Ганзейский союз, Дания, Швейцария и др. Этот основной Балтийский путь стал главной артерией новгородской внешней торговли. Кроме него существовали сухопутные торговые тракты: вотский, лужский, псковский.

Новгородцы следили, чтобы торговли с Нарвой, Дерптом, Ригой, Ревелем осуществлялась через них. Поэтому, например, немцам разрешалось провозить свои грузы только по Неве, Ладожскому озеру и части Волхова; дальше товары должны были перегружаться на русские суда.

Немцы могли вести исключительно оптовую торговлю через новгородских купцов. За нарушение этого правила и за заключение сделок с жителями других русских городов иноземцев привлекали к суду и подвергали наказанию.

Немецкое купечество в Новгороде представляло собой особую и замкнутую торговую организацию. Во главе нее обычно стоял ольдерман, выбираемый всеми купцами; его помощником служил ратман. По прибытии в Новгород иностранные купцы обязаны были жить в специальных «дворах», их было два: старый — готский и новый — немецкий; вне их селиться запрещалось.

Правила и распорядок жизни во дворах были строго регламентированы: вход посторонним воспрещался, купцы должны были возвращаться домой к определенному часу, после чего ворота запирались и ставились сторожа. Время пребывания в Новгороде было ограничено, и купец, продавший товар, должен был уезжать на родину. Торговые сделки должны были также происходить в определенное время и в отведенном для этого месте.

Торговые лавки в немецком дворе были небольших размеров, и товар обычно хранился или на складах, или в немецкой церкви Петра.

Главным предметом русского новгородского экспорта являлись меха (соболей, бобров, горностаев, куниц, норок и др.), лен, конопля, воск, рыбий жир, ворвань. От немцев в Новгород поступало прежде всего сукно — главный продукт западной городской ремесленной промышленности, не производившийся в Новгороде. В меньшем количестве поставлялись полотно, шелк. Другой важной статьей экспорта являлись золото, серебро, железо, медь, свинец; некоторые продукты питания — соль, хлеб, сельдь, а также вино, пиво.

Почти единственным видом внутренней оптовой торговли в Западной Европе в Х—XII вв. была ярмарочная торговля.

Товарообменные операции не были в ходу. Попадая в феодальные городки, товары, закупленные на ярмарках, естественно, продавались только за деньги. В балладе о Робин Гуде можно прочитать следующие строки:

Не первый год, — мясник в ответ, —

Торговлю я веду.

Как подойцет баварный день,

СЪою в мясном ряду.

Развитие ярмарочной торговли, наблюдавшееся примерно около XII в., привело к росту денежного оборота в городах. Долгое время торговля была исключительно меновой. Денег не существовало, а благородные металлы выменивались только для украшений. Постепенно стало выявляться неудобство меновой торговли. И настали другие времена. Казалось, что росту денежного обращения всегда сопутствует соответствующее увеличение самих денег — в действительности это далеко не так: количество денег может иногда увеличиваться скорее, чем расширяется денежное обращение, но бывает и наоборот, денежное обращение развивается скорее, чем увеличивается количество денег. В XII—XIII вв. в Западной Европе денег было слишком мало для нужд развивавшегося денежного обращения, так как добыча металла находилась в упадке. Недостаток наличных денег замешался развитием кредита, а так как деньги вследствие большого спроса на них были «дороги», то каждый обладатель денежного имущества стремился возможно лучше его использовать, чтобы получить наибольшую прибыль. Этим объясняется необычайно высокий ссудный процент и отток денежных (средств из тех областей торговли, которые отличались замедленным темпом обращения капиталов.

В феодальную эпоху большинство городов Европы представляло центр небольшого района, состоявшего из ближайших поместий и деревень. В пределах этого района находили сбыт изделия ремесленной городской промышленности. Но кроме таких «районных» городов существовали и другие города, правда, весьма немногочисленные, поддерживавшие торговые сношения с другими странами. Получая товары непосредственно на местах производства изделий, эти города имели довольно развитые торговые связи с множеством производящих районов, где товары закупались, или, бывало, отнимались силой у местного населения.

Таких торговых городов было немного: на Средиземном море — Амальфи, Венеция, Генуя, Пиза, Флоренция, Марсель. В Германии и средней Европе — Магдебург, Майнц, Кёльн, Дортмунд и Регенсбург. Если добавить к этому скромному списку Константинополь — на востоке Европы и Новгород — на севере Европы, то получится перечень почти всех крупных торговых центров в феодальную эпоху.

Объединенные в торговые союзы купцы, торговавшие с другими странами, обладали морскими флотами, речными и сухопутными караванами. Размеры этих караванов и общий тоннаж флота весьма скромны по современным масштабам, но в ту эпоху они казались громадными. Итальянский город Амальфи, раньше других европейских городов наладивший торговлю с заморскими странами, обладал значительным флотом, который начиная с Х в. перевозил товары между городом Амальфи и портами Сирии и Египта. Другой итальянский город— Венеция уже в IX в. торговал с Ближним Востоком (Левантом), ас Х в. венецианский флот выполнял не только торговые, но и ввоенно-морские операции по захвату восточного побережья Адриатического моря (Далмация и Кроация), откуда венецианцы стали вывозить необходимый для кораблестроении мачтовый лес. ГЬрод Генуя с IX в. поддерживал связь с греческими (византийскими) портами и гаванями Корсики и Сардинии также при помощи собственного морского транспорта. Самым многочисленным флотом обладал город Пиза — рост флота начался с IXв.; этот флот и торговал, и воевал одновременно.

Торговые операции с заморскими странами выводили эти города из круга феодальной ограниченности, связанной с преобладанием натуральных форм хозяйствования, в городах развились денежные отношения.

В XII в. к указанным выше городам прибавилась Флоренция, которая вначале не столько торговала непосредственно с заграницей, сколько снабжала Пизу и Геную изделиями ремесленников.

Во Франции в эту эпоху был только один торговый приморский город — Марсель, поддерживавший связь с Востоком.

Из Европы на Восток вывозились сукно, шерстяные и льняные ткани, кожаные изделия, мелкие металлические поделки, с Востока же привозились пряности, благовония, шелковая ткань, ковры, стекло, стальные клинки и т.д. С севера поступали пушнина, кожа, хлеб, воск, мед, на север — сукно, металлические изделия, вино и изделия восточных мастеров.

Из Испании и Англии в Центральную Европу привозились шерсть, медь и свинец, а вывозились сукно, изделия ремесленников и предметы восточной роскоши.

Из портов Средиземного моря товары восточных мастеров расходились по наиболее крупным торговым городам Средней Европы через Альпы сухопутными караванами и реже морским путем через Средиземное море и Атлантический океан. По большим водным артериям (Рейну, Дунаю, Эльбе и др.) товары доставлялись к берегам Балтийского моря, переправлялись в Скандинавию и Новгород.

Естественное «районирование» городских феодальных центров, как установили исследователи, не исключало торговой связи городов друг с другом, хотя эта связь не была особенно напряженной. Некоторые виды! производства могли, естественно, развиваться лишь в определенных местностях. Например, суконное производство развивалось в местах производства шерсти (хотя потом распространилось и в другие районы, когда шерсть стала привозиться из скотоводческих районов); горное дело предполагало наличие полезных ископаемых, и в местностях горных промыслов обычно находились лучшие ремесленные мастерские по обработке металлов. Даже самым захудалым городам волей-неволей приходилось связываться с такими «производящими районами», чтобы иметь необходимые ремесленные изделия.

Постоянных агентур по торговле с другими городами в мелких городах не было — в этом отношении торговля находилась еще в крайне примитивном состоянии, и поэтому закупать товары необходимо было более или менее крупными партиями, чтобы не терпеть лишних расходов по транспортированию .

Так как спрос на изделия ремесленников других городов в те времена не был большим, покупка товаров приурочивалась к определенным периодам — удобному времени года, когда и дороги были сухи, и реки полноводны; в это время со всех концов страны тянулись к немногим торговым центрам многочисленные группы оптовых покупателей.

Периодические торги для оптовых покупателей устраивались или вблизи крупных ремесленных центров, или на стыке торговых путей — при слиянии рек, на пересечении внутренних сухопутных дорог и т.д. На эти торги съезжались и местные купцы, и ближайшие ремесленники, и торговые гости. Так возникли ярмарки, на некоторых из них велись периодические торги, имевшие местное значение, но создавались и очень крупные экономические центры, функционировавшие периодически (большей частью один раз в год в течение целого месяца) и носившие международный характер.

Из европейских ярмарок Х—XII вв. наибольшее количество торговых операций совершалось в Шампани (Франция), куда съезжались французские, английские, фландрийские, фрисландские, германские, генуэзские и другие европейские купцы.

Ярмарочная торговля была связующим экономическим звеном между множеством разобщенных феодальных городов, но в то же время она являлась смычкой между морской и сухопутной иноземной торговлей и торговлей внутренней.

«Торговля — наш кумир»

Не войнами — расчетами МЪ завоюем мир,И победим, да что там — Торговля наш кумир,

А кто твердил ите,

На тех пойдем войною.

Джузеппе Джусти

Большие (по средневековым временам) капиталы, требовавшиеся для заморской торговли, опасность, подстерегающая при перевозке товаров, необходимость получения и учреждения торговых монополий вызвали к жизни торговые объединения. История заморской торговли изобилует сведениями о компаниях, которые на свои средства сооружали флоты, строили склады, получали привилегии, организовывали охрану товаров на местах их хранения, сбьша и в пути.

Венецианцы, пизанцы, генуэзцы, амальфийцы: торговали корпоративно, объединяясь в своих городах. Между компаниями шла ожесточенная борьба за привилегии, они перебивали друг у друга право на исключительную торговлю то с одной, то с другой страной, не брезгуя подкупом царьков и султанов Ближнего Востока, Египта, Северной Америки и Балканского полуострова. Интриги, заговоры, восстания местного населения, «науськивание» пиратов — все шло в ход.

Грабежи и бесчисленное количество пошлин способствовали возникновению торговых объединений. Таких было много. Наиболее известны Ган-зы (Нате) Средней Европы.

Ганзой называлось всякое купеческое товарищество, имевшее своей целью защиту купцов во время торговык операций. Нижненемецкая Ганза была союзом не отдельных купцов, а купеческих гильдий различных портовых и других крупных городов. Входившие в Ганзу города Любек, Гамбург, Кёльн и Берлин приобретали огромное могущество. Они сосредоточили в своих руках всю торговлю в Западной и Северной Европе, выпускали единые деньги, содержали сильный общий флот, имели торговые колонии за границей!.

В XIV и XV столетиях Ганза объединяла все вольные города Балтийского и Немецкого морей. В противовес раздробленным феодальным владениям Центральной Европыі Ганза в XIV в. была мощным союзом из 90 городских торговых общин, способным обороняться от феодальных соседей.

По типу северо-германской Ганзыі организуются и другие союзы купечества — в Италии, Испании и Португалии, но до середины XVв. они не имели большого экономического значения и конкурировать с Ганзой не могли.

Слабым местом ганзийской и совместной торговли тех времен было то, что она была в значительной мере транзитной, т.е. товары не задерживались в конечных пунктах торговых путей, а расходились дальше путями внутренней торговли.

Опытные и отважные мореходы Венеции и Генуи охотно шли на службу к купцам, организовывавшим дальние торговье экспедиции. В течение нескольких десятилетий торговые компании высылали свои разведывательные корабли на поиски новых маршрутов.

В XVв. власть городов Ганзы начала ослабевать, однако полностью союз Ганзы распался лишь в конце XVIIв., когда соседние страны, не входившие в него, окрепли, усилилось их морское могущество, особенно Голландии, и мореплавание создало новую расстановку сил в мире.

Собственно говоря, Ганзу, а заодно и могущество итальянских городов-государств «сломила кучка морских капитанов», храбрых первооткрывателей — Васко де Гама, Христофор Колумб и их сторонники. Настоящий переворот в торговле произошел без военных походов и торговой конкуренции, а вследствие открытия морского пути в Индию и Америку — Новый Свет. Это было время Великих географических открытий,когда появились новые направления, по которым велась торговля. Главенствующую роль в торговле приобрели Голландия, Испания, Португалия, а с XVII в. — Англия.

К середине XVв. португальские моряки достигли Золотой реки в Африке, где получали от туземцев золотой песок и слоновую кость. Торг, который вели португальцы, был своеобразным. Они захватывали среди туземцев пленных, которых потом «меняли» на золотой песок. Часть пленных вывозилась в Португалию в качестве невольников. Доходность новых «предприятий» была так высока, что нашлись многочисленные охотники открывать новые страны. Для поимки убегавших от мореплавателей пленников дрессировали собак, к захваченным применялись пышки, чтобы узнать от них место, где скрываются их соплеменники.

Известный русский лингвист, автор географического и статистического описания Египта 30-х годов XIX в. А.С. Норов «нарисовал» картинку одного из невольничьих рынков — Оскальт эль Джелаб. А.С. Норов писал,

что это «есть зрелище горестное, но любопытное для европейца. Базар

белых невольниц недоступен для чужестранцев. Базар черных издавна устроен в так называемом Ханегафар — огромном здании с обширным внутренним двором. Невольники расположены разными группами, занимают весь этот двор, перед каждою группою видны продавцы и покупатели. На террасе, которая расположена этажами кругом этого двора, есть особые отделения или ложи, назначенные для более «достаточных» купцов; в

этих душных ложах сидят под занавесами другие группы несчастных под надзором равнодушного джелаба — купца, сидящего на ковре и курящего трубку. Все это стадо людей, в котор^ вы часто видите матерей с грудными младенцами или беременных, пригнано из глубины Африки в наготе и рубшрх. Здесь на базаре их тела умащивают маслом, равно как и волосы, здесь они должны по мановению жезла своего купца и часто под его

ударами вставать и разоблачаться для каждого покупателя или просто для любопытного. В глазах их видны попеременно то жадное нетерпение узнать решение своей участи, то отчаяние быть разлученными со своими детьми или товарищами своей пустынной жизни».

Постепенно старые торговые маршруты обезлюдели, а по новым пу

тям в Западную Европу хлынули неслыханная масса золота, сказочные богатства, сметая на своем пути все старое и отжившее, произведя настоящую революцию, в первую очередь в производстве.

Достигшая грандиозного размаха торговля требовала огромного количества товаров. Если раньше торговцы дешево скупали товары мелких производителей и продавали их дороже, то теперь торговцы! сами давали мелкому производителю сырье и орудия труда, только бы он производил товаров побольше. Однако при этом мелкий производитель превратился из самостоятельного в наемного работника, не имевшего собственности. Впоследствии богатый торговец собирал мелких производителей в одном помещении и заставлял их работать на себя.

В 1469 г. богатый торговец из Лиссабона откупил за 500 дукатов право торговать в течение пяти лет с Сенегамбией, но дал при этом обязательство обустраивать, или, как тогда говорили, открывать ежегодно на свой счет все новые участки побережья длиной в 100 морских миль. Этим купцом были снаряжены экспедиции, прошедшие еще дальше к югу на несколько сот верст. Из открытий он извлек непосредственную выгоду, так как в новых местах у туземцев нашел золотой песок.

Впоследствии было открыто устье реки Конго. В 1492 г. кастильская (испанская) флотилия под командой генуэзца Христофора Колумба, отправившаяся на Запад, достигла новой земли, которая была принята за острова Зипангу (Япония). На самом деле КОлумб наткнулся на группу Антильских островов; несмотря на четыре путешествия к берегам вновь открытой земли, он так и не узнал никогда, что открыл не путь в Азию, а совершенно не известный европейцам материк — Америку.

Антверпен, а позже Амстердам, соединив в своих торговых учреждениях нити ост-индской и всей европейской торговли, стали самыми крупными торговыми центрами мира. В XVII в. Нидерланды Сыпи самой передовой в экономическом отношении страной, средоточением всего торгового капитала Европы. Но это скопление капиталов произошло главным образом за счет своеобразной «торговли» с колониями. Освоение новых рынков дало, в свою очередь, мощный стимул развитию промышленности.

Шелк несколько тысячелетий был одной из главных статей экспорта Китая наряду с фарфором. Торговля шла по знаменитому Шелковому пути. Он начинался в псртовых городах Сирии, проходил через КГесифон и Экба-таны, а в Средние века — через Багдад и МЁрву. Затем караваны следовали либо по Северному пути через Самарканд, Кашгар и Турфан и далее на Восток, либо по южному — через Мбрв, Еалх, Яркенд, Хотан в Дуньхаун. Торговли на Шелковом пути способствовала укреплению и расширению связей Средней Азии с государствами Центральной Азии и Дальнего Востока. В городах Востока существовали целые торговые кварталы.

В XVII в. Андрей ЛЪвлов в книге «Скифская история» писал о торговле в Константинополе: «Другое место меньшее, имущее свод свой только на 16 столпех, при стене храминки Олмарии около себе. Такожды и около оных столпов, идежде выкладывают веши свои алмазники и прочие купцы шелковые материи, а вне около тех суть великия храмины, в них же серебряники продают своя серебряныя веши». Неподалеку продавали полотна и бумажную материю, возле ворот — пленников различных народов. Таким образом, речь шла о существовании крытых и открытых рынков, а также о выделении специальных мест для торговли разными товарами.

«НЪ торг, на рьнск...»

Сегодня снова я гощу Туда, на жтонь, на торг, на рътк. И войско песен поведу С прибоем рынка в поединок.Велимир Хлебников

Стройный красавец богатырского роста архитектор Динократ решил сделать карьеру при дворе божественного Александра. Отправляясь в Македонию к шарю, он взял от родных и друзей рекомендательные письма к вельможам и военачальникам. Приняли его любезно, обещали устроить прием у паря, но медлили. Считая, что ему «морочат голову», Динократ решил действовать сам. Скинув с себя одежду, он умастил тело маслом, голову увенчал листвой тополя, перекинул через плечо львиную шкуру и в таком живописном виде, с палицей в правой руке предстал перед Александром Македонским в тот миг, когда тот «творил» суд в трибунале.

Удивленный Александр Македонский спросил, кто он такой. «Я Динократ, — последовал ответ, — я архитектор из Македонии, я несу тебе на твое благовоззрение проекты и планы, достойные блеска твоей славы. Я спроектировал преобразить гору Афон в статую, гигантскую мужскую фигуру: на ее левой длани я наметил постройку грандиознейшего города, а на правой — установку чаши, для стока воды всех рек, текущих на той горе, с таким расчетам, чтобы из этой чаши вся вода изливалась в море».

Александра Македонского восхитила идея проекта. Но он тут же спросил, есть ли вокруг выбранной местности пахотные земли в достаточном количестве для обеспечения городского населения продовольствием. Динократ предполагал обеспечивать город продовольствием исключительно путем подвоза его из-за моря. Узнав это, полководец преподал архитектору урок экономики. «Динократ, — сказал он, — я отдаю должное твоему проекту в части его великолепной композиции и восхищаюсь ею, но я вижу, что тот, кто решился бы селить людей на такого рода месте, заслужил бы неминуемые упреки за свое решение. Ведь все равно как новорожденный младенец без молока кормилицы не может быть вскормлен и выращен до следующих в жизни возрастных ступеней, так и город без прилегающих полей и непрерывного к нему притока из злаков не может расти, не может без изобилия средств питания отличаться многолюдством и без наличия источников из запаса содержать население. Поэтому в такой же мере, как я одобряю проект сам по себе, в такой же мере неодобрительно отношусь к выбору места».

Профессиональные познания полководца в вопросах экономики могут въввать удивление, если не знать, что его учителем был философ Аристотель, который интересовался также экономическими и градостроительными тонкостями. «Торговая площадь, — писал Аристотель в «Политике», — ... должна быть расположена отдельно; для нее нужно выбрать место, к которому был бы удобный подвоз для всякого рода товаров, доставляемых морским и сухопутным путем».

Сельскохозяйственные продукты подвержены порче. Для сохранения в течение длительного периода их необходимо защитить от действия непогоды. У разных народов торговля получила различную организацию и форму.

ЕЪнки, торговые ряды: и гостиные дворы существовали уже в древних странах Востока, в Ассирии, Египте. В разных египетских городах были определены базарные дни.

Определенные сведения о рыночной торговле в древности дошли до нас только от греков и римлян.

С градостроительной точки зрения рынок — один из важнейших композиционных узлов городского плана. В Древней Греции рынок располагался на агоре, т.е. на месте, где происходили народные собрания, в общественном центре. Обычно это была большая торговая площадь, по сторонам которой находились храмы, часто важнейшие государственные учреждения и портики с мастерскими и торговыми лавками. Агоры были местом средоточения общественной жизни древнегреческих полисов. В плане так называемого нижнего города, располагавшегося под холмом Акрополя, агора занимала центральное место. Стихийная планировка агоры, характерная для ранних городов периода архаики, в городах, сложившихся позднее, в эпохи классицизма и эллинизма, сменяется регулярной планировкой агоры и, значит, рыночной площади. Как и сама агора, в городах периода классики рынок получил регулярную планировку, а в элли-нических городах прямоугольную площадь рынка с трех или четырех сторон окружала колоннада, за которой располагались лавки и склады!.

У римлян базарные дни назывались Nundinae, так как сначала сельские жители приезжали в город в каждый 9-й день.

От латинского слова markatus произошло немецкое — Markt, французское — marche, английское — market, итальянское— merkato.

Рыночная (базарная) площадь, имевшая вид продолговатого прямоугольника, часто служила ареной для борьбы гладиаторов, и поэтому окружающие ее портики были шире, и расстояние между колоннами больше, чем на рынках Греции.

Под портиками помещались лавки некоторых торговцев и менял; прочие продавцы сидели внутри рынка, под открытым небсм, за столами или под досчатыми навесами. Рынки Древнего Рима получали свое название от предметов, которые предлагались для продажи. На forum baarium продавались быки, на forum cnpedinis— сладости, на forum macellum— мясо и другие продукты питании; овощи продавались на forum olitorium; для торговли рыбой был отведен forum piskarium; для зерна и хлеба — forum pi^rrdnt и т.д.

В Древнем Риме, особенно в период империи, площадь рынка нередко являлась частью сложного комплекса— форума, т.е. главной городской площади. В самом Риме было несколько форумов, где находились храмы главных богов — покровителей города, базилики для суда и других целей, здания для заседания сената или городского управления. Окаймляли форум портики и статуи. В имперский период число форумов увеличилось.

«Оглянись на эту массу людей, их не вмещают даже дома безмерного города», — писал своей матери философ Сенека. Это было время максимального расцвета античных городов, товарно-денежных отношений, развития экономических связей как между свободными товаропроизводителями в масштабах городов, провинций, империй в целом, так и между земледельцами и колонами, патронами и откупщиками, господами и рабами.

Помимо своего основного назначения — купли и продажи — рынок был естественным центром общественной жизни. Здесь люди встречались, договаривались, ссорились, выясняли отношения. Здесь зарождались крупные инциденты, а затем велись судебные процессы. Рынок был излюбленным местом для заключения сделок и устройства семейных дел. В дни особенно аживленной торговли оборот увеличивался, так что владельцам лавок приходилось даже нанимать дополнительных приказчиков.

Описывая Иерусалим, историк Иосиф Флавий сообщает, что тот из двух холмов, на котором находился Верхний город, был выше и имел более плоскую вершину. Вследствие своего укрепленного положения он был «назван царем Давидом крепостью, а нами Верхним рынком».

В европейских средневековых городах, как правило, стихийно созданную площадь рынка окружали аркадные галереи. В европейских, как и в восточных, городах, получивших в древности, в средневековый период или в XVII—XIX вв. регулярную планировку, площадь для рынка была обычно прямоугольной формы. Рыночную площадь окружали роскошные общественные здания, украшали фонтаны. Во многих западноевропейских городах преимущественно в соседстве с рыночной площадью сосредоточивались памятники средневековой архитектуры (например в Брюсселе) .

Городские базары работали раз или два в неделю. Для их снабжения, как отмечает Фернан Бродель, требовалось, чтобы у жителей деревни было время собрать и привезти продовольствие и чтобы они смогли отвлечь часть своей рабочей силы для поездки на рынок (это поручалось преимущественно женщинам). В крупных городах, например в Париже, уже в XVIII в. рынки обнаружили тенденцию к тому, чтобы функционировать ежедневно. Во всяком случае, действуя с перерывами или постоянно, эти простейшие рынки — связующее звено между деревней и городом— представляли самый крупный из всех знакомых обществу видов обмена.

Рынки росли вместе с городами. Казалось бы, можно было «отбросить» их к городским ^:р^іам, в предместья, за городские стены. Так нередко поступали, когда создавался новый рынок, как, например, в Париже на площади Сен-Бернар в Сент-Антуанском предместье (2марта 1643 г.) или между воротами Сен-Мишель и рвом, улицей д'Анфер и воротами Сен-Жак (в октябре 1660 г.).

Но традиционные места рыночных площадей в центре города сохранились, и было трудно, а порой невозможно их потеснить (как, например, в Париже с моста Сен-Мишель к началу этого моста в 1667 г. или в 1718 г. с улицы Муффтар на близлежащий двор особняка Патриархов). В 1668 г. улица Сент-Оноре стала непроезжей по причине наличия «рынка, каковой противозаконно разместился вблизи приюта слепых и перед мясной лавкой по улице Сент-Оноре, где по базарным дням некоторые женщины и перекупщицы, как сельские, так и городские, выкладывают свои товары прямо посреди улицы и препятствуют проезду по оной».

Однако и полвека спустя этот небольшой рынок по-прежнему существовал, и 28 июня 1614 г. комиссар Брюссель писал своему начальнику в патле: «Сударь, сегодня получил я жалобу от обывателей малого рынка у Кэнз-Вэн, куда отправился я за хлебом, на торговок макрелью, кои выбрасывают жабры своих макрелей, что причиняет немалое неудобство из-за зловония, каковое от сего происходит на рынке. Было бы благом... предписать сим женщинам складывать эти жабры в корзины, дабы затем их опрастывать в тележку, как то делают с гороховой шелухой».

Получалось так, что если в городе освобождалось какое-либо пространство, им тут же завладевал рынок. Каждую зиму в Москве, когда Москва-река замерзала, на льду размещались ларьки и лавки мясников. Это было время года, когда благодаря возможности санных перевозок и замораживанию под открытым небом разделанного мяса и туш забитых животных на рынках накануне и сразу же после Рождества неизменно наблюдался рост оборота торговли.

В Лондоне в необычно холодные зимы XVII в. праздником была возможность «вынести» на покрытую льдом реку веселье карнавала, который «по всей Англии длится с Рождества до Богоявления».

«Будки, что служат кабачками», огромные части говяжьих туш, что жарятся на открытом воздухе, испанское вино и водка привлекали все население, а при случае и самого короля. Однако в январе и феврале 1683 г. дела обстояли не так весело. Жестокие холода обрушились на город; в устье Темзы огромные ледяные поля грозили раздавить скованные льдом суда. Жизнь переместилась на замерзшую реку. купцы, лавочники, ремесленники строили на ней палатки, балаганы. Возник огромный импровизированный рынок, настолько громадный, что он, как писал очевидец, имел вид «величайшей ярмарки».

ЕЩе в античные времена (конец IV—I вв. до н.э.) в городах стали строить специализированные рыночные здания, предназначенные для отдельной продажи мяса, рыбы или других товаров. В Средние века рост торгового оборота повсеместно вынудил города строить крытые рынки (halles), которые часто были окружены рынками под открытым небом. Как правило, крытые рынки действовали постоянно. И были они специализированными — зерновые, винные, меховые, башмачные и др. В Париже первый крытый рынок — Сен-Жерменский появился еще в XVI в. После пожара 1762 г. было построено 100 новых арок, которые вместе со всей галереей были снесены войсками Наполеона. Позже в Париже построили еще несколько крытых больших рынков.

В Англии, где заботились о санитарных условиях, даже в небольших городах встречались прекрасно устроенные крытые рынки. В 1397 г. в Лондоне появился крытый рынок Блэкуэлл-холл. К 1660 г. он имел своих комиссионеров, своих постоянных служащих и сложную организацию.

В XVI в. в городах Англии рынки строились нередко на средства какого-нибудь богатого местного купца.

В XVI и XVII вв. в Англии и Уэльсе насчитывалось более 800 городов и деревенек, имевших по одному или несколько рынков, из которых по меньшей мере 300 специализировались на каком-то одном виде деятельности: 133 торговали зерном, 26 — солодом, 6 — фруктами, 92 — крупным

рогатым скотом, 13 — лошадьми, 30 — рыбой и т.д.

Eface и вывоз

В уборе из цветов и крьнок СУкрыш ворота новый рынок.Николай Заболоцкий

В те далекие времена, когда рыночные отношения носили случайный характер, а межплеменной обмен, обнаружив свои положительные стороны, быстро развивался, предметами обмена были продукты местного хозяйства, ремесел, да и все другие монопольные продукты, которые не производились в другом месте.

Ожидая прихода своих партнеров по торговле, купцы: строили городища — трех-, четырехугольные площадки, стороны которых были примерно равны 200—300 шагам, огороженные камнями и рвом. В городищах складывали товары, а в случае нападения укрывались от врагов.

Позднее наиболее удобным оказалось устройство пунктов обмена около замка или военной стоянки, так как эти стоянки одновременно являлись и товарными складами. Сюда свозилась вся дань с окрестностей, чтобы потом обмениваться на товары иноземного происхождении. В Х в. такими военноторговыми стоянками князей были Киев и Новгород. В Киеве складывалась дань, собираемая с Южной, а в Новгороде — с Северной Еуси.

Вокруг военных лагерей разбивался рынок, который не был постоянным торгом, а походил скорее на периодическую ярмарку, приуроченную к определенным временам года, но особенно к моменту, когда князья ходили в «полюдье», т.е. занимались организованным грабежом.

Одновременно с оптовой внешней торговлей, которую вели «торговые гости» или уполномоченные феодалов, развивалась и розничная внутренняя торговля. Значительное количество горожан превращало мелкую (розничную) торговлю в свое постоянное занятие.

Переход крестьянских повинностей из разряда натуральных в разряд денежных резко изменил как взаимоотношения владельческого и крестьянского хозяйства, так и структуру последнего. Чтобы: уплатить денежные повинности, крестьяне должны: были реализовать на рынке свои продукты:.

«Товарная часть» крестьянского хозяйства состояла из разнообразных продуктов в зависимости от условий местного производства и сбъда. Таковым преимуществом был, например, лен в Псковской и Новгородской областях; хлеб, скот, кожа, сало, масло — в более плодородных южных местностях; продукты: огородничества — вблизи городов, а главный продукт земледельческого производства— хлеб производился не только для собственных нужд, но и для сбыта, притом на весьма отдаленных рынках. По свидетельству имперского посла дипломата Сигизмунда Герберштейна, побывавшего на Руси в 1517 и 1525 гг., в МЬскву зимой ежедневно привозилось до 700-800 подвод с хлебом, рыбой и другими продуктами, причем хлеб привозился из отдаленных местностей, расположенных на расстоянии до 1600 миль.

При необеспеченности и низком уровне благосостояния крестьянского хозяйства вообте товарная часть его абсолютно не могла быть сколько-нибудь значительна. Некоторые иностранные наблюдатели (например Да-ниель Принц) указывали, что крестьяне МЬсковской Руси в XVI в. жили очень бедно, питались одним ржаным хлебом, а остальные более ценные продукты: своего хозяйства продавали на рынке.

Внутренней торговлей на Руси занимались различные слои населения — князья, бояре, духовенство, купцы, а также простые люди.

Представители государственной власти, князья-вотчинники, «волосте

ли» не только вели торговлю, но и пользовались ею для взимания в свою пользу всевозможных поборов и пошлин. Внутренняя торговля облагалась особыми сборами в пользу князя: тамга, мыт, веечее, гостинное и пр., от которых часто освобождались монастыри. Об этих сборах «говорят» многочисленные договоры: и жалованные грамоты, а начиная с XI в. и «Русская правда» (карамзинский список).

К XIVв. торговля как профессиональная деятельность сосредоточилась в руках купцов. Финансировать торговлю начали крупные бояре; в этом отношении среди городов лидировал Новгород, где уже в XIII в. наметились также явления, которые в МЬскве развились лишь в XV—XVI вв. Во всяком случае, крупные имущественные состояния, нажитые в новгородской торговле, встречаются уже в XIII в.

Чтобы стать полноправным «пошлым», как тогда говорилось (от слова «пошло», т.е. потомственный), купцом! в Новгороде, необходимо было вступить в особую организацию купечества, резиденцией которой была Ивановская церковь.

В связи с этим следует обратить внимание на изменение цен, на примере цен на хлеб. Такие расчеты за период с середины XVI в. до начала XXв. опубликованы Б.Н. Мироновым в книге «Историк и социология». Индекс цен — показатель общего уровня цен, характеризующий изменение цен во времени относительно базового периода, принимается за 100. Если принять за базовый период, т.е. с индексом, равным 100, период 1701—1710 гг., то в 1551—1560 гг. он составлял 170, в 1651— 1660 гг.— 160, а в 1791—1800 гг.— 555 и в 1901—1910 гг.— 1940.

Сопоставление динамики цен в России и Западной Европе показывает, что во второй половине XVI— первой половине XVII в. цены в Европе повышались, а в России снижались. Во второй половине XVIII в. в России продолжался стремительный рост цен, в Европе же наблюдалось медленное повышение цен — примерно на 40—80%.

Приведеннъе сведении показывают, что России осталась в стороне от революции цен в Западной Европе, проходившей во второй половине XVI— первой половине XVII в. Зато в XVIII в. в отличие от Европы цены в России повысились в 5—6 раз— примерно настолько, насколько они поднялись на Западе во времена революции цен.

Вступительный взнос определялся в 50 гривен серебром. «А кто хочет в купечество вложиться в Ивановское, дает купцам пошлым вкладу 50 гривен. .. а не вложился кто в купечество, не даст 50 гривен сребра, то не пошлый купец». Взнос давал право вести торговлю и купеческие дела, быть избираемым на общественные должности и участвовать в самоуправлении.

Торговля и товарообмен между городом и ближайшим районом происходили обычно на особых рынках, называвшихся торгами и имеющих значение центра общественно-экономической жизни города. Торг, как правило, находился в центре города, близ княжеских хором, разделяясь на ряды по роду товара: суконный, вощинный, нрпеный, хлебный и др. Поскольку торговля вначале носила преимущественно меновый характер, то на рынок шел всякий, кто имел какую-либо вещь, которую он хотел сбыть и за которую хотел приобрести какую-нибудь другую вещь.

Согласно «Русской правде» рынок являлся не только местом торговли, но и местом, где разыскивались украденные вещи. «Закликать на торгу», т.е. объявить о розыске пропавшей вещи, было одной из обязательных судебных процедур. Другими словами, внутренние торговые отношения между отдельными городами были настолько незначительны, что такой розыск вещей признавался целесообразным.

Новгород, Смоленск, Киев и многие другие города, имели обширные и многочисленные рынки-базары (в Киеве, например, было 8 особых рынков) , специализирующиеся на различных товарах, и большое количество иногородних купцов.

В 80-х гг. XVI в. в Великом Новгороде было два гостиных двора и 42 торговых ряда с 1500 лавками, в Пскове — 40 торговых рядов с 1478 лавками, в Серпухове (в 50-х годах) — 250 лавок и амбаров.

По свидетельству Адама Олеария — немецкого ученого и путешественника, побывавшего в России в 30-х гг. XVIIв., в Москве существовал специальный рынок «за Белой стеной», где можно было приобрести заранее заготовленный сруб дома, который оставалось лить перевезти на место и собрать.

Главнейшим пунктом внутренней и внешней торговли являлась, конечно, Москва. Сюда стекались продукты охоты, рыболовства и звероловства из Сибири и с севера, изделия из железа с Урала и из Тулы, предметы обихода и роскоши из-за границы. Москва стояла на пересечении новых торговых путей, значительно изменившихся к лучшему сравнительно с путями Киевской и Новгородской Руси. Старый путь на Запад и в Европу через Новгород пролегал через Тверь, Торжок, Новгород, Нарву. Другой Западный путь шел через Смоленск, Витебск, Ригу.

В XVI—XVII вв. все большее значение приобретает Северный путь на Вологду через Сухону, Устюг, Двину на Архангельск — маршрут, открытый англичанами и давший сильный толчок развитию англо-русской торговли.

По размерам торгового оборота на первом месте стояла Москва — около 450 тыс. руб., или около 1/3 оборота всей страны; на втором месте — Казань — 140 тысяч рублей, или около 10%; далее Нижний Новгород — 50 тысяч рублей, Ярославль — 35 тысяч рублей и др.

Всех иностранцев поражали обилие лавок в Москве и других городах и склонность русских к торговле. По наблюдениям Кильбургера (1674 г.), в Москве количество лавок было больше, чем в Амстердаме, но лавки эти представляли собой маленькие ларьки, в которых купцу трудно было повернуться.

Самой крупной ярмаркой в XVII в. была ярмарка у Холопьего городка в Архангельской губернии, где торг был исключительно меновой — обменивались пушниной и ремесленными изделиями. «С этим Холопьим го

родком у историков было много забот», — отмечал исследователь Сергей Марков. До сих пор об этом городке нет никаких точных сведений. В русских летописях он никогда не упоминался, а между тем о нем писали и Сигизмунд Герберштейн, и Николай Карамзин, и Тимофей Каменович-Рвовский, и Александр Мусин-Пушкин. Уже в наше время Сергей Марков ездил в город Молочу накануне его затопления водами нового рукотворного моря, видел огромный луг у самого Моложского устья. Туда при Иване III была перенесена ярмарка у Холопьего городка. Вызывает недоумение: зачем так далеко, за пятьдесят верит от Волги, надо было выбирать место для первой в Юссии ярмарки?

Сигизмунд Герберштейн, описавший Холопий городок, фантазировал, говоря, что новгородские холопы однажды захватили жен своих господ, когда последние находились в походе, а разгневанные мужья выгнали холопов из Новгорода, и те обрели себе защиту в стенах Холопьего городка. Потом там и открылось огромное меновое торжище, куда сходились московиты, шведы, ливонцы, татары и другие приезжие из восточных и севере ных стран. Тимофей Каменович-Рвовский писал, что Холопий городок давал ежегодно 180 пудов серебра от одних только торговых пошлин.

В начале XVII в. открылась Макарьевская ярмарка под стенами монастыря у Нижнего Новгорода. Сюда приезжали купцы с товарами из Москвы, Архангельска, Великого Новгорода, и здесь велся торг с кушами Вс-стока, привозившими свои товары с низовий Волги через Астрахань.

Вплоть до XVв. монополия торговли с Новгородом принадлежала ганзе. Развитие Московского государства положило конец этой монополии; ганзий-ский двор в Новгороде был закрыт, имущество купцов разграблено. Хотя в следующем столетии договор с ганзой и был возобновлен от имени Московского правительства, торговые гости неохотно посягали эту страну, тем более что ганза в то время переживала период острого бестоварья. Распад ганзыі сократил до ничтожных размеров торговлю Запада с Россией.

Во второй половине XVI в. английская торговая компания отправила небольшую эскадру для установления непосредственных торговых сношений с Индией и Китаем по Северному морскому пути. Два корабли погибли, а третий (под командой капитана Ченслера) попал в Белое море. С этого времени начались торговые сношения Англии с Россией. Была создана специальная компания для этой торговли, получившая монополию с согласия английского правительства и ряд привилегий у московского правительства. Англичане имели право беспошлинно торговать во всем Московском государстве, вести торговлю с Востоком— Персией и Бухарой, построить канатный завод в Вологде, добывать под Вологдой железную руду, заводить конторы и подворья по всему государству. Караваныі с мехом, пенькой, льном, холстом, железом и хлебом потянулись в Англию. Кроме того, транзитом из Персии англичане вывозили хлопок, шелк, ковры.

В XVII в. в Архангельском порту, через который шла заморская торговля, появились суда голландцев, фламандцев, немцев. Особенно успешно развивалась торговля России с Голландией.

Если сравнить экономическое развитие Московского государства той эпохи с развитием западноевропейских стран, МЬсковия была страной в значительной мере отсталой. Впрочем, в конце XVI— начале XVII столетия в МЬсковском государстве было много торговых и промышленных городов . Села и пригороды, расположенные севернее Москвы, поставляли на рынок большое количество полотна (в особенности славилось ярославское и вологодское полотно); во многих городках было развито кожевенное производство; в Череповецком, Устюжском и Тихвинском уездах добывалась железная руда. В Москве насчитывали около 250различных специальностей ремесленников. Оживленная торговля проходила на многих мелких рынках и ярмарках. Таким образом, можно, пожалуй, сравнивать экономическое развитие Московского государства той эпохи с XIII—XIV столетиями в Западной Европе.

Так называемая полная лавка занимала обычно площадь 4—5 сажень, но по большей части преобладали «пол-лавки», «четверть лавки». Впрочем, некоторые торговцы имели по І?2—2 и более лавок в одном или разных рядах.

Путешественник Якоб Рейтенфельс (1671—1673), описывая торговлю вокруг Кремля и Китай-города в Москве, подчеркивал разнообразие продаваемых здесь товаров — шелковые ткани, полотно, серебро, иностранные вина, меха, колокола, топоры, кожа, ковры, сало, сбруя, иконы, хлеб и пр.

В Москве в 1626 г. в торговой части (Китай-городе) имелось 827 торговых владений типа постоянных лавок и 680 переносных торговых помещений, палаток, скамеек и пр. Торговля одинаковыми товарами сосредоточивалась обычно в особых рядах — шерстяном, шелковом, соболином, железном и пр.; таких рядов иностраннье путешественники насчитывали десятки.

Конечно, нельзя преувеличивать ни размеров и оживленности этого торгового оборота, ни его свободы и организованности. При отсутствии хороших сухопутных сообщений и замерзаемости рек торговый капитал часто о&рачивался только один раз в год, ишгда и того мегее. Дерюги, непроезжие из-за топей и лесов, также были опасны по причине грабежей. Кроме того, тяжелым бременем на торговлю ложились всевозможные сборы, таможенные пошлины, проездные, тамга, мостовщина, мыт и пр.

У^е в XVI в. среди владельцев лавок, например в пушном, ссдянсм, кожевенном и других рядах, встречались не только мелкие торговцы-ремесленники, но и более крупные купцы, ведущие розничную или даже оптовую торговлю. Это уже не «ремесленники», а представители капитала. Но, бывало, и крестьянское хозяйство выходило из рамок местного товарооборота и занималось более крупной торговлей. В некоторых городах, например в Устюге, были крестьяне, которые торговали «большие товары», т.е. вели оптовую торговлю, притом на занятый капитал.