Группы, общественные отношения и менталитет в Западной Европе с конца XVIII в. до нашего времени

В этой главе рассматриваются важнейшие политические и социальные перемены в период с 1780 года до наших дней. Здесь важны три темы. Во-первых, расширение властных функций государства. Отчасти речь идёт о продолжении перемен, начавшихся ещё в прединдустриальный период. Роль центрального правительства возросла. Это означало, что процесс централизации проходил в различных странах более быстрыми темпами. Если до 1780 года попытки превратить страны в самостоятельные экономические и юридические единицы ещё не всегда и не везде были успешными, то после 1780 положение стало быстро меняться. В гораздо большей степени, чем раньше управление стало основываться на твёрдых законах и правилах. Быстрый рост бюрократии повёл к тому, что осуществление властных функций стало менее личностным и менее произвольным. Государство всё больше брало на себя решение социальных проблем. В конечном итоге, после Второй мировой войны это привело к возникновению государства всеобщего благосостояния, в котором государство в принципе гарантирует каждому гражданину во всяком случае минимальное социальное обеспечение.

Вторая важная тема = это переход от сословного общества к классовому. Этот переход также начался ещё в прединдустриальный период, но после 1780 года этот процесс ускорился. В результате индустриализации появились новые социальные группы, такие, например, как предприниматели и рабочие, социальное положение которых в первую очередь определялось их местом в экономической системе. Между сословным и классовым обществом не существует чёткой границы. В течение веков до 1780 года Европа не была полностью сословным обществом.

так же как и общество, в котором мы живём сейчас, не является полностью классовым. Однако за время после 1780 года были сделаны очень важные шаги в сторону классового общежития. Структура классового общества, особенно после 1945 года, стала иной. Если в предшествующие периоды она ещё имела форму пирамиды = то есть, широкое основание, менее многочисленные средние слои и очень узкая верхушка = то в анализируемый период численность средних слоев всё увеличивается, а верхушка и основание теряют своё прежнее значение. Схематически строение общества принимает форму луковицы в отличие от прежней пирамиды.

В заключение будут рассмотрены различные формы, в которых люди в девятнадцатом и двадцатом веке реагировали на быстрые изменения, происходившие на их глазах. Мы охарактеризуем изменения взглядов людей на них самих и на их место в обществе. В девятнадцатом веке возникали важные новые идеологические течения, которые уже тогда имели большое общественное значение и оказали существенное влияние на политическую жизнь в двадцатом веке. Было бы слишком односторонним подходом искать реакцию на изменения в обществе только в идеологической плоскости. Важно также и то, как менялись повседневный быт, формы общения и методы труда. Этому тоже будет уделено внимание.

Важно, что социальные изменения, рассматриваемые в этой главе, не везде проходили одинаково. Мы уже знаем, что в конце восемнадцатого века существовали большие различия между разными странами и регионами. Степень урбанизации была весьма различной, власть и авторитет городского населения были неодинаковыми, степень развития рыночных отношений в сельском хозяйстве и свобода либо несвобода крестьян были почти несравнимы между собой. Из главы 6 мы уже знаем, что, в частности, по этой причине экономическое развитие анализируемых стран существенно различалось. В этой главе мы увидим, что и в других отношениях развитие отнюдь не везде проходило одинаково. Только после 1945 года во всех рассматриваемых нами странах возникла система социального обеспечения, для которой при всех её внутренних различиях характерным является значительное сходство исходных моментов и последствий. В этот период рассматриваемые страны стали походить друг на друга и в других отношениях. Мы видим, как во всех четырёх странах наступают перемены в социальной стратификации, как возникает молодёжная культура, растёт роль образования и изменяется место религии в личной и особенно в общественной жизни.

При написании данной главы мы придерживались несколько иной периодизации, нежели в предыдущей главе об экономическом развитии после 1780 года. Мы начинаем с 1780-1880 го-

342

дов. Это были годы, когда Западная Европа столкнулась с последствиями двух великих революций: экономической Промышленной революции в Англии и социально-политической революции во Франции. Возникали новые идеи и идеалы, индустриализация и технический прогресс вели к значительному росту социальной мобильности как вверх, так и вниз. Однако в политической области традиционные властные структуры всё ещё удерживали свои позиции.

Положение изменилось в 1880-1940 годы, в период быстрого распространения избирательного права, ставшего в конечном итоге всеобщим. Это, естественно, имело важные последствия для соотношения политических сил и для проведения политики.

Табл. 7.1. Доля избирателей в общей численности населения старше 20 лет (%)

| |

Соединённое Королевство |

Франция |

| 1831 |

3,8 |

0,8 |

| 1846 |

6,8 |

1,1 |

| 1848 |

|

36,3 |

| 1866 |

8,3 |

42,0 |

| 1881 |

16,4 |

41,6 |

| 1900 |

28,5 |

42,6 |

| 1918 |

74,8 |

43,4 |

| 1935 |

97,4 |

42,0 |

| 1945 |

96,6 |

88,3 |

Политики должны были считаться с массами. В эти годы особое влияние на политическую и социальную жизнь оказали два крупных общественно-политических движения. В первую очередь -организованное рабочее движение, которое через профсоюзные организации и политические партии заявило о себе как о важной общественной силе. Во-вторых, правый радикализм, который в наших четырёх странах наиболее ярко проявился в немецком национал-социализме.

Период после 1945 года характеризуется растущей политической стабилизацией. К этому времени все четыре страны уже знали стабильную демократическую систему, которой вплоть до сегодняшнего дня ничто серьёзно не угрожает. Это были также годы,

343

Z.. иериии 1 /ou-ioou-л

когда во всех странах была принята идея ответственности государства за уверенность своих граждан в будущем, что в различных вариантах привело к возникновению государства всеобщего благосостояния.

7.2. Период 1780-1880 годов

В этом разделе будут рассмотрены три проблемы. Первая - значительное расширение властных функций и влияния государства. Вторая - дальнейший рост буржуазии, которая, конечно, и в пред-индустриальный период уже была важным фактором власти, но которая только в девятнадцатом веке стала задавать тон в западно-европейском обществе. Такое развитие отчасти было следствием экономических изменений, обрисованных в предыдущей главе, но отчасти было вызвано и новым самосознанием европейских граждан. В заключение мы рассмотрим реакцию остальной части общества на эти перемены.

7.27. Государство

Расширение властных функций государства мы видим в различных областях. Повсюду в Европе государство должно было реагировать на экономические и технические перемены. Многие проекты по улучшению инфраструктуры, например, строительство железных дорог или портовых сооружений, были настолько широкомасштабными и дорогими, что могли быть осуществлены только при прямой или косвенной поддержке со стороны государства. Столкнувшись с промышленным отставанием от Англии, многие правительства на континенте старались действовать так, чтобы наверстать это отставание как можно скорее. Хорошим примером может служить нидерландский король Вильгельм I (1813-40), который активно занимался промышленным развитием Валлонии, создал Нидерландскую торговую компанию (1824) и предпринимал многочисленные шаги, чтобы стимулировать экономику. Французский король Наполеон III пришел к власти в 1848 году; к тому моменту во Франции было проложено не более 180 километров железных дорог, а в 1870 году, в частности благодаря его поддержке, их общая протяженность составляла уже 17.500 км.

Впрочем, мы не должны переоценивать роль государства в этот период. Оно было скорее стимулировало экономическую деятельность, чем участвовало в ней. Значительная часть капиталов, использовавшихся для финансирования железнодорожного строительства, была предоставлена частными лицами. Такие банкирские дома, как Ротшильды (Rothschilds) и Перейры (Pereirs),

344

обязаны своим могуществом участию в строительстве железных дорог. Рост роттердамского порта во многом был следствием деятельности финансиста Пинкоффса (Pincoffs).

Строительство железных дорог и появление такого нового средства связи, как телеграф (который почти везде находился в руках государства), имели и другие последствия. Впервые стало возможным по настоящему управлять большими территориями. До строительства железных дорог значительные районы Европы ещё находились в такой изоляции, что сколько-нибудь существенный контроль правительства над ними был почти невозможен. Только с появлением телеграфа стало возможным почти немедленно принимать во всей стране приказы и инструкции из столицы.

Изменение положения властных структур ясно видно из анализа государственных бюджетов. Если в прединдустриальный период подавляющая часть государственных расходов шла на предметы роскоши (вспомним дорогостоящее содержание двора) и на армию, то теперь в бюджете стало появляться всё больше других статей. В абсолютном выражении военные расходы нисколько не уменьшались, но относительно они сильно сократились: это - явный признак того, что государство стало распространять свою деятельность на гораздо более обширные области. Важное значение придавалось, например, социальной защите населения, области, в которой государство в широких масштабах развернуло свою деятельность только в двадцатом веке, но первые шаги были сделаны ещё в девятнадцатом веке. Ситуация в крупных городах все больше становилась предметом озабоченности. Существовавшие порядки никак не поспевали за темпами роста населения. С 1821 по 1831 год население Лондона выросло с 2,2 до 4,8 миллиона человек, в Париже в 1801 году жило 500.000 человек, а в 1876 году = миллион, а Берлин уже в 1870 году был городом с миллионным населением. Следствием этого стало отставание в жилищном строительстве и в результате = серьёзные проблемы с жильём, недостаточный вывоз мусора, плохое водоснабжение и в связи со всем этим очень большая опасность эпидемий заразных болезней. Всё больше людей ждали решения этой проблемы от правительства. В начале борьба с самыми серьёзными проблемами была предоставлена городским властям. Только после 1880 года центральные власти стали по настоящему заниматься проблемами такого рода, в девятнадцатом веке в различных странах довольно быстро появились законы, позволявшие взяться за решение «социальной проблемы».

В Англии ещё в 1819 году было принято Фабричное Законодательство (Factory Act), которое должно было исключить использование на хлопкопрядильных фабриках труд детей моложе 9 лет. Впрочем, следующийv важный социальный закон был принят

345

только в 1874 году, когда был введён десятичасовой рабочий день. В других странах из-за запоздавшей индустриализации социальные проблемы начали проявляться позднее, но и там первые социальные законы появились до 1880 года. На континенте первые законы тоже были призваны ограничить использование детского труда. Во Франции это произошло в 1841 году, а в ещё не объединённой Германии в Рейнской области в 1839 году был принят закон, запрещающий труд детей моложе 9 лет, тогда как в Нидерландах парламент в 1874 году принял известный закон Ван Хоутена (Van Houten) о детском труде. Во всех случаях начало было весьма скромным, важность этих законов состояла не столько в их результатах, сколько в том, что государство впервые показало, что оно осознаёт свою моральную ответственность за более слабые группы в обществе.

Новым и важным моментом было внимание государства к образованию. Во всех странах мы видим, что в девятнадцатом веке государство стало активно заниматься организацией образования, как на низшего, так и высшего. Далее мы ещё вернёмся к этому вопросу.

Очень важным было то, что повсюду в Европе государство старалось усилить свой контроль над общественным порядком; перед полицией ставились новые задачи. Если в пред-индустриальный период правительство вмешивалось только тогда, когда происходили беспорядки или восстания, в девятнадцатом веке оно старалось предотвращать возникновение проблем такого рода. Для этого создавались тайные полицейские организации и использовался шпионаж. В Голландии, например, при правлении короля Вильгельма I министр юстиции Ван Маанен (Van Maanen) пытался с помощью сети информаторов держать под контролем бурлившую Бельгию. Другим средством, с помощью которого европейские правительства пытались обуздать угрозу, исходившую от оппозиционных сил, была цензура. При Наполеоне III во Франции газеты могли выходить только с согласия властей. Газеты, которые публиковали материалы, не нравившиеся властям, рисковали после трёх предупреждений потерять издательскую лицензию. В Пруссии эдикт о печати от 1863 года шел ещё дальше. Газету или журнал после двух предупреждений не только могли запретить, но кроме того, критерии, которыми при этом пользовались власти, стали гораздо более субъективными. Власти могли вмешиваться, если констатировали позицию, опасную для всеобщего блага, тогда как во Франции наказуемость должна была быть доказана юридически. В ряде случаев власти активно выступали против нарушителей общественного порядка. Хорошо известно Избиение при Питерлоо в 1819 году в Манчестере, когда жестоко была разогнана толпа. Менее кровопролитным, но вместе с тем более активным было выступление прусской армии

346

против парламента во Франкфурте в 1848 году и подавление Коммуны во Франции в 1871 году.

Соображения, связанные с общественным порядком, начинали играть роль и при планировке и строительстве городов. Известным примером является строительство больших бульваров в Париже. Они, в частности, предназначались для того, чтобы можно было скорее перебрасывать войска и полицию.

7.2.2. Буржуазия

В главе 4 мы проанализировали изменения властных функций государства, приводя в качестве одной из причин этих перемен изменившееся соотношение сил между буржуазией и дворянством. В результате положение государства, выступавшего в роли гаранта общественного равновесия, усилилось. Поэтому очевидно, что объяснение расширению власти государства, во всяком случае частично, следует искать в изменившемся соотношении сил между буржуазией и дворянством. Первое, что бросается в глаза = это усиление власти буржуазии.

Как представляется, усиление роли буржуазии было вызвано прежде всего экономическими успехами, во всяком случае в Англии. Там вместе с индустриализацией появился новый тип предпринимателей. В отличие от традиционных предпринимателей, которые действовали довольно гибко и в целом вкладывали свои капиталы на короткое время, эти люди часто делали долгосрочные вложения в машины и здания. Из-за этого менялся не только характер ведения дел; эта группа была новой и по своему социальному происхождению. Часто это были люди, которые, используя новые изобретения и новые технологии, оказались в состоянии превратить свое относительно небольшое предприятие в крупную фабрику. По большей части их происхождение было низким. Аркрайт (Arkwright) (1732-92), текстильный фабрикант, сначала был парикмахером. Семейство фабрикантов Пилей (Peel) ведет своё происхождение из крестьян. Другой влиятельный фабрикант, Рэдклифф (Radclift), начинал как ученик мельника. Капитал, необходимый для роста таких предприятий, в первые десятилетия обеспечивался самим предприятием; большая часть прибылей обращалась в инвестиции. Только позднее суммы, необходимые для расширения предприятия или основания нового дела, стали настолько большими, что приходилось брать займы у банков или частных лиц. Эти английские предприниматели с полным основанием могут быть названы новой группой, имевшую собственную экономическую позицию с вытекающими отсюда политическими интересами. Конфликты с традиционными властными группами не заставили себя ждать. Примером тому служит борьба вокруг Хлебных Законов, уже упоминавшаяся в предыдущей главе.

347

Труднее выделить такую же новую группу внутри буржуазии в других странах. Конечно и там были новые виды индустрии и новые предприниматели, но до 1880 года они нигде не образовывали большую группу. Тем не менее, во Франции, Германии и Нидерландах значение буржуазии тоже возрастало. Что это были за люди? По своему составу французская буржуазия была очень разнообразной. Наиболее заметными были крупные финансисты и банкиры: такие люди, как члены банкирского семейства Ротшильдов, французская ветвь которых всё больше переходила к дворянскому стилю жизни. Наряду с высшей буржуазией (haute bourgeoisie), французская буржуазия состояла из людей свободных профессий, таких как адвокаты, инженеры, врачи и журналисты, часто весьма влиятельные. Кроме того, к этой группе относились чиновники и, особенно в небольших городках, лавочники, аптекари и книготорговцы.

В Германии в девятнадцатом веке различиям между буржуазией, обязанной своим положением индустриализации, и людьми другого происхождения придавалось очень большое значение. Для последней из этих групп использовался термин бюргерство (Bbergertum). Многие считали общественное положение, обус-

348

ловленное знаниями и образованием, а не финансовым состоянием, более высоким, или, как говорили в то время, образованное бюргерство (Bildungsbuergertum) стояло выше имущественного бюргерства (Besitzbuergertum).

Среди немецкой буржуазии специального внимания заслуживают чиновники, особенно в Пруссии. Мы уже знаем, что ещё в восемнадцатом веке многие прусские горожане отдавали предпочтение бюрократической или военной карьере, другими словами, они выбирали карьеру, при которой они поступали в подчинение государству. Это, впрочем, не означает, что чиновники играли только консервативную роль. В девятнадцатом веке как раз от чиновничества исходили важные импульсы для модерни-

Табл. 7.2. Социальная структура нидерландского общества в 1850 году

| Процентная доля различных групп |

|||

| |

городи |

сельская местность |

Нидерланды в целом |

| Крупная буржуазия |

6 |

2 |

3 |

| Мелкая буржуазия |

35 |

18 |

23 |

| Самостоятельные крестьяне |

1 |

33 |

24 |

| Мастеровые |

39 |

12 |

20 |

| Рабочие и пролетариат |

20 |

36 |

31 |

Табл. 7.З. Число избирателей, плативших личные налоги с суммы в 100 гульденов или больше, включая необлагаемых, по профессиональным группам в Амстердаме i

| |

1854 |

1884 |

| Предприниматели |

9,6 |

11,0 |

| Купцы |

42,8 |

40,8 |

| Ремесленники |

3,7 |

6,6 |

| Лавочники |

2,9 |

3,8 |

| Прочие самостоятельные |

5,1 |

3,8 |

| Лица наёмного труда |

0,8 |

1,3 |

| Свободные профессии |

19,4 |

18,3 |

| Не имеющие профессии |

15,7 |

14,3 |

349

зации Пруссии и после 1871 года = всей Германии. Прокладка железных дорог, создание телеграфных систем и строительство инфраструктуры, ориентированной на быстро растущую промышленность, в первую очередь инспирировались чиновниками.

В Нидерландах буржуазия ещё с Золотого Века обладала гораздо большей властью, чем в других европейских странах. Важным следствием этого было то, что буржуазия имела и больше административного опыта, что, вероятно, придавало довольно большую стабильность управлению страной в девятнадцатом веке. Как и в других странах на континенте, в Нидерландах буржуазия только в незначительной части состояла из предпринимателей. И в Голландии мы видим растущее число чиновников и лиц свободной профессии. Кроме них было ещё много купцов и ещё довольно большая группу собственников-рантье. Мы имеем в виду людей, имевших достаточный семейный капитал, которым они распоряжались с большой осторожностью.

Для буржуазии всех европейских стран характерно, что в девятнадцатом веке она стремилась оказывать влияния на политику. Иногда это вызывалось стремлением к экономическому прогрессу. В таком случае на государство смотрели, как на институт, который мог бы (и должен бы) создать необходимые условия для экономического прогресса. Далее в этой главе мы остановимся на вере в прогресс, которая существовала в кругах буржуазии. Однако было бы неправильным объяснять растущую политическую активность буржуазии только потребностью в прогрессе. В кругах буржуазии существовали также сильные опасения в отношении слишком быстрых, по ее мнению, темпов перемен в обществе: взрывной рост городов вызывал внезапные и весьма явственные социальные проблемы. Экономические изменения содержали в себе угрозу традиционной экономической власти. Новые идеи о человеке и обществе открывали перспективу других общественных систем, которые считались весьма опасными. В результате многие в кругах буржуазии обращались за защитой к государству и видели в нем силу, которая была предназначена для противостояния переменам.

/ 7.2.3. Дворянство

Индустриализация, последовавший вслед за этим подрыв экономического могущества традиционных групп и растущая тяга буржуазии к политическому влиянию не могли не повлиять на положение аристократии. На первый взгляд, можно было бы ожидать, что в девятнадцатом веке дворянство быстро потеряет своё могущество. Во всяком случае аграрный сектор, основа экономического могущества дворянства, сравнительно быстро терял своё значение в сравнении с другими отраслями экономики.

350

Дворянству приходилось терпеть политический рост буржуазии и оно имело дело с парламентом, власть которого продолжала расти. Тем не менее в течение длительного времени дворянству все еще удавалось в значительной мере сохранять свою власть и влияние.

Экономическое положение дворянства не должно заслонять для нас всё остальное. До аграрного кризиса (после 1873 г.) почти повсюду в Европе сельское хозяйство процветало. Народонаселение росло и этот рост, в свою очередь, вёл к росту спроса и к высоким ценам на сельскохозяйственную продукцию. Расширение городов, строительство железных дорог, растущий спрос на землю для фабричной застройки и, конечно, высокие цены на сельскохозяйственную продукцию вызывали рост цен на землю. В абсолютном выражении прибыль от сельского хозяйства только увеличивалась. Там, где дворянство было в состоянии поставить сельскохозяйственное производство на коммерческую основу, как это было в Англии, его доходы даже увеличились.

В политическом отношении дворянство во всяком случае до конца века тоже оставалось очень важным фактором. Прочная позиция, создававшаяся веками, не исчезает так просто. Часто дворянство уже в силу традиции имело сильное представительство в тех институтах, которые в девятнадцатом веке сумели увеличить свое влияние, например, в парламенте. Также, или, скорее, именно в армии и дипломатии дворянству удавалось сохранять своё господствующее положение.

Большое значение имел моральный авторитет, который дворянство сумело сохранить в глазах многих европейцев. Уважение к дворянству оставалось большим и имитация дворянского образа жизни по-прежнему была для многих идеалом. Дворянство и само сознательно старалось в своём поведении увеличить дистанцию, отделявшую его от остальной части населения, и сохранить к себе традиционное уважение. Дворянство старалось во всех возможных областях подчёркивать собственную исключительность. Яркими выражениями этого было неприятие коммерческого мышления и образа действий, создание дворянских клубов, собственных школ и колледжей, недоступных или труднодоступных для людей, не входивших в этот круг.

Наглядные примеры тому мы находим в Англии. Здесь дворянство раньше, чем в других странах столкнулось с народившимся новым блоком, который образовывали финансовый мир и новые промышленники. Тем не менее и в Англии дворянство к 1880 году все ещё оставалось преобладающей социальной группой. Дворянство продолжало господствовать в парламенте. В палате лордов могли заседать только члены высшего дворянства, «пэры», и такое положение сохраняется и по сей день. Однако и в палате общин дворяне, в данном случае из низших слоев, ос-

351

тавались в большинстве. О всеобщем избирательном праве ещё не было и речи, так что ограниченную группу избирателей легко можно было контролировать. Кроме того избирательная система ещё не была приведена в соответствие с изменившимися демографическими отношениями. Так, представительство северных индустриальных районов было гораздо слабее по сравнению с сельской местностью. Печальной известностью пользовались гнилые местечки, избирательные округа, где почти не было жителей, и парламентское представительство от которых превращалось на деле в монополию одной дворянской фамилии. В результате еще в 1865 году три четверти парламентских мест в палате общин принадлежало представителям дворянства.

Однако постепенно в дворянской крепости появились первые трещины. Ещё в 1846 году новый блок предпринимателей одержал неоспоримую политическую победу, добившись отмены Хлебных Законов. К концу века позиция дворянства была подорвана ещё больше. В восьмидесятые годы девятнадцатого века члены советов и коллегий, пользовавшихся большим влиянием в местной администрации, были заменены выборными представителями. Это был подрыв могущества дворянства, которое до того момента производило назначения на эти посты. Увеличивалось политическое значение хорошо организованных партий и это затрудняло для дворянства оказание влияния при подборе кандидатов. И в экономическом отношении в конце века перед дворянством возникли проблемы. К 1900 году только около 9 процентов национального дохода в Англии поступало из сельского хозяйства. В 1914 году только 15 процентов всех членов палаты общин были благородного происхождения. Многие дворяне, которые по-прежнему хотели придерживаться своего традиционного и дорогостоящего образа жизни, были вынуждены переместить свою деятельность в промышленность, торговлю и банковское дело. Это означало сближение двух блоков: аристократов-аграриев и финансово-промышленной буржуазии. Аналогичное явление можно видеть и в другой области. Всё больше вновь назначаемых пэров, членов высшего дворянства, происходили из буржуазии. В период 1832-85 годов треть всех новых пэров происходила из буржуазии, после 1885 года их доля быстро увеличилась.

Несмотря на указанные выше изменения, английская аристократия и после 1880 года всё ещё продолжала задавать тон. Многие посты в армии, дипломатии и чиновничьем аппарате оставались монополией дворянства. Кроме того стиль жизни и статус дворянства вызывали у многих зависть и восхищение. Наверное, многие новые пэры рассматривали свой титул не как выражение победы над старым дворянством, а как исполнившуюся мечту. Многие аристократы по-прежнему вели такой образ

352

жизни, который казался специально предназначенным для того, чтобы импонировать другим и подчёркивать отличие от людей неблагородного происхождения. Наглядной, хотя может быть несколько карикатурной иллюстрацией может служить некролог, помещенный в 1900 году в газете «Тайме» по поводу кончины герцога Портлендского. В качестве важнейших жизненных вех герцога указывалось, что он за свою жизнь застрелил 142.858 фазанов, 97.579 куропаток, 56.460 тетеревов, 29.858 кроликов и 27.678 зайцев.

Во Франции революция имела для дворянства очень глубокие последствия. Многие дворяне потеряли свои земли и полуфеодальным порядкам, которые были так характерны для общественных отношений во французской деревне, безвозвратно пришел конец. После 1815 года, правда, снова была начата реставрация старого режима, но для многих дворян оказалось очень трудно вернуть себе свои прежние позиции. Из-за потери земли и капиталов многие были вынуждены искать работу на чиновных должностях, что до 1789 года никому не могло прийти в голову. После революции 1830 года политическое могущество дворянства оказалось сильно урезанным и Франция стала страной, где правила буржуазия, la France bourgeoise. Правда, и во Франции статус и образ жизни дворянства оставались для многих общественным идеалом.

В Германии влияние Французской революции и последовавшей за ней оккупации было велико. И здесь были отменены барщина и другие элементы традиционных общественных отношений, описанные в той части книги, где говорится о прединдус-триальном периоде. Наиболее глубокие изменения произошли в Пруссии. Здесь крестьяне в результате аграрной реформы 1807 года получили свободу. Правда, освободившиеся крестьяне должны были выплатить помещикам компенсацию за понесённые убытки. Тем не менее, эти перемены поставили многих юнкеров перед проблемой. Многие из них в конечном итоге оказались вынужденными продать свои земли. С 1807 по 1885 год 87 процентов всех земельных угодий в Пруссии перешли в другие руки. Новым крупным землевладельцам удавалось использовать землю более эффективно, чем это делали прежние владельцы, но это не означало, что они были представителями более либерально настроенных слоев. В поведении и образе жизни они не отличались от своих предшественников. Их стараниями модернизация немецкого общества, особенно после 1871 года, проходила на основе хорошо организованного сельского хозяйства, но при такой социальной структуре, в которой консервативная аристократия по-прежнему задавала тон в политическом и общественном отношениях.

353

В Нидерландах аристократия уже в пред-индустриальный период не играла сколько-нибудь значительной роли. Король Вильгельм I ещё пытался вдохнуть в дворянство новую жизнь, возведя в дворянство ряд старых регентских фамилий. Так наряду со старым дворянством, которое можно было встретить в первую очередь на востоке страны, возникло и новое дворянство. Пересмотр конституции в 1848 году окончательно положил конец иллюзиям о Нидерландах, где правили бы дворяне и дом Оранских. Влияние дворянства оказалось ограниченным местными рамками. В течение долгого времени, например, поразительно много бургомистров были выходцами из дворянских кругов. Как и в других странах, дворянство в Нидерландах ещё очень долго занимало важное место в дипломатии.

7.2.4. Другие социальные группы

Изменения в общественном положении буржуазии и дворянства очень важны. До 1880 года это были единственные группы, обладавшие в Западной Европе властью и влиянием. Социолог Бар-рингтон Мур в своей книге Социальное происхождение диктатуры и демократии, которая уже упоминалась во введении, писал, что взаимоотношения между буржуазией и дворянством оказали большое влияние на формы перехода к современному общежитию. Сильная буржуазия, наряду с существованием аграрной структуры, в которой уже на ранней стадии несвободные трудовые отношения уступили место отношениям, построенным на рыночной основе, является важным условием возникновения демократических политических структур в результате процесса модернизации. В этом смысле между четырьмя странами значительные различия существовали не только в конце прединдуст-риального периода, но и в конце девятнадцатого века. Нидерланды и Англия, страны с сильной буржуазией и свободным крестьянством, занимают совершенно иное положение, нежели Германия и Франция.

Конечно, дворянство и буржуазия были не единственными группами, которые в девятнадцатом веке столкнулись с переменами. Изменились условия жизни и других групп, в большинстве случаев эти перемены прямо или косвенно были связаны с индустриализацией и растущим значением государства. В предин-дустриальный период государство для большинства жителей Западной Европы находилось где-то далеко. Большинство людей были связаны только со своим прямым окружением. Важными были семейные связи, также как и положение, занимаемое в деревенской общине, в округе или в гильдии. Через систему патронажа или клиентуры многие поддерживали связь с представителями элиты, от которых можно было ожидать поддержки в

354

случае проблем или конфликтов и к услугам которым, с другой стороны, тоже надо было быть готовым, когда это потребуется. Чувства лояльности и привязанности носили в основном личный характер и передавались от поколения к поколению. Большинство важных решений принималось общиной.

Такое положение во многих регионах стало меняться уже в пред-индустриальный период, а в девятнадцатом веке это процесс ещё ускорился. Высокие требования, которые быстрый рост народонаселения предъявлял сельскому хозяйству, означали не только, что надо было работать с большей отдачей и упорством, но и что крестьяне в большей степени зависели теперь от рынка и денег, которые они могли получить за свою продукцию. Из-за такого развития крестьяне всё больше становились конкурентами друг для друга. Нельзя сказать, что общинное чувство у крестьян сразу же исчезло. Многочисленные попытки совместно решать проблемы с помощью кооперации свидетельствуют о существовании все ещё сильного общинного сознания. Однако всё чаще крестьяне сами принимали решения и на первом плане для них стояли собственные, а не общественные интересы.

Менялось и существование ремесленников. Вначале казалось, что они извлекают пользу из индустриализации. Спрос на их продукцию во многих случаях увеличивался, поскольку многие виды продукции ещё нельзя было производить с помощью машин. Это вело к росту производства и во многих случаях в конце-концов по прошествии времени к механизации и возникновению новых предприятий. И здесь старая система производства, направленная на взаимное разделение рынка и договорённость о ценах, стала исчезать и уступила место системе, при которой всё больше росла взаимная конкуренция.

Урбанизация также в значительной мере способствовала вытеснению традиционных общинных связей. Большинство новых жителей в городах происходили из деревни, где еще существовала традиционная система социальной защиты. По прибытии в город они сталкивались с совершенно иной средой обитания, где их уже больше не могла защитить небольшая по размерам местная община. Традиционные нормы и ценности тоже больше не воспринимались городскими жителями как нечто само собой разумеющееся. К каким проблемам это могло привести, видно на примере положения, в котором оказывались многие молодые девушки. Приехав из деревни в город, многие из них вступали в половую связь с мужчиной, поверив данному им обещанию жениться. Однако забеременев, они понимали, как мало стоило такое обещание и что к выполнению такого обещания его не мог вынудить никакой деревенский сход и никакие родственники.

Положение семьи менялось и по другим причинам. В пред-индустриальном обществе у членов семьи был общий доход и

355

были общие задачи. В девятнадцатом веке семейный доход всё больше превращается в сумму заработных плат. Взаимная зависимость стала от этого меньше, собственный доход обеспечивал многим людям в гораздо более раннем возрасте, чем это было в прединдустриальный период, известную степень социальной независимости и, тем самым, возможность к осуществлению личных интересов.

Отдельного внимания заслуживают промышленные рабочие. Индустриализация создала новый вид трудовой деятельности. Всё более значительные группы людей, не сразу и не без переходных трудностей, меняли свою стиль работы. Продолжительность рабочего времени увеличилась, а самое главное = работать стали регулярно. Рабочие уже больше не могли ссылаться на то, что «понедельник = тяжёлый день» и прекращать работу, как только они достаточно заработали. Продолжительность рабочего времени стал определять расчёт предпринимателя на получение прибыли, а не продолжительность светового дня или объем работы, которую предстояло выполнить. В девятнадцатом веке для многих важным и тревожным было то обстоятельство, что промышленные рабочие сосредоточивались в новых промышленных городах и в новых рабочих кварталах старых городов. Появление нового рабочего класса и связанные с этим проблемы нельзя рассматривать отдельно от ускоренной урбанизации, столь характерной для девятнадцатого века. Рабочий класс в Европе после 1850 года, и ещё больше после 1880, стал превращаться в социальную группу, с которой приходилось считаться. Основы такого развития и его идеологическая база были заложены ещё раньше.

7.2.5. Идеология

Когда меняется образ жизни многих людей и их положение в обществе, очевидно, что меняются и их взгляды. Поэтому девятнадцатый век был временем, когда возникали новые идеологии, рассматривавшие в новом свете взаимоотношения между гражданином и государством и взаимные связи между людьми.

7.2.5.1. Вера в прогресс и либерализм

Ещё в семнадцатом и восемнадцатом веке философы задумывались над взаимоотношениями между государством и его подданным. Власть государства и короля уже не считалась чем-то самим собой разумеющимся и данным от Бога, а рассматривалась как результат договорённостей, сделанных в своё время, чтобы обеспечить нормальный ход общественного развития. Поскольку власть основывалась на договорённостях, некоторые заключали, что должна существовать возможность в любой момент пересмотреть

356

эти договорённости. Государство рассматривалось как институт, который должен действовать таким образом, чтобы максимально гарантировать счастье своим подданным. С этой целью осуществление власти должно было быть организовано по иному и должен был существовать принцип взаимозависимости и взаимоограничения трёх властей. По этой причине француз Монтескье (Montesquieu) (1689-1715) выдвинул идею политической триады (trias politica). Монтескье различал три вида власти: исполнительную, законодательную и судебную. Эти три вида власти должны были функционировать независимо друг от друга и одновременно контролировать друг друга.

Руссо (Rousseau) (1712-78) считал, что существование государства необходимо, но при этом в своей политике оно всегда должно исходить из воли народа. У него мы находим мысль, что народ, в конечном счёте, суверенен. Люди в обществе равны между собой, но одновременно с этим каждая личность должна подчиняться воле большинства. Фактически эти взгляды были сочетанием радикальной демократии и идей подавления личности, которые в девятнадцатом и двадцатом веке играли большую роль в тоталитарных идеологиях.

С Войной за независимость в Америке и Французской революцией научные споры о государстве и личности в конце восемнадцатого века сразу же приобрели большое общественное звучание. В Соединённых Штатах политическая триада Монтескье стала основанием для новой формы государственности. После Французской революции суверенитет народа стал чем-то большим, нежели только философским понятием.

Многих воодушевляла и вера в прогресс. Научный и технический прогресс должен был открыть перед человеком мир. Естественные науки должны были разгадать тайны природы и бытия. Общественные науки должны были открыть законы, по которым функционирует общество. Таким образом, стало бы возможным создать совершенное общество. Наглядный пример такого мышления мы находим у француза Огюста Конта (Auguste Comte) (1798-1857); он считал, что человек должен пройти ряд стадий, прежде чем он в стадии позитивизма окажется в состоянии создать идеальное общество. Идеи Конта были развиты Сен Симоном (Saint-Simon), который отводил в новом обществе важную роль технократии.

Идеи равенства каждой личности, подчинённость государства гражданам в сочетании с верой в прогресс составляли основные составные элементы либерализма. Однако наиболее важные идеи либерализма пришли из Англии и были основаны на новых представлениях о связи между государством и экономикой.

Основателями экономического либерализма были Адам Смит (Adam Smith) (1723-90) и Давид Рикардо (David Rikardo)

357

(1772-1823). В учении Смита центральными являлись два момента: разделение труда и рыночный механизм. Благодаря разделению труда возможен быстрый рост производство. Сам Смит так описывал этот процесс: «Десять человек, совершая каждый по две операции, могут изготовить двенадцать фунтов булавок в день; если каждый будет совершать все операции, то они смогут сделать, наверное, десять-двенадцать булавок в день». Если предприниматель аккумулирует полученный им капитал, то есть вложит его в новые машины, то разделение труда, а вместе с ним и производительность смогут возрасти ещё больше. Таким образом, по Смиту предприниматель не только увеличивает собственное благосостояние, но и благосостояние всего населения. Рыночный механизм регулирует заработную плату и цены, а также цену и качество продукции. Тот, кто производит плохую продукцию, будет вытеснен предпринимателем, производящим хорошую продукцию. Когда какого-то продукта производится слишком много, цены снижаются. Тогда капитал вкладывается в производство других продуктов, а именно в таких, которые производятся в малых количествах и цены на которые, таким образом, высоки. В результате возникает новое равновесие. Многие предприниматели использовали идеи Смита, чтобы отклонить любое вмешательство со стороны государства, а тем более вмешательство, имеющее целью улучшить положение рабочих.

Идеи Смита разработал Рикардо. В соответствии с его учением заработная плата рабочего не может подниматься выше той суммы, которая необходима для жизненного обеспечения этого рабочего и его семьи. Если заработная плата всё же будет выше, то это будет происходить за счёт прибыли предпринимателя, то есть за счёт тех возможностей, которые имеются у предпринимателя для накопления капитала; другими словами, слишком высокая заработная плата идёт в ущерб всеобщему благосостоянию.

В этой либеральной идеологии предприниматели нашли идеальное определение их собственного положения. Предприниматели представляли интересы всего общества; только благодаря им могло расти всеобщее благосостояние. Предпринимателей нельзя было обвинять в таком неприятном факте, как низкая заработная плата рабочих и их плохие условия жизни, этого вообще нельзя было избежать. Бережливость, низкая заработная плата и продолжительный рабочий день уже не оправдывались религией, а возводились до уровня всеобщей общественной добродетели.

Автономии и возможностям максимального развития личности придавалось большое значение. В случае реализации этих идей общество должно было стать справедливым обществом. Тогда тяжелое положение аутсайдеров можно было бы объяснить отсутствием у них настойчивости или способностей, а успех преуспевших членов общества становился бы вознаграждением за ста-

358

рание и дальновидность. Сам предприниматель служил наглядным примером, показывающим, что успех в обществе возможен и доступен каждому.

7.2.5.2. Национализм

Либерализм внёс важный вклад в открытие понятия нации. Либералы были заинтересованы в существовании сильного национального государства. Это кажется противоречащим ранее отмеченным принципам либеральной политики. Но эти принципы подразумевали лишь то, что вмешательство государства было нежелательным. Однако либералы хотели, чтобы государство их поддерживало, например, в вопросах имущественных прав, а также и в других вопросах. Сильное национальное государство могло, в случае необходимости с применением силы, проводить благоприятную для предпринимателей торговую политику. Внутри страны та же самая власть была важна, как стимулятор развития хорошей инфраструктуры.

Политика правительства приобретала для европейских граждан всё большее значение. Для них государство уже давно не было находящимся где-то далеко институтом, предназначенным для защиты личных или династических интересов королей. Если в прединдустриальный период лояльность по отношению к государству прежде всего означала лояльность по отношению к определённым личностям, то в девятнадцатом веке у буржуазии возникло чувство связи с абстрактным понятием: с нацией.

В развитии нации и возникновении национальной культуры большую роль сыграло образование. Если мы вспомним, что подавляющая часть французского населения до 1870 года говорила не по-французски, а по-баскски, бретонски, немецки, итальянски или на разных диалектах, которых никто не понимал вне пределов их распространения, мы, может быть, в какой-то степени сможем понять, как далеко ещё находилась Франция от национального государства с собственной национальной культурой. В других странах положение часто было не намного лучше. Однако в конце девятнадцатого века французский министр образования мог похвалиться тем, что повсюду в стране в один и тот же момент в школах давался один и тот же урок, естественно, на французском языке. Общий язык вызывает осознание единства и общности. Преподавание истории учит, что чувство общности имеет вековые корни. В важные моменты, например, когда началась Первая мировая война, выяснилось, насколько прочной стала эта общность.

Национализм, о котором мы говорили до сих пор, это = национализм, насаждаемый сверху. Граждане начинали чувствовать свою связь с государством и государство старалось, в первую

359

очередь, с помощью системы образования, пробудить в людях сознание этой взаимосвязанности. Однако возник и национализм другого рода, который мы, может быть, могли бы назвать национализмом, появившимся снизу.

По традиции люди чувствовали связь со своим непосредственным окружением, с семьёй, с деревенской общиной, с гильдией. По мере того, как эти связи ослаблялись, возникала потребность в какой-то другой взаимосвязи. Для многих ориентиром стало не непосредственное окружение, а народ. На основе не поддающегося определению чувства взаимосвязи выросло сознание принадлежности к народу и на этом основании права существования в качестве независимого государства. Основой для такой принадлежности в ряде случаев был общий язык, но язык не был единственным фактором. Внутренняя связь народа для многих была связана со сходным отношением к жизни или с общим источником творчества, вытекающего из местности, где родился и вырос человек. Считалось, что душа и характер человека формируются под воздействием физического окружения; так возникает общность; людям из других мест не дано быть её составной частью.

В рассматриваемых нами странах мы встречаем наиболее ярко выраженную форму такого национализма в Германии. В значительной мере это объясняется тем фактом, что изначально Германия не была единым государством и приходилось искать аргументы, обосновывающие возникновение такого национального государства.

Здесь развился комплекс идей, в котором сочетались преклонение перед германским прошлым, романтические чувства к горам, рекам и лесам отечества, неприятие современных, индустриальных и городских элементов и ненависть в отношении чужаков (евреев). Наглядный пример мышления такого рода мы находим в трудах Р.Х.Риля (R.H.Riehl) 1823-97). В своей книге «Страна и люди» (Land und Leute) он противопоставлял чистоту человека, который каждый день вступает в контакт с землёй и природой, испорченности и вырождению города, места, где человек потерял всякую связь со своими корнями и вместе с ней свою жизненную силу. С его точки зрения, жить можно только в обществе, построенном по правилам природы. Конкретно это означало, что подобно тому, как в природе имеются леса, реки и поля, человеческое общество тоже должно быть разделено на различные сословия, неравные между собой, но вместе находящиеся в неразрывной гармонии. В таком обществе уже не будет места евреям, в глазах Риля, кочевому народу без природных корней и в силу этого не имеющему своего характера. Поэтому-то они чувствуют себя как дома в городах, где существовала угроза того, что они возглавят городской пролетариат, тоже не имеющий корней.

360

Такой ход мыслей можно во многих отношениях назвать реакционным, но в нём можно обнаружить и элемент социального протеста. Питательной средой для таких воззрений были страх перед новым способам производства, перед концентрацией человеческих масс в городах и перед новыми идеями.

7.2.5.3. Радикализм

Во Франции протест носил более выраженный социальный характер. Под влиянием таких мыслителей, как Фурье (Fourier) (1772-1837), Туснель (Toussenel) (1803-85) и Прудон (Proudhon) (1809-62) развился комплекс воззрений, в котором идеи народного духа сочетались с ярко выраженным анти-капитализмом. В своей книге «Евреи, короли эпохи» (Les juifs, rois de 1'epoque, 1846) Туснель восхвалял сельскую жизнь и начисто отвергал жизнь в городе. Современное городское существование в его глазах основывалось на торговле и банковском деле, которые он полностью отождествлял с еврейством. Фурье тоже усиленно подчёркивал вредные последствия торговли ценными бумагами и спекуляции, где евреи играли первую скрипку. Он выступал за такую Францию, где крестьянин и ремесленник снова могли бы занять центральное место. То же самое делал и Прудон, ныне, пожалуй, самый известный из трёх. Прудон видел в капитализме источник всех зол. С его точки зрения, владельцы капитала был непроизводительны; ведь капитал они приобретали тем, что заставляли работать других. Положение населения Франции можно было поправить только там, где можно было бы положить конец паразитирующему капитализму. Для Прудона тоже это означало на практике изгнание евреев из Франции.

Народное мышление в Германии и радикальное мышление во Франции были направлены на мелкую буржуазию, ремесленников и крестьян: людей, занятых в таком производстве, для которого при более современных индустриальных отношениях оставалось всё меньше места. Во Франции радикальные идеи сыграли важную роль в 1848 году и во время восстания коммунаров в 1871 году в Париже. В Германии идеи, стоявшие за «народным мышлением», были получили развитие ещё до 1880 года. Эти настроения в более поздние годы приобрели особое политическое значение.

7.2.5.4. Социальный протест

В девятнадцатом веке изменения в обществе способствовали развитию новых идеологий, но наряду с этим они повели к проявлениям недовольства, которые иногда имели идеологическую окраску. Зачинщиками были в первую очередь ремесленники. В

361

Англии в начале девятнадцатого века первым явным проявлением социального протеста ремесленников явилось движение луддитов. Луддиты были, по-видимому, ремесленниками, главным образом, прядильщиками и ткачами, которые захватывали мастерские и фабрики и ломали находившиеся там машины. Движение луддитов не было общенациональным социальным движением, но на местном уровне у них кое-где имелись прочные организации, против которых власти были вынуждены действовать весьма жестко.

Зато чартизм перерос в тридцатые и сороковые годы в общенациональное движение. В отличие от луддитов для чартистов было важно добиться осуществления явно политических требований: всеобщего избирательного права, тайного голосования, реорганизации избирательных округов и платы членам парламента, чтобы в парламенте могли заседать и менее богатые люди. Внутри самого чартизма ремесленники тоже играли важную роль, но, как представляется, к чартизму имели отношение и промышленные рабочие.

Как движение луддитов, так и чартизм всегда пользовались повышенным вниманием историков. Однако более характерным и вероятно и более важным было появление организаций самопомощи. Ещё в восемнадцатом веке в Англии существовали местные объединения кустарей, которые пытались с помощью единых действий добиться улучшения условий труда. В 1799 году эти организации были запрещены Законом об Объединениях (Combination Act). Когда этот закон в 1824 году был отменён, это явилось сигналом к созданию в больших количествах местных организаций самопомощи, в основном ремесленников. Целью этих организаций было оказание взаимной помощи посредством финансовой поддержки в случае болезни или смерти, создание собственной кредитной системы и иногда обучение своему ремеслу.

В Германии ремесленники также вели себя беспокойно. В 1848 году они требовали восстановления гильдий. Вначале это требование имело некоторый успех = во Франкфурте возник даже свой парламент ремесленников, но по прошествии непродолжительного времени гильдии оказались нежизнеспособными.

Ещё во время Французской революции ремесленники, особенно в Париже, стали играли активную роль. В девятнадцатом веке их выступления случались регулярно. Как в 1830 и 1848 годах, так и во время восстания коммунаров в 1871 году вклад ремесленников был большим. В 1848 году в течение непродолжительного времени даже предпринимались эксперименты с кооперативными социальными мастерскими, что было своего рода жестом в сторону ремесленников.

Наконец, в Голландии ремесленники не так часто выходили на улицы. Правда, и в Голландии именно ремесленники со сво-

362

ими организациями самопомощи первыми дали толчок к появлению профсоюзов.

7.2.5.5. Социализм

Важные элементы из идеологии возникшего позднее рабочего движения были ещё до 1880 года сформулированы Карлом Марксом (Karl Marx) (1818-83) и Фридрихом Энгельсом (Friedrich Engels) (1820-95). Вместе с марксизмом рабочее движение получило в своё распоряжение идеологию, которая, казалось, неопровержимо предсказывала появление идеального общества. Тем самым, рабочее движение получило важное пропагандистское оружие в борьбе за влияние на сознание рабочих. Именно «уверенность» в окончательной победе, видимо, придавала столь большую притягательную силу социализму в конце девятнадцатого и в начале двадцатого века.

Как Маркс и Энгельс могли доказать неизбежность наступления социализма? Движущей силой общественных перемен, в их глазах, была борьба между теми, кто имел средства производства, и теми, кто их не имел и, таким образом, был вынужден идти на работу к первой группе. Столкновение между этими двумя группами рано или поздно должно было стать неизбежным: речь шла о классовой борьбе. Если в период до Промышленной революции имущие классы, благодаря «феодальной» системе, могли использовать труд и им за это ещё не нужно было платить заработную в денежном выражении, то в промышленную эпоху заработная плата стала выплачиваться деньгами. Маркс следовал за классическим экономистом Давидом Рикардо (1771-1823) и его трудовой теории стоимости, которая гласила, что заработная плата рабочего никогда не должна превышать тот минимум, который был ему нужен для воспроизводства собственной рабочей силы. То есть рабочий зарабатывает ровно столько, сколько ему нужно для обеспечения существования его самого и его семьи, чтобы он каждый день физически был в состоянии выполнять работу. Представим себе, что рабочий должен работать пять часов в день, чтобы произвести достаточно продукции, которая для предпринимателя окупила бы выплачиваемую рабочему заработную плату. В этом случае предприниматель заставит рабочего дополнительно работать ещё несколько часов. Продукцию, произведённую за дополнительное время, предприниматель присваивает себе. Прибыль предпринимателя получается за счёт продукции, которую рабочий производит в дополнительное время. К этому сводится учение о прибавочной стоимости, из которого следует, что предприниматель может получить прибыль только от труда. Однако удачливый предприниматель не может удовлетвориться тем, что спокойно кладёт прибавочную стоимость в

363

карман. Конкуренция и технический прогресс заставляют его накапливать капитал, то есть часть своей прибыли он должен будет вкладывать в новые машины. Это факт имеет два важных последствия. Во-первых, уменьшается число предприятий, потому что всё больше предпринимателей не выдерживают конкуренции. Происходит концентрация производства. Второе последствие состоит в том, что прибыли, которые предприниматель извлекает из труда, оказываются под давлением. Этот процесс нельзя остановить, потому что предприниматель должен инвестировать, иначе его предприятие устареет и сам он обанкротится.

Из-за этого в обществе всё больше нарастает напряженность между небольшой группой капиталистов и всё растущей группой пролетариев. Маркс назвал эту фазу обнищанием (Verelendung). Кризисы всё быстрее следуют один за другим. В конце-концов капитализм из-за этого прекратит существование и пролетариат в последней великой революции захватит власть. После революции пролетариат экспроприирует все средства производства и они достанутся всему обществу. Тем самым, будет создана возможность строительства идеального общежития, в котором не будет неравенства.

Важно знать и понимать эти основные моменты марксизма, потому что эта идеология в течение ста с лишним лет направляла политические движения в Европе и за её пределами.

7.2.6. Образование

Одна из причин растущего значения идеологии заключается в том, что всё больше людей могло знакомиться с новыми идеями, благодаря развитию образования и его большей доступности.

В девятнадцатом веке всё больше людей и институтов осознавали значение хорошего образования. И здесь в начальный период важную роль играла буржуазия. Хорошее образование было для многих следствием стремления к равенству. Общество равноценных граждан должно было быть обществом, в котором граждане воспитаны в добром гражданском духе. Это значит, что граждане должны были получить образование для того, чтобы понимать правила и законы, по которым организовано общество. Знание = это сила; власти дворянства, основанной на преемственности и традициях, либеральная буржуазия противопоставляла власть, основанную на знании. В первую очередь предприниматели отдавали себе отчёт в большой практической важности образования. С ростом предприятий увеличивался и спрос на технически образованный персонал. Многие, в том числе Адам Смит, рассматривали технический прогресс в качестве основы для дальнейшего продвижения вперёд. Таким образом, хорошее техническое образование для многих становилось важным делом. По-

364

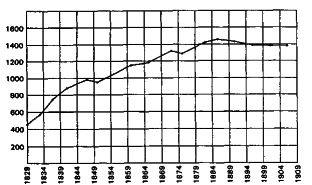

На графике виден рост числа учащихся начальных школ на 10.000 жителей. В период с 1829 по 1906 год наблюдается постоянный рост этого показателя до середины восьмидесятых годов девятнадцатого века.

Рис. 7.1. Число учащихся на 10.000 жителей во Франции, 1829-1906 Источник: Анналы (Annales E.S.C. 1984) 117.

зднее в том же веке возрастала и потребность в административном персонале, который не только мог бы читать и писать, но и был бы в состоянии вести делопроизводство и владел бы иностранными языками.

Важность хорошего образования понимали не только либералы и предприниматели. Ещё во времена Французской революции якобинцы, которых никак нельзя назвать либеральными предпринимателями, провозгласили лозунг доступности хорошего образования для всех. Образование должно было быть обязательным для всех, бесплатным и свободным от вмешательства со стороны церкви.

Образование было важным и для церкви. По традиции церкви принадлежали важные функции в организации образования. В главе 4 мы уже видели, что, например, реформация в некоторых частях Европы оказала положительное влияние на рост числа грамотных. Однако в девятнадцатом веке стало ясно, что мотивы либеральных граждан и церкви к стимулированию образования очень сильно разнились между собой. Во многих странах развитию образования, в первую очередь начального, сильно мешала борьба между церковью, с одной стороны, и теми, кто не хотел образования на религиозной основе, с другой. В Англии Закон об Образовании (Education Act) от 1870 года представлял собой компромисс между интересами этих сторон. В Голландии борьба

365

/. j. iiepuoo с юаи oo второй мировой воины jdj

в области образования долгое время была одним из важнейших моментов политической борьбы.

Развитие образования играло большую роль в разных областях. В девятнадцатом веке экономический рост шел рука об руку с техническим обновлением. Хорошее техническое образование было при этом очень важным. Не случайно именно в Германии, где техническое образование уже давно было хорошо организовано, техническое обновление в конце века сыграло такую большую роль в процессе индустриализации. Другим следствием было то, что один из важнейших либеральных идеалов = увеличение возможности социальной мобильности для всего населения = стал близок к своему осуществлению. Росло значение таких новых групп, как «белые воротнички», техники и люди свободных профессий. В девятнадцатом веке эти группы ещё не составляли большинства населения, но численно они продолжали расти и их общественное положение стало определяться увеличившимися возможностями получения образования.

7.3. Период с 1880 года до Второй мировой войны

После 1880 года влияние государства увеличилось ещё больше по сравнению с предшествовавшим периодом. Новым было то, что уже не буржуазия была основной движущей силой общественного развития. Возросла роль новой социальной группу, мы имеем в виду рабочий класс, который переживал медленную эмансипацию. Конечно, буржуазия не исчезла, и во всех четырёх странах мы ясно видим влияние этой группы вплоть до Второй мировой войны. С конца девятнадцатого века общество в Западной Европе стало развиваться в направлении «общества массового потребления». То есть там появились большие социальные группы с одинаковым образом жизни и потребления. Эти группы отличались уровнем доходов выше минимального, проживанием в урбанизированных районах и большей причастностью к процессу принятия политических решений, благодаря дальнейшему расширению избирательного права. Но сначала эти большие группы, в особенности рабочие, должны были завоевать своё место под солнцем. Эмансипацию рабочих как социальной группы мы можем рассматривать как переходную стадию от общества, в котором господствовала буржуазия, к обществу, социальная база которого стала значительно шире и охватывала широкие средние слои населения. Это общество массового потребления достигло своего расцвета после Второй мировой войны. Отдельные проявления общества массового потребления мы можем найти ещё до Второй мировой войны, но тем не менее 1945 год можно считать годом водораздела.

366

7.17. Государство

Как изменились роль и значение государства в период с 1880 года до Второй мировой войны? В третьем периоде = начиная со Второй мировой войны и до наших дней = в структуре, которую мы называем «государством всеобщего благосостояния», очень явственно заметно присутствие власти. Нужно подчеркнуть, что хотя Вторая мировая война и является определённой вехой, государство всеобщего благосостояния не упало с неба в 1945 году. То есть роль государства увеличивалась и в период с 1880 по 1945 год. В этом разделе мы вкратце рассмотрим эти процессы.

В начале девятнадцатого века государство избавилось от норм и институтов, которые считались унаследованными от прежнего режима и определялись как меркантилистские. Господствующее учение о роли государства нашло своё отражение в идеологии свободной торговли (laisser faire) или либерализма. В Англии, Нидерландах и Франции в разное время к власти пришла буржуазия и либерализм стал господствующей идеологией. Однако до второй половины девятнадцатого века ещё преобладал авторитарно-консервативный образ правления.

Во Франции начиная с правления Наполеона и до падения Второй империи в 1870 году, за исключением непродолжительного периода 1848-51 годов, существовало централизованное, авторитарное государство. В Нидерландах и Англии буржуазия

367

достигла господствующего, положения только во второй половине девятнадцатого века.

В большинстве германских государств авторитарный режим, который был восстановлен в Германской империи под руководством Меттерниха (Metternich) во время Венского конгресса (1815), сумел продержаться и в бурный революционный 1848 год. Буржуазные силы = предприниматели, образованные граждане и чиновники = мирились с этой авторитарной системой. Рост Пруссии в шестидесятые годы и окончательно объединение Германии в 1871 году под эгидой Пруссии направлялись сверху, то есть осуществлялись политико-военным путём. Поэтому до Первой мировой войны буржуазия продолжала играть подчинённую роль. Веймарская республика (1918-33) представляла собой попытку воплотить в действительность «буржуазное» общество, но эта попытка окончилась неудачно и привела к установлению тоталитарного режима Адольфа Гитлера (Adolf Hitler) (1933-45).

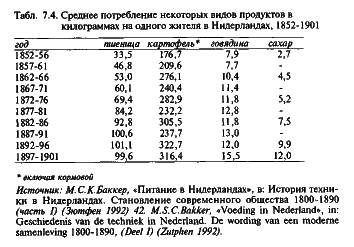

Всем четырём странам в конце девятнадцатого века пришлось столкнуться с социальным вопросом. Этим понятием обозначается целый комплекс проблем, вызванных индустриализацией и урбанизацией, негативные последствия которых особенно явственно проявились в последние десятилетия девятнадцатого века. В предыдущей главе уже рассматривалась дискуссия между оптимистами и пессимистами. Пессимисты указывали на негативные последствия индустриализации, а оптимисты подчёркивали её позитивные стороны. В ходе дискуссии выяснилось, что во всяком случае с середины девятнадцатого века уровень жизни широких слоев населения повысился. В таблице 7.4 даётся средние нормы потребления некоторых продуктов питания в Нидерландах в период с 1852 года до начала двадцатого века. Из этих цифр ясно видно, что потребление пшеницы утроилось, потребление картофеля и мяса удвоилось, а потребление сахара увеличилось даже более чем в четыре раза. Эти данные не дают возможности проследить различия в характере ппотребления различных общественных классов, но можно предположить, что улучшилось положение всего населения Нидерландов. Несомненно, низшие классы пользовались плодами прогресса в меньшей мере. Потребление значительного количества продовольствия на душу населения указывает на рост жизненного уровня; развитие Нидерландов можно считать показательным и для трёх других стран.

Дискуссию конца девятнадцатого века, посвященную социальному вопросу, следует рассматривать в свете развития всех четырёх стран. Это развитие означало, что промышленность становилась крупномасштабной, а использование неквалифицированного или полуквалифицированного труда все сокращалось. Кроме того национальные экономики находились под влиянием международной конъюнктуры и неквалифицированные или полу-

368

квалифицированные рабочие в первую очередь становились жертвами её неблагоприятного развития. Отрицательные последствия ниспадающей конъюнктуры выражались в росте числа рабочих, которые став безработными, вели в трущобных районах нищенскую жизнь, часто сопровождавшуюся пьянством. Рабочее движение, в котором вначале важнейшую роль играли ремесленники и квалифицированные рабочие = рабочая аристократия = после 1880 года тоже не оставляло без внимания неквалифицированных рабочих. В частности благодаря этому возник повышенный интерес к плохим социальным условиям, которые принимали близко к сердцу буржуазия, правительство и лидеры рабочего движения. Решения этих социальных проблем прежде всего искала городская буржуазия. Позднее тем же занялись центральное или общенациональное правительство ряде случаев под давлением со стороны организованного рабочего движения.

В таблице 7.5 указаны годы введения ряда элементов социального обеспечения. Германская империя была первой в деле страхования от несчастных случаев, по болезни и по старости. Нидерланды по ряду показателей замыкали список.

Рабочее движение тоже имело ярко выраженные моралистские черты, в частности оно пыталось бороться с пьянством.

369

Табл. 7.5. Введение социального страхования

| страна |

°т "uyfa™ |

<w* no болезни |

по старости |

против безработицы |

| Германия Франция Голландия Соед. Королевство |

1884 1898* 1901 1897 |

1883 1898*, 1930 1930 1911 |

1889 1895*, 1910 1913*, 1947 1908** |

1927 1967 1949 1911 |

** обязательное страхование всех граждан

Источник: Герхард А.Риттер, Социальное государство, возникновение и развитие в международном сравнении (Мюнхен 1991, 2-е издание) 89; Gerhard A.Ritter, Der Sozialstaat, Entstehung und Entwicklung im internationalen Vergleich (Munchen 1991-2). В.Ультее, В.Артс и Г.Флап, Социология, вопросы, высказывания, заключения (Гронинген 1992) 277. W.Ultee, W.Arts, H.FIap, Sociologie, vragen, uitspraken, bevindingen (Groningen 1992).

Иногда внешняя политика раскрывала властям глаза на неудовлетворительность социального положения. Для пояснения скажем следующее: в конце девятнадцатого века все четыре страны стремились создать колониальную империю. Экономические соображения играли здесь, конечно, важную роль, хотя речь шла и о чистой политике. Эта экспансия известна под названием «современного империализма» (примерно начиная с 1880 по 1914 год), в области внешней политики этот экспансионизм иногда вызывал волны национализма. В качестве иллюстрации усилий, которые предпринимали западно-европейские страны, можно напомнить, что к 1880 году была колонизована только одна десятая часть Африки, тогда как незадолго перед Первой мировой войной только одна десятая часть этого континента не превратилась еще в колонию. Африку прибрали к рукам, главным образом две страны, Франция и Англия. В Англии в связи с этими шагами на внешнеполитической арене на свет выступили и явления иного порядка: так, когда современный империализм и принявшая для англичан неблагоприятный оборот война против буров в Южной Африке потребовали большого количества рекрутов для армии, стало ясным, что массы питались плохо и находились в плохом физическом состоянии. Многие были признаны негодными к военной службе из-за физических недостатков. Питательной средой для общенационального возмущения по этому поводу были, с одной стороны, национализм, а с другой = ужас перед тем плачевным состоянием, в котором находились массы населения. Так внешняя политика подтолкнула к решению социальных проблем.

370

В то время, как в целом уровень жизни в западно-европейских странах значительно вырос, кризис, поразивший мир в 1929 году, привёл к заметному ухудшению положения, особенно тех, кто стал безработным. У тех, кто сохранили работу и доходы, положение несколько улучшилось, потому что снизились цены. Те жё~ кто не имел работы в течение длительного времени, напротив, оказались в безвыходном положении и подвергались ряду унизительных мер, чтобы получить совершенно нищенское пособие. В Голландии примером этого был велосипедный номерок для безработных. Все могли видеть, что такой человек «пользовался общественным вспомоществованием». В Англии принятие Закона о Средствах (Means Act) позволило чиновникам устраивать обыски в домах безработных и наводить справки о тратах семьи, получавшей пособие. В январе 1932 года действие этого закона распространялось на миллион безработных и особо унизительным его применение было для квалифицированных рабочих. Такое положение в частности привело к тому, что после Второй мировой войны созрели настроения в пользу иного подхода к подобным проблемам. В результате этого подхода появилось государство всеобщего благосостояния.

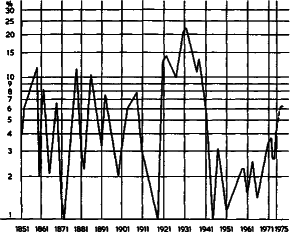

Рис. 7.2. Безработица в Великобритании 1851-1974

Источник: Франсуа Бедарида, Социальная история Англии 1851-1975 (Лондон 1979) 255. Francois Bedarida, A Social History of England (London 1979).

371

7.3.1.1. Англия

Как английские власти оказывали влияние на ситуацию? На протяжении девятнадцатого века в области социального обеспечения уже были приняты некоторые меры. Мы это уже вицели выше. В начале двадцатого века большую активность в деле введения социальных законов и мер развернуло либеральное правительство Ллойд Джорджа (Lloyd George). Чем это объяснить? Конечно, определённую роль сыграло давление снизу, то есть со стороны рабочего класса, который всё больше прогрессировал в организационном отношении. Кроме того, «буржуазные», либеральные правительства хотели таким образом привлечь на свою сторону избирателей. В 1908 году был принят Закон о пенсиях по старости (Old Age Pensions Act) и кроме того лица старше 70 лет получили право на пособие. В 1911 году последовали меры на случай безработицы.

Две новых меры касались минимального уровня заработной платы и введения прогрессивного налогообложения. Закон о комиссиях по вопросам заработной платы (Trade Board Act) от 1909 года мы можем рассматривать в качестве точки отсчёта в законодательстве, которым регулировался минимальный уровень заработной платы. Первая мировая война принесла с собой для Англии большие изменения. Ещё во время войны были разработаны, например, планы по улучшению жилищных условий. Была составлена обширная программа под названием Дома для наших героев (Homes for our Heroes). Правительство хотело обеспечить хорошим жильём миллионы солдат, возвращавшихся с войны. Такая политика возникла не без влияния страха перед ситуацией, подобной той, что имела место в России. Помимо заботы о жилищном строительстве основными моментами деятельности «правительства восстановления» во главе с Ллойд Джорджем в 1917 году были здравоохранение, образование и меры против безработицы. Выполнение Закона о Безработице (Unemployment Act) от 1920 года, призванного значительно улучшить положение, было однако затруднено значительным ростом числа безработных во время кризиса тридцатых годов (см. график 7.2).

7.3.1.2. Франция

Во Франции вмешательству государства в пользу рабочих препятствовали парламентские представители буржуазии и крестьянства. В этих группах слабое общественное сознание сочеталось с сильными собственническими настроениями. Тем не менее мы видим постепенное наступление перемен к лучшему. В 1884 году закон разрешил существование профсоюзов, в 1900 году для женщин и детей был введён десятичасовой рабочий день, а в

372

1909 году воскресенье стало обязательным выходным днём. В 1910 году было введение необязательное социальное страхование. Как ни странно, планы по борьбе с социальными проблемами исходили как слева, от социалистов, так и от крайних правых, католиков и легитимистов. Эти последние группы разворачивали свои планы на базе традиционного патернализма.

До Второй мировой войны средний француз относился ко всем новшествам с подозрением или даже отрицательно. Француз двадцатого века чувствовал бы себя в более привычной обстановке в девятнадцатом веке. Существовала своего рода тяга, с одной стороны, к аграрному, «феодальному» прошлому, а с другой = к современному индустриальному настоящему. Такая двойственность могла сохраняться внутри политической системы, существовавшей до 1940 года. После 1945 года положение в значительной мере изменилось. Это не означало, что между «обновителями» или нео-симонистами и защитниками традиционного порядка не возникала напряженность.

7.3.1.3. Германия

Процесс возникновение единого государства в Германии отличался от аналогичных процессов в Англии, Франции и Нидерландах. Это сказалось и на последующих шагах властей в Германии, в частности в том аспекте, который рассматривается в настоящей книге: возникновении государства всеобщего благосостояния. Дело в том, что Германия была первым государством, в котором система социального страхования была создана сверху. Если Англия шла впереди в законодательстве, которое должно было смягчить наиболее вопиющие последствия фабричного труда, то в Германии под руководством Бисмарка (Bismark) с опережением было введено социальное страхование. Приведём ряд причин, обусловивших ведущую роль Германии в этой области.

В Германии государство ещё в восемнадцатом веке рассматривалось как инструмент, способствующий общему и индивидуальному благосостоянию. Здесь следует назвать имя Лоренца фон Штейна (Lorenz von Stein) (1815-1890). Он ещё в 1850 сформулировал основы создания социального государства. В социальной демократии, как он впоследствии называл социальное государство, противоречия между трудом и капиталом должны были бы найти разрешение благодаря тому, что государство поддерживает приобретение частной собственности и каждому обеспечивает его существование. Эти идеи находятся в противоречии с идеями Карла Маркса (см. раздел 7.2.5.5), который центральное место отводил классовой борьбе и победе рабочего класса. Идеи фон Штейна были распространены и среди советников Бисмарка.

Немецкая буржуазия в целом тоже считала, что государство

373

должно устранить острые классовые противоречия. «Классическая» манчестерская школа, проповедовавшая либеральное невмешательство, в Германии отвергалась. «Историческая» школа немецких экономистов в конце девятнадцатого века призывала к активному вмешательству государства и наиболее решительными в этом отношении были «катедер-социалисты», как называли некоторых профессоров-экономистов «исторической» школы. Они выступали за интеграцию рабочего класса в немецком государстве и обществе. «Историческая» школа экономистов своими трудами способствовала распространению знаний о социальных условиях и общественных отношениях.

На практике местные, муниципальные власти сами предпринимали шаги в области социального обеспечения и развития инфраструктуры, например водо- и энергоснабжения, транспорта и канализации. «Катедер-социалисты» тоже подчёркивали значение деятельности в этой области, особенно в отношении жилищного строительства.

Церковь, особенно католическая, тоже проявляла интерес к социальным проблемам; важную роль сыграл епископ майнцс-кий Вильгельм Эмануэль фон Кеттелер (Wilhelm Emanuel von Ketteler) (1811-77). В частности благодаря деятельности фон Кет-телера католическая партия центра получила много голосов католических рабочих.

Наконец решающую роль сыграло наличие сильного социалистического движения. Бисмарк хотел подорвать его и сам стал проводить социальную политику после того, как добился запрещения социалистической деятельности в 1878-1890 годах.

7.3.1.4. Нидерланды

В Нидерландах началом социалистического законодательства принято считать 1874 год, когда был принят так называемый Детский закон радикального либерала Самуэля ван Хоутена (Samel van Houten) (1837-1930). Этим законом запрещался наёмный труд детей моложе двенадцати лет, за исключением домашней прислуги и полевых работ в сельском хозяйстве. Однако должного контроля не было. Ещё до 1874 года проводилось изучение масштабов использования и качества детского труда. Уже в 1841 году губернаторы провинций (сейчас это уполномоченные комиссары королевы) провели обследование, но его результаты оказались, видимо, недостаточно тревожными. В 1860 году по инициативе инженера службы по использованию силы пара Де Фриз Роббэ (de Vries Robbe) было проведено новое исследование. Особенно тревожными оказались результаты по положению в Маастрихте, первом «современном» индустриальном городе Нидерландов. В лейденской текстильной промышленности тоже было

374

отмечено много вопиющих фактов. Автор рассказов Якоб ван Кремер (Jacob van Cremer) написал страстную речь, в которой он обращался к королю и говорил о «каплях крови несчастных фабричных детей, убиваемых в Голландии» (1863). В 1889 году появился закон о труде, с которым связано имя католического политика Рюйс де Бееренбрука (Ruys de Beerenbrouck). Этот закон находится в прямой связи с проведенным в 1886 году парламентским расследованием и отмеченными в его ходе непорядками на фабриках и в мастерских. Важным моментом являлось создание специальной рабочей инспекции для контроля над соблюдением закона. Создание инспекции означало значительный шаг вперёд по сравнению с детским законом 1874 года, когда контроль был поручен полиции. Закон 1889 года ограничивался тем, что препятствовал чрезмерному использованию труда несовершеннолетних и женщин. Этот закон встретил незначительное сопротивление в парламенте, хотя там ещё господствовал дух невмешательства. Однако несовершеннолетние и женщины были «отверженными». Они не могли сами постоять за себя и поэтому даже закоренелые либералы всё же согласились с вмешательством со стороны государства.