Демографическое развитие Западной Европы в XV-XVIH вв.

Во введении уже отмечалось, что демографическое развитие связано с изменениями в численности народонаселения (рост или убыль). Наука об истории населения в прошлом = историческая демография = изучает также такие показатели, как число детей, брачный возраст, миграцию и смертность. Период с пятнадцатого до конца восемнадцатого века значительно отличался с точки зрения демографической ситуации от девятнадцатого и двадцатого веков. В этой главе речь пойдет о численности населения в грех государствах = Франции, Англии и Республике Соединенных провинций1. Демографическое развитие в четвертом регионе, в Германии, из-за большого количества небольших немецких государств, каждое из которых имело собственную документацию, проследить труднее, нежели в трех других странах. Однако в Республике, Англии и Франции первые переписи населения стали проводится только в конце восемнадцатого века. Поэтому в большинстве своем цифры в данном разделе не более, чем предположения, хотя зачастую эти оценки вполне обосно-наны. Кроме численности населения в главе также рассматриваются формы семьи и хозяйства, а также положение членов семьи.

2.1. Общая характеристика народонаселения

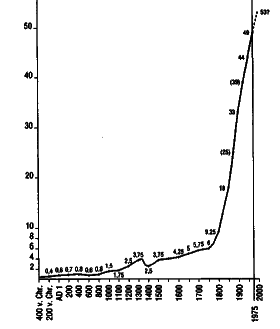

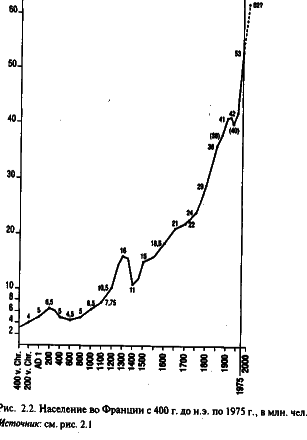

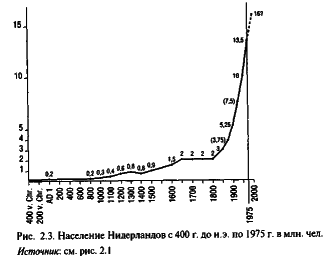

На рис. 2.1, 2.2 и 2.3 в графической форме приводится численность населения Франции, Англии и Нидерландов. Если сравнить показатели численности населения за 1500 и 1750 год, то бросается в глаза, что в каждой из этих трех стран народонаселение заметно увеличилось. В Англии этот рост был наиболее постоянным: на графике можно провести почти прямую линию за период 1500-1750 годов. В Нидерландах такую же прямую линию можно видеть до 1650 года; после этого рост населения прекратился и в течение сравнительно длительного периода численность население оставалось неизменной на уровне 2 миллионов человек.

Во Франции население росло в течение всего периода, но темпы роста для каждого отрезка времени были различными. В каждой из этих трех стран численность населения в 1750 году была больше, чем когда-либо раньше. Период роста начался примерно в 1400 году, сразу же после периода сильной убыли населения (1350-1400гг.). Чтобы снова достигнуть высокого уровня 1350 года Нидерландам и Англии потребовался почти столетие, а Франции и того больше. В Германии тоже прошло, вероятно, более ста лет прежде, чем численность населения стала такой же, какой она была в 1350 году, а именно 15 миллионов человек. Медленное восстановление численности населения и замедление темпов его роста во Франции уже позволяет обнаружить

Рис. 2.1. Население Англии и Уэльса с 400 г. до н.э. до 1975 г., в млн. чел.

Источник: дается на основании К.Мак-Еведи, Р.Джонс. Атлас всемирной истории населения (Хармондсфорт 1978). С. McEvedy & RJones, Atlas of world population history (Harmondsworth 1978).

31

некоторые факторы, влиявшие на динамику народонаселения. В период с пятнадцатого по конец восемнадцатого века рост населения никоим образом не был чем-то само собой разумеющимся, как это было позднее. Сокращение численности населения в аграрном обществе было вполне возможным. Рост народонаселения в любой момент мог обратиться в свою противоположность.

32

При сравнении численности населения в трех странах бросаются в глаза существенные различия. Двумя полюсами были Нидерланды, где численность населения в 1500 году составляла 0,9 миллионов человек, и Франция с 15 миллионами жителей в том же году. Тем не менее, между этими тремя странами существовало большое сходство. Именно эти государства были самыми могущественными в Европе семнадцатого века.

2.2. Плотность населения

Тот факт, что в семнадцатом веке Республика Соединенных провинций, Англия и Франция были важнейшими в политическом отношении государствами, может найти объяснение и в демографической структуре этих стран. Обратимся для этого к данным о плотности населения.

Из сравнения данных за 1500 и 1750 годы видно, что плотность населения возрастала: число жителей на кв. км. в каждой стране увеличивалось. Впрочем, так было во всей Европе, поскольку за эти два с половиной столетия общее число жителей почти удвоилось. Тем не менее, разница между плотностью населения в Европе в целом и тем же показателем в трех странах

33

была очень большой. В 1500 году плотность населения в Англии и Франции более, чем в три раза превышала плотность населения во всей Европе, а в Голландии даже в четыре раза. Высокая концентрация народонаселения в 1500 году означает, что в этих западноевропейских странах уже были решены проблемы, связанные с присутствием больших масс людей в густонаселенных районах.

Табл. 2.1. Число жителей на кв.км. в 1500 и 1750 гг.

| |

1500 |

1750 |

| Европа Англия Франция Нидерланды |

8 25 27 30 |

15 40 44 67 |

| Источник: см. рис. |

2.1 |

|

Тем не менее, не всегда было возможным решить проблемы, которые вызывал рост населения, так что иногда рост его приостанавливался. Поэтому вероятно, что концентрация населения в 67 человек на кв. км, которая существовала в Республике в 1750 году = и которая, собственно говоря, была достигнута уже в 1650 году = при этих условиях была предельной.

2.3. Урбанизированная Голландия

Наглядный пример урбанизированной структуры народонаселения в этот период и использования возможностей, которые она давала, являет собой Голландия, регион на западе Республики соединенных провинций. В начале шестнадцатого века этот регион с плотностью населения 37 человек на квадратный километр был одним из самых густонаселенных во всей Западной Европе. Век спустя, этот район насчитывал уже 90 человек на квадратный километр.

Особенностью демографической структуры Голландии этого периода является урбанизация. Голландские города в экономическом отношении были важны как «неаграрные» центры, как

34

движущая сила современного торгово-капиталистического развития, а в культурном отношении = как регионы с образом мышления и системой ценностей, отличными от окружающей их сельской местности. Современный характер этих районов обнаруживал себя также в структуре самодеятельного населения, финансировании производства (эти аспекты будут рассмотрены в следующей главе), высоком удельном весе грамотных и хорошо развитой системе заботы о бедных (темы, о которой будет идти речь в главе 4).

Голландские города были равномерно распределены по всему региону, так что на горизонте каждой деревни были видны один или несколько городов. Город и деревня в урбанизированной Голландии более, чем где-либо еще в Западной Европе, составляли единое целое. Это подтверждает и наличие многочисленных сухопутных и водных путей, связывавших деревни и города между собой. Если в сравнительно небольшом регионе было так много городов, значит в городах жило много людей. Доля населения, проживавшего в городах, обозначается термином «степень урбанизации». Во многих случаях предполагается, что если степень урбанизации достигает 50 процентов и половина населения, таким образом, проживает в городах, речь идет о возникновении современного, индустриального общества. В Голландии этот показатель был выше уже в начале шестнадцатого века, т.е. в прединдустриальный период. Кроме того, степень урбанизации за прошедшие два с половиной века продолжала расти.

Ростом городов можно объяснить демографический застой, наступивший в середине семнадцатого века. В прединдустриальный период численность городского населения росла не сама по себе, то есть не потому, что там каждый год рождалось больше людей, чем умирало. Это были нездоровые, антисанитарные центры без канализации, без уборки мусора, без водопровода. Часто возникали эпидемические заболевания, а в результате интенсивных контактов в городах и их обширных связей с внешним миром эпидемии распространялись еще быстрее и в еще больших масштабах.

Смертность = ежегодное число смертей на тысячу жителей (промилле) = в прединдустриальных городах, как правило, превышала рождаемость: таким образом, имела место повышенная смертность. В сельской местности положение было прямо противоположным.

Потери от высокой смертности населения в города^ компенсировались за счет притока людей извне, часто из сельской местности. Для поддержания численности населения на одном и том же уровне, ежегодно требовался больший приток иммигрантов. Город как бы паразитировал за счет деревни, впрочем в семнадцатом и восемнадцатом веках горожане совершенно не разделя-

35

ли эту точку зрения. Тем не менее, мы можем с еще большим основанием это утверждать в том случае, если численность населения в городах не остается постоянной, а напротив, растет, как это было в Голландии в данный период. Было подсчитано, что Лондон в восемнадцатом веке поглотил демографический резерв в 2 миллиона сельских жителей.

2.3.1. Иммигранты

В больших городах Голландии, таких, как Амстердам и Лейден, было особенно много иммигрантов, выходцев с юга или востока страны. По большей части эти иммигранты происходили из деревни, реже = из других городов данного региона, таких как Девентер и Зволле.

Для миграции в Лейден и Амстердам было характерно, что выходцев из самой Голландии было относительно немного. В основном иммигранты прибывали из других регионов: как из деревень, так и из городов. Бедным и безработным из небольших голландских городов переезд в Лейден или Амстердам давал какую-то надежду на лучшее существование.

Наряду с поисками в большом городе работы или лучших заработков могли играть свою роль и другие мотивы. Основанием для миграции могли также быть религиозные притеснения, в том числе запрет исповедовать определенную религию. Примером тому может служить великий исход гугенотов после отмены Нантского Эдикта (1685). Такие эмигранты направлялись в местности, где при определенных условиях они могли исповедовать свою религию. В голландские города потянулся большой поток протестантов.

В семнадцатом веке миграционный поток из Южных Нидерландов пересох, но зато увеличился приток людей из «генерали-тетских земель»2. Восток страны все еще оставался источником пополнения городского населения, но намного более важную роль стали играть в этом отношении немецкие государства. Прав-

Габл. 2.2. Происхождение мужчин, вступающих в первый брак в Амстердаме в 1601-1800 гг.

| |

всего |

районы происхождения Амстердам Республика Заграница |

||

| 1601-1650 1651-1700 1701-1750 1751-1800 |

56984 84118 89392 89301 |

14905 32635 41422 38647 |

16351 21950 18734 20690 |

25728 29533 29236 29964 |

36

да, поток иммигрантов сократился после Тридцатилетней войны (1618-1648), когда некоторые районы Германии обезлюдели. Другие районы, поставлявшие раньше значительное число эмигрантов в голландские города, также уже не могли это делать в прежних масштабах. Во второй половине семнадцатого века иммиграция в Голландию приостановилась, а вместе с ней и рост большинства голландских городов.

Сколь велико было число чужеземцев, видно из данных о происхождении мужчин, намеревавшихся в Амстердаме впервые вступить в брак.

Из та'блицы 2.2 ясно видно, что число брачующихся мужчин в восемнадцатом веке почти не изменилось по сравнению со второй половиной семнадцатого века. Доля местного населения среди них, т.е. удельный вес мужчин, родом из Амстердама, правда, увеличивалась, но даже и во второй половине восемнадцатого века они составляли меньшинство. Самая значительная по численности группа состояла из иностранцев: их было больше, чем мужчин родом из других регионов Голландии (неамстердамцев).

2.3.2. Терпимость и социальный контроль

Иммиграция иностранцев вызывала в голландском обществе множество проблем. Для этих людей, нужных для развития экономики, следовало, по возможности, найти место в обществе. Отсюда возникло противоречие между материальной заинтересованностью и социальной терпимостью. Например, следовало ли позволять евреям в Амстердаме или Лейдене семнадцатого века иметь синагоги? Существовала опасность, что в случае отказа эта группа покинет город. С другой стороны, немалой была и опасность того, что города станут пристанищем для новых еврейских иммигрантов. Поэтому власти придерживались политики «терпимости под контролем». Давление со стороны экономики было решающим, но каждый шаг чужеземцев находился под неусыпным наблюдением. В Лейдене, так же как и в Амстердаме, власти пытались сосредоточить евреев в определенных городских кварталах. Контроль над евреями и другими иммигрантами осуществлялся квартальными старостами, хорошо знавшими ситуацию в своих районах. Они улаживали конфликты между соседями и боролись со всеми формами отклонения от принятых норм поведения. Квартальные старосты могли даже выселять людей со своих улиц. В голландских городах это была одна из мер социального контроля.

Однако, социальная адаптация чужеземцев в городах и в сельской местности продолжала вызывать озабоченность властей. Особенно трудной была социальная адаптация евреев, которые, обладая экономическими знаниями и деньгами, могли составить конкуренцию местному населению. Эта группа, во всяком слу-

чае после того, как в первой половине восемнадцатого века! начался растущий приток нищих немецких евреев, находилась на положении притесняемого меньшинства. В относительно толерантной Голландии португальские и появившиеся позднее немецкие евреи могли, правда, не опасаться погромов, однако в семнадцатом и восемнадцатом веках они порой страдали в ходе многочисленных городских бунтов.

Однако выходцы из деревни и мелких городов были нужны не только в крупных голландских городах. Мужчины и молодежь требовались также для экспансии за море, для судовых экипажей и персонала колониальной администрации. Их деятельность была дорогостоящей с демографической точки зрения, поскольку уровень смертности был там выше, чем в сельской местности.

В этом отношении Голландия отличалась от остальной части Нидерландов, а также от Англии, Франции и Германской империи. В этих регионах мы не находим такой высокой степени урбанизации и таких цифр иммиграции. Тем не менее, демографическое развитие Голландии в этот период не является чем-то действительно новым, просто в шестнадцатом и семнадцатом веках Голландия использовала возможности прединдустриальной демографической ситуации.

2.4. Основные демографические характеристики

До сих пор мы рассматривали демографическое развитие различных стран Западной Европы на протяжение длительного периода, не задаваясь пока вопросом, в какой мере эти изменения являлись результатом целенаправленной деятельности людей. Мы уже отмечали рост народонаселения в каждом из четырех государств. Однако отвечал ли этот рост желаниям самого населения и был ли он результатом планирования семьи? Теперь мы постараемся разобраться в том, при каких обстоятельствах мог иметь место рост народонаселения и какими соображениями руководствовались обычные люди в своем демографическом поведении. Численность населения определяют четыре демографических фактора: смертность, брачность, рождаемость и миграция. Мы уже видели, что смертность в городах была выше, чем в деревне. В разделе 2.3 выяснилось, что показатели рождаемости и смертности были связаны с типом и размерами поселений. В городе оба показателя были выше, чем в сельской местности, смертность превышала рождаемость и часто имела место высокая иммиграция. Профессиональная структура городского населения была иной, нежели в деревне (см. главу 3). Кроме того, в городском обществе существовал более гибкий менталитет, нежели в деревенском общежитии (см. главу 4). Поэтому и мотивы, по которым горожане вступали в брак, заводили детей и совершали

38

другие важные демографические акты, вероятно, отличались от мотивов деревенского населения. Наверное, существовали и различия во взглядах на смерть, которая в городе уносила гораздо больше жертв, чем в деревне. Из всего этого следует, что связь между ростом населения и решением о числе детей в семье, об отъезде из деревни и т.п., сложна и опосредована и не может быть объяснена на основании только одного фактора.

Мы можем задаться вопросом, что представляли себе люди в пятнадцатом веке, когда они задумывались над тем, какой должна быть желаемая и наиболее благоприятная численность населения? Вероятно, большинство из них, как в сельской местности, так и в городе, подходило к этому вопросу с точки зрения прошлого.

Самая страшная демографическая катастрофа в европейской истории после Каролингов (800-1000 гг.), которая помнится нам и в двадцатом веке, произошла более шести веков назад. Однако для людей пятнадцатого века это было воспоминание из жизни их дедушек. Дело в том, что в 1348 и 1349 годах свирепствовала «черная смерть», эпидемия бубонной чумы, которая за непродолжительное время унесла в могилу множество людей. Против этой заразной болезни, внезапно возникавшей и требовавшей все новых жертв, ничего нельзя было поделать. Масштабы смертности от чумы точно неизвестны, но влияние этой эпидемии на демографические процессы того времени огромно. Считается, что в Англии чумой была уничтожена треть всего населения. Там, также, как и в других странах, где был прослежен рост населения, число жителей резко сократилось. Опасность того, что население Западной Европы вымрет, была вполне реальной.

Логично, что многие люди пытались предотвратить такое грозящее вымирание. Единственным путем, каким этого можно было добиться при тогдашних относительно примитивных условиях существования, была высокая рождаемость. Но и в быстром росте населения таились опасности, например, опасность перенаселения. О существовании перенаселенности в начале четырнадцатого века говорит тот факт, что плодородие вновь возделываемых земель, которые пришлось поднимать, чтобы прокормить сильно возросшее сельское население, неуклонно падало. Это, в свою очередь, уменьшало сопротивляемость болезни. В этом кроется основная причина большого числа жертв «черной смерти».

По этим причинам единственное «реальное планирование» для людей пятнадцатого века сводилось к ограниченному росту, при котором возникал бы скромный демографический излишек. Эти резервы могли быть использованы тогда и там, где это могло понадобиться: для пополнения собственного населения, за пределами своей деревни и в городских центрах или на чужбине.

Мы не должны рассматривать такое планирование, как строго управляемый процесс с ежегодным подведением итогов роста

39

народонаселения и принятием решений о том, что должно быть сделано в демографическом отношении в следующем году. Однако люди осознавали, что рост средств к существованию ограничен и накормить всех не представляется возможным. Слишком большая семья вела к большим расходам, особенно на питание, жилье и одежду, которые были важнейшими статьями в семейном бюджете. Кроме того, существовали еще расходы на обучение и приданое. Связанные с этим большие траты тоже делали желательной небольшую семью. Однако эта семья не должна была быть слишком маленькой, потому что тогда не было бы уверенности, что останутся дети, которые позднее стали бы содержать своих родителей, когда те состарятся и не смогут больше сами работать.

Чтобы достигнуть такого ограниченного роста населения, в Западной Европе в пятнадцатом веке возникла довольно сложная модель демографического поведения. В некотором роде она напоминает оборонительную систему, поскольку ее функционирование в течение небольших временных интервалов определялось, главным образом, всплесками и пиками смертности.

2.4.1. Смертность: краткосрочные тенденции в изменениях показателей смертности

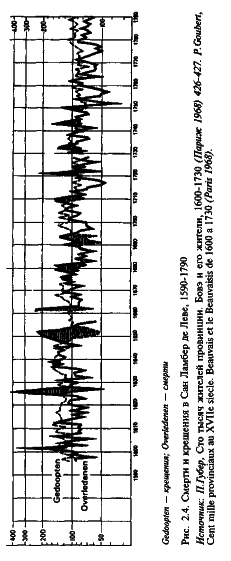

После 1500 года «черная смерть» все еще не стала воспоминанием, которое все больше забывалось. В шестнадцатом и семнадцатом веках эпидемии чумы постоянно повторялись. Так было несколько раз после 1600 года, например, в быстрорастущем Лондоне. В 1603 году там умерло более 42.000 человек при среднем показателе за предшествующие годы в 6.000 человек, в 1625 году было похоронено 54.000 человек против средней цифры в 9.000 человек за другие годы и в 1665 году было отмечено более 97.000 смертей против 16.000 за предшествовавший период. Каждая из этих эпидемий свирепствовала и в других районах Англии, а также и на континенте. Пики смертности можно проследить и на примере северофранцузской деревни Сан Ламбер де Леве (см. график 2.4.)

Для Сан Ламбер де Леве 1603 и 1626 годы были чумными годами, как и в других регионах Западной Европы. В этой деревне эпидемия, унесшая столько жизней, была последней. Для Лондона таким годом был 1665 год, после чего эта болезнь исчезла из западноевропейской демографической истории как эпидемия, с которой приходилось считаться. Почему это произошло, не совсем ясно, тем более, что другие заразные болезни продолжали свирепствовать. Может быть, свою роль сыграли карантинные меры. Во всяком случае в 1720-1722 годах французскому правительству удалось с помощью «санитарного кордона», состоявше-

41

го из большого числа солдат, предотвратить распространение чумы из Марселя.

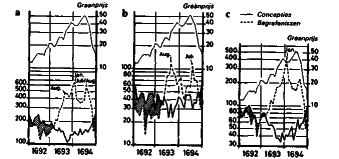

Другие пики смертности на рис. 2.4 были вызваны не эпидемиями, а таким явлением, как «кризис существования»3. Он был следствием роста цен на продовольствие и нехватки зерна. На приведенном выше графике ясно видна связь между растущей ценой на зерно и увеличением смертности.

В Руане, главном городе Нормандии, цены на пшеницу постоянно росли с 1692 года вплоть до урожая лета 1694 года (левое изображение). Число похорон (обозначено пунктиром) обычно составляло около примерно 160 в месяц, что соответствует показателю смертности в 36 промилле, но в конце 1692 года оно стало расти и в августе 1693 года этот показатель составил уже примерно 480. При таком уровне смертности, в два или три раза превышавшей средний показатель, речь идет уже о «кризисе существования», по крайней мере в том случае, если рост смертности связан с выросшими ценами на продовольствие, а не с эпидемией. Сразу же после сбора урожая 1693 года в Руане смертность снизилась, но в январе и июле-августе 1694 года были достигнуты новые пики. Когда цены на продовольствие окончательно стали снижаться, показатель смертности тоже опустился до прежнего, обычного уровня.

На графике А видно, что последствия «продовольственного кризиса» сказались и на изменениях другого демографического показателя, а именно, числа зачатий. Когда цены росли, число зачатий было небольшим. После того, как цена на зерно снизилась, число зачатий возросло до уровня, который был выше, чем перед кризисом существования: наблюдался своего рода «эффект восполнения».

На двух правых графиках показаны последствия кризиса в двух различных кварталах Руана: в городском центре, где жили богатые (рис. 2.5Ь) и в восточной части города, где находились жилища бедняков (рис. 2.5с). Оба района тяжело пострадали от кризиса, но для богатых его последствия были менее чувствительны, нежели для бедняков. Смертность в бедных кварталах увеличилась в восемь раз, а в центре она превысила обычный уровень примерно в четыре раза. Число зачатий (зачатых детей) в богатых кварталах сократилось лишь незначительно, тогда как в бедных кварталах наблюдалось резкое падение числа зачатий. Бедняки жили на краю прожиточного минимума: в результате нехватки продовольствия умирали люди с наименьшей сопротивляемостью, этот же фактор влиял и на плодовитость женщин, которые беременели с большим трудом. В отношении богатых такой эффект уменьшения плодовитости не отмечается; в этой группе населения пониженная сопротивляемость отмечалась лишь у незначительного числа людей.

42

От такого рода смертности страдали в основном маленькие дети; во Франции это явление иногда называют «избиением младенцев» (massacre des innocents). Кризисы существования встречались в основном во Франции и Германии и были непосредственно связаны с низким уровнем сельскохозяйственного производства и ограниченной покупательной способностью населения (мы вернемся к этим вопросам позднее). В Англии и в Республике цены на продовольствие порой также сильно росли, но там люди голодали только в таком «дорогостоящем» году как 1740 год, причем смертность не была настолько высокой, чтобы можно было говорить о кризисе существования.

Кризисы третьего вида, против которых население тоже было практически бессильным, вызывались войнами. Военные действия вели к тому, что, во-первых, сами ряды воинов уменьшались: так войны Алой и Белой Розы в Англии (1455-1485) вызвали опустошение среди дворянства. Однако еще существеннее были последствия для гражданского населения, проживавшего в районах военных действий. Наглядным примером тому является Тридцатилетняя Война в Германии (1618-1648) и в несколько меньшей степени = Девятилетняя Война (1689-1698). Тем не менее в рассматриваемый период война, как ужасающая реальность, постепенно стала исчезать из истории западноевропейских стран, за исключением Германии. Это произошло потому, что армию стали лучше финансировать, а театр военных действий переместился в другие регионы.

Graanprijs = цены на зерно; Concepties = зачатия; Begmfenissen = похороны Рис. 2.5. Кризис существования в 1639-1694 годы в Руане:

Источник: А.Э.Имгоф, Введение в историческую демографию (Мюнхен 1977) 48. A.E.Imhof, Einruhrung in die historische Demographic (Munchen 1977).

43

Случалось и так, что демографический кризис был следствием двух причин: после периода дороговизны продовольствия оставшееся в живых население было ослаблено и становилось жертвой эпидемии, как это, например, произошло в 1625 году в Сен Ламбер де Леве (см. рисунок 2.4). Тем не менее высота и частота пиков показателя смертности в этой северофранцузской деревне свидетельствуют, что кризисы в конце семнадцатого века были менее жестокими. Кроме того, после 1750 года они больше не повторялись.

Однако на протяжении трех столетий, с 1450 по 1750 год, внезапная смерть оставалось реальностью, с которой каждому взрослому не один раз пришлось столкнуться в его непосредственном окружении. Против причин, ее вызывавших = чумы, высоких цен на продовольствие или войны = ничего нельзя было поделать. Правда, люди пытались по возможности смягчить последствия этих кризисов. На примере Руана видно, что население, сократившееся в результате высокой смертности, было восполнено. Кризисы приводили к попыткам восстановить демографическое равновесие. Так, слуга мог занять место своего умершего хозяина и жениться раньше, чем он на это рассчитывал. Сам новый хозяин брал к себе на место слуги безработного молодого парня из деревни. В результате этого в ограниченных пределах и в течение непродолжительного времени могло увеличиться число иммигрантов. Наглядней всего последствия кризисов яв-

В Англии XVII века положение женщин было относительно благоприятным, что видно из того, что женщина сидит за столом, а не должна есть стоя, как дети.

44

ствуют из того факта, что после демографических кризисов часто возрастало число браков, показатель брачности в эти годы превышал средний уровень. И в этом случае место умерших занимали новые люди.

2.4.2. Смертность: структурные характеристики

Если рассматривать динамику показателей смертности в Западной Европе в прединдустриальную эпоху, то можно увидеть значительные колебания в уровне смертности на протяжении относительно коротких временных периодов. Но при увеличении анализируемого периода изменения в общей картине смертности становятся гораздо менее заметными. Люди, умиравшие во время кризиса существования или эпидемии, часто были слабыми и следовательно подверженными повышенному риску. Конечно, смерть настигала их раньше, чем этого можно было бы ожидать при нормальных обстоятельствах, однако не на много раньше. Это видно также и из анализа показателей смертности по месяцам и по годам: за периодом высокой смертности, как правило, следовал период, когда смертность снижалась.

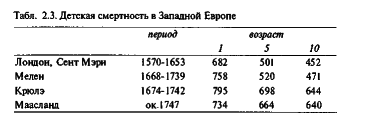

Распределение числа смертей по различным возрастным группам не было равномерным: особенно большому риску были подвержены дети. В таблице 2.3 приводится число детей на каждую тысячу, остававшихся в живых в определенном возрасте.

Шансы,на выживание в городском обществе, примером которого могут служить Лондон и северофранцузский город Мелен, были ниже, чем в сельской местности. Из каждой тысячи рожденных детей в этих городах после десятилетнего возраста в живых оставалось соответственно 452 и 471. Отсюда опять-таки явствует, что городское население могло вымереть, потому что оно не могло достичь даже уровня простого воспроизводства. Однако мы не можем определить, в какой мере население должно было восполняться за счет пришельцев, так как неизвестно число умерших, которые, если бы они остались в живых, позднее вступили бы в брак.

Шансы на выживание в обеих больших деревнях, Крюлэ в Северной Франции и Маасланд на юге Голландии, были более благоприятными. При 640-644 умерших в десятилетнем возрасте до взрослого возраста доживало достаточно детей, и сельское население могло расти за счет естественного прироста. Но разница между городом и деревней состояла не только в абсолютных, но и в относительных показателях. В деревнях смертность среди детей между годом и десятью годами была намного ниже, чем в городах.

Для того, чтобы объяснить разницу в показателях смертности между городом и деревней, укажем еще раз на гораздо более благоприятные жилищные и санитарные условия в сельской ме-

45

стности. Это видно также и из анализа картины смертности по социальным группам. В городе смертность среди грудных детей, детей младше одного года и детей в более старшем возрасте в семьях элиты была ниже, нежели в семьях ремесленников. Среди рабочих большинство грудных детей умирало; иногда случалось, что по прошествии года в живых не оставалось и половины детей этой возрастной группы. В трущобах Бовэ или Руана такая высокая смертность среди грудных детей не была чем-то исключительным.

Однако риск потерять детей в раннем возрасте был велик и среди самых привилегированных групп. В семьях европейских государей в шестнадцатом и семнадцатом веке только две трети детей доживали до своего пятнадцатого дня рождения. Еще в начале восемнадцатого века наследование трона в двух из важнейших царствующих домов Западной Европы, английском и французском, было крайне неясным из-за смертности среди молодых членов этих династий. И самая главная европейская династия, династия Габсбургов, страдала от высокой детской смертности, а также от бездетности и проявлений дегенерации. Иногда причиной смертности были болезни, поражавшие простых людей в раннем возрасте. Одной из таких болезней была оспа: эта «королевская» болезнь в семнадцатом веке часто поражала Стюартов и отпрысков этого царствующего дома, в частности штатгальтера Вильгельма Второго, и австрийских Габсбургов. Хотя дворцовые стены и предоставляли защиту против этой, так называемой «детской оспы», все же иногда оспой болели принцы (и принцессы) и в более старшем возрасте.

На основании таблицы 2.3 нельзя с очевидностью утверждать менялась ли картина смертности в раннем возрасте на протяжении семнадцатого или восемнадцатого века. Тем не менее общие показатели картины смертности постепенно изменялись.

Источник: М.В.Флинн, Европейская демографическая система, 1500-1820 (Балтимора 1981) 130; Д.И.Ноордам, Боеспособные мужчины Мааслан-да в 1747 году, в: Голландия 7 (1975) 47. M.W.Flinn, The European demographic system, 1500-1'820(Baltimore 1981); D.G.Noordam, De weerbare mannen van Maasland, in: 1747, Holland 7 (1975).

46

Смертность среди грудных детей обычно разделяется на два вида: эндогенную и экзогенную. Смертные случаи, имевшие место непосредственно или спустя несколько недель после родов, относят к эндогенной смертности. Ее причины кроются в недостаточном родовспоможении, наследственных факторах и патологии матери или ребенка. В городах по сравнению с сельской местностью эндогенная смертность была низкой, поскольку медицинская и акушерская помощь концентрировались преимущественно в городе. Но экзогенная смертность, смертность грудных детей в возрасте от одного месяца до одного года, в городах была выше. Это было следствием плохого питания, неблагоприятных санитарно-гигиенических условий и распространения инфекционных заболеваний.

Доля экзогенной смертности была выше доли эндогенной: то есть, большинство детей на первом году жизни умирало из-за плохого питания, а не из-за осложнений при родах. Высокая смертность среди грудных детей в рабочих семьях объясняется плохими жилищными условиями этой группы и невозможностью покупать хорошую пищу.

В восемнадцатом веке экзогенная смертность снизилась в сельской местности, но наряду с этим и в некоторых французских городах, таких, например, как Мелен. Причину этого следует искать в медленных улучшениях инфраструктурного характера, например, в улучшении качества питания населения. Такие постепенные изменения в течение длительного времени являются хорошим примером модернизации аграрного общества, которую можно было наблюдать и в отстающих странах, какими были Франция и Германия.

Тем не менее, медицинские знания, необходимые для предупреждения или лечения болезней и борьбы с эпидемиями, в восемнадцатом веке были развиты еще слабо. Таким образом, смертность была неуловимым и слишком капризным фактором,' чтобы ее можно было использовать в качестве инструмента для достижения желаемой численности населения. Бреши, которые неожиданно пробивала смерть, можно было заделать, лишь достигнув определенного соотношения между числом браков и пиками смертности.

2.4.3. Брачность

Поскольку смертность была слишком ненадежным фактором, и не могла служить основой демографической политики, важнейшим инструментом, позволявшим достигнуть желаемого т.е. ограниченного роста населения, был институт брака. При этом большое значение имели неписаные правила, ценности и нормы, касающиеся брака.

47

С биологической точки зрения было бы наиболее логичным и естественным вступать в брак сразу же по достижению половой зрелости или по завершении периода созревания. Если бы для Западной Европы восемнадцатого века вошло в привычку заключать брак в этом возрасте, который, вероятно, составлял для девушек 16 лет и для юношей = 18, то число детей, рожденных из союзов людей, только что ставших взрослыми, было бы слишком велико. Это означает, что население росло бы в слишком быстром темпе при отсутствии достаточных регуляторов этого роста. Таким образом, чтобы добиться равновесия между средствами существования и численностью населения, было необходимо регулировать плодовитость и половые отношения. В результате возраст, в котором «можно» было жениться или выходить замуж, был на несколько лет выше возраста полового созревания. Одновременно с этим должен был существовать и определенный людской резерв.

Эта западноевропейская модель брачности возникла, вероятно, в пятнадцатом веке и просуществовала до второй половины девятнадцатого. Она встречалась исключительно в Западной Европе, то есть в регионе к западу от линии, которая может быть проведена между Триестом и Санкт-Петербургом. У западноевропейской модели брачности были две характерные черты: высокий процент людей, не вступивших в брак, и высокий возраст, в котором заключались браки.

Относительно большая часть взрослого населения никогда не вступала в брак. Размер этой группы был различным в зависимости от места и времени, но в целом составлял от 10 до 20 процентов взрослого населения. Вероятно, сильные колебания в доле этого перманентного безбрачия прежде всего определялись возможностями (или их отсутствием) к вступлению в брак, которые, в свою очередь, определялись уровнем смертности. Так, немолодой уже, неженатый работник, работавший в крестьянском хозяйстве своего брата, мог занять его место, если тот умирал от чумы или дизентерии. Поскольку без рабочей силы жены обойтись было нельзя, новый глава этого хозяйства должен был жениться, хотя он, собственно говоря, уже и не ожидал, что ему придется так поступить.

Но самые эффективные правила касались именно жизни в браке. Поведение в браке было подчинено ряду неписаных правил. Важнейшее из них определяло возраст, в котором заключался брак. Пример этого можно найти в таблице 2.4, в которой дается возраст женщин при вступлении в первый брак в Колито-не, на юго-западе Англии.

Возраст, в котором женщины впервые вступали в брак, в деревне Колитон был высоким. В среднем он составлял от 26,3 до 29,4 лет и за четыре рассматриваемых периода, таким образом,

48

Табл. 2.4. Возраст женщин при вступлении в первый брак в Колитоне, 1550-1799 гг.

период__________________возраст______

1550-1599277) 1600-1649 27,1 1650-1699 29,4 1700-1749 28,3 1750-1799_________________26,3_______

Источник: Д.Левин, Образование семьи в век нарождающегося капитализма (Лондон 1977) 113. D.Levine, Family formation in an age of nascent capitalism (London 1977).

лишь незначительно изменился. Возраст, в котором мужчины впервые вступали в брак, в целом был выше еще на два-три года.

Цифровые данные по Колитону являют собой наглядный пример брачного возраста в прединдустриальном обществе. Расходы, связанные с получением крестьянского хозяйства из других рук, были велики, поэтому приходилось долго копить деньги, прежде, чем можно было купить ферму или откупиться от братьев и сестер. Брачный возраст среди крестьян часто превышал 30 лет, не только в Англии, но и на континенте. Прочие жители сельской местности тоже были сравнительно немолоды, когда вступали в брак. В городе в брак вступали в гораздо более раннем возрасте и это можно также объяснить расходами, которые требовали занятия той или иной профессией. Незначительное вложение капитала требовалось для таких профессий, как портной, каменщик и пекарь. Рабочие тоже вступали в брак в сравнительно молодом возрасте, но не они составляли группу, которая раньше всех вступала в брак.

Такая система демографического равновесия работала только в том случае, если оба механизма = высокий брачный возраст и довольно высокая доля людей не вступавших в брак = сочетались с третьим неписаным законом: «воспроизводство» должно было иметь место исключительно в рамках брака. Если бы детей рожали и незамужние женщины, контроль над плодовитостью был бы невозможным. Кроме того, такое поведение подрывало бы сам институт брака. Однако численность внебрачных детей удавалось поддерживать на очень низком уровне.

Таким образом, большинство людей придерживалось этих правил, выполнение которых обеспечивалось прежде всего общественным контролем. Это могло бы означать, что неженатые и незамужние молодые люди, достигшие возраста полового созревания, воздерживались от всякой половой активности до момента вступления в брак. Однако есть указания на то, что эта

49

группа не была целомудренной и что внутри ее имели место половые контакты, которые однако по своему характеру не вели к беременности. Речь могла идти, например, о ночных ласках, когда юноша и девушка проводили ночь в одной постели, не переходя к половой близости, о гомосексуализме или мастурбации.

2.4.4. Рождаемость и плодовитость

Уровень рождаемости в Западной Европе довольно значительно колебался, однако он никогда не был ниже 25 промилле и редко превышал 40 промилле. Такого рода данные о рождаемости используются в качестве показателя плодовитости (называемой также фертильностью) как правило только в том случае, если нет других и более точных показателей. Однако для многих групп населения в изучаемых четырех странах такие показатели существуют, поэтому в данном разделе анализ этих данных занимает центральное место.

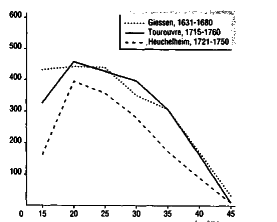

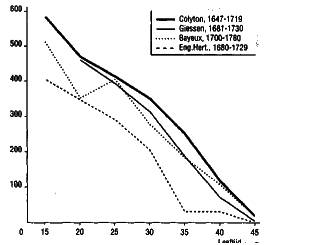

На рисунке 2.6 графически изображена фертильность замужних женщин в нескольких населенных пунктах. Цифры на вертикальной оси показывают уровень плодовитости в браке, а цифры на горизонтальной оси = возрастную группу матери.

Все кривые этого графика отражают одну и ту же тенденцию. Уровень плодовитости в браке в целом был невысок, а среди подростков настолько низок, что это явление получило особое название = «подростковое бесплодие». В следующей возрастной группе (20-24) фертильность возрастает, а затем плавно снижается. Дугообразная форма, характерная для каждого населенного пункта, указывает на то, что их население не ограничивало рождаемость. Правда, на этом графике видны различия в показателях плодовитости женщин в городе и в деревне. Семьи в Хей-хельгейме были гораздо менее плодовиты, нежели в Колитоне. Этот график дает представление об общей картине плодовитости женщин и позволяет ответить на вопрос, была ли плодовитость естественной. Однако график позволяет оценить только способность к деторождению у женщин определенных возрастных групп, но не число детей. Представление о среднем количестве детей, рождавшихся в семье, дает таблица 2.5.

На основании данных таблицы 2.5 можно утверждать, что среднее число детей в семье в этих трех поселениях было незначительным. В городке Мелен северо-западнее Парижа, в гельдер-ландской деревушке Дювейн и северо-французской деревне Крю-лэ в среднем рождалось по 4-6 детей. У большинства из них было мало братьев и сестер: большие семьи с 12 детьми и больше являлись исключением. Прединдустриальная Западная Европа знала немного семей с большим числом детей, поскольку брачный возраст был высоким, число детей в возрастной группе ма-

50

Leetti|d =*

Giessen = Гессен; Tourouvre = Турувр; Heuchelheim = Хейхельгейм; Leeftijd = возраст.

Рис. 2.6. Плодовитость в браке по возрастным группам женщин, XVH-XVHI вв.

Источник: А.Е.Имгоф, «Поименный разбор церковных книг», в: публикации А.Е.Имгоф (изд.) Историческая демография как история общества (Дар-мштадт-Марбург 1975) 429. A.E.Imhof, «Die namentliche Auswertung der Kirchenbucher», in: A.E.Imhof (ed.), Historishe Demographie als Sozialgeschichte (Darmstadt-Marburg 1975).

тери = низким, а способность женщины к деторождению быстро падала после сорока лет.

Если в шестнадцатом веке в Колитоне женщина выходила замуж в возрасте двадцати шести лет (см. график 2.6), у нее в браке рождалось в среднем не более 7,6 детей, при условии, что она и ее муж доживали до пятидесяти лет. Но вряд ли каждый брак, заключенный в этом возрасте (далеко за двадцать лет), мог сохраниться и про прошествии 23-х лет.

Между различными группами в западноевропейском обществе существовали большие различия в уровне фертильности. Иногда религия воздействовала как своего рода «фронтовая мен-тальность», то есть религиозные меньшинства старались использовать высокую плодовитость для того, чтобы повысить численность своей группы, и таким образом обеспечить себе более благоприятную позицию. Примерами высокой плодовитости малых меньшинств могут служить лютеране и католики в Амстердаме и

51

Роттердаме восемнадцатого века. Дать этим различиям иное объяснение значительно труднее. Может быть, на плодовитость женщин оказывали также влияние такие факторы, как экономическая ситуация, климат или общая картина смертности среди грудных детей.

Иногда способность к деторождению была настолько низкой и разброс показателей по возрастным группам матерей настолько большим, что в этом случае можно говорить о сознательном регулировании процесса деторождения. Несколько примеров приводятся на графике 2.7.

Картина плодовитости на графике 2.7 совсем иная, нежели на графике 2.6. Однако названия населенных пунктов, где проживали некоторые группы населения, на обоих графиках частично совпадают: Хейхельгейм, Гессен и Колитон. Во всех населенных пунктах на графике 2.7 плодовитость среди первой возрастной группы была выше, чем в любой другой. У женщин старше 20-24 лет число детей постоянно снижалось, в результате чего графическое изображение представляет собой почти прямую линию. Это самый характерный пример групп населения, ограничивавших количество детей.

Мотивы, по которым люди семнадцатого и восемнадцатого веков ограничивали рождаемость, установить трудно. Только в некоторых случаях об этом можно говорить с некоторой уверенностью, как, например, в отношении населения Колитона, где ухудшающиеся экономические условия или страх перед чумой явились причиной ограничения числа детей в браке.

Экономические факторы действовали и в среде небольших привилегированных групп, таких, как семьи французского и

Табл. 2.5. Среднее число детей и размеры семьи, XVH-XVIII вв.

| |

период |

среднее число детей |

число семей, % малая средняя (0-5) (6-11) |

) большая (12-17) |

|

| Мел лен Дюйвен Крюлэ |

1660-1739 1666-1795 1674-1742 |

5,8 4,5 4,3 |

49 65 63 |

43 33 36 |

8 2 1 |

52

L.CUIUJU -------^

Colyton = Колитон; Giessen = Гессен; Bayeux = Байо; Eng. Hert. = англ, герцогство; Leeftijd = возраст

Рис. 2.7. Естественная плодовитость и ограничение рождаемости по возрастным группам женщин, XVII-XVIII вв.

Источник: см. табл. 2.5.

английского высшего дворянства или правителей зеландского города Зирикзее. Этой элите было явно нежелательно иметь более одного наследника мужского пола, поскольку иначе распылялись семейные владения. На примере демографического поведения населения таких французских городов, как Руан, также можно проследить новый феномен ограничения рождаемости (см. график 5.9).

Существует ограниченное число свидетельств, позволяющих утверждать, что до 1750 в сельской местности регулировалось количество детей в браке. Правда, в некоторых районах Фрисландии и на севере Голландии число детей было столь малым, что вполне возможно, что там применялось ограничение рождаемости. Благоприятная экономическая ситуация в этих процветающих районах, которая позволяла вступать в брак в молодом возрасте, видимо, могла обусловить необходимость вмешательства в естественную плодовитость в браке.

53

2.4.5. Миграция

Анализ взаимосвязанной системы смертности, брачности и рождаемости представляется ненужным там, где важную роль играл четвертый фактор демографических процессов в прединдустри-альном общества = миграция. Будучи намного более простым средством достижения желаемого прироста населения, миграция могла радикально менять всю структуру демографической картины общества.

Из раздела 2.3 очевидно, что демографическая ситуация в Амстердаме является наилучшим примером, с помощью которого можно проверить верность этого положения. В городе наблюдалась хроническая нехватка населения, которое постоянно пополнялось за счет иммиграции. Так, излишек сельского населения мог переместиться в город. Однако и в таких городах, как Амстердам, действовали все те же правила брачного поведения. Демографический эффект иммиграции даже несколько снижался из-за того, что иммигранты вступали в брак в более позднем возрасте, нежели коренные жители Амстердама.

При изучении миграции, так же как и для брачного поведения, необходимо учитывать фактор смертности, который в значительной степени определял возможности переселения. Значительная иммиграция была известна не только в городах, но и в сельской местности. Иногда большинство глав семейств в той или иной деревне происходили из других мест. Однако эта иммиграция значительно отличалась от городской миграции, потому что уровень эмиграции в сельской местности тоже был высоким, чего не было в городе.

Расстояние, которое должны были преодолевать мигранты, было в сельской местности небольшим: в большинстве случаев переезд ограничивался районом в радиусе не более 15 километров. Такая система сравнительно высокой миграции на относительно небольшие расстояния была нужна, чтобы как можно надежнее обеспечить место в общежитии для следующего поколения. Так, плотник, имевший двух сыновей, мог оставить свое дело в наследство только одному из них, тогда как другой мог найти работу у бездетного коллеги своего отца по соседству. Могло получиться и так, что этот молодой человек мог найти себе подходящую жену не в своей деревне, но в соседнем поселении, поэтому либо он сам, либо его невеста должны были покинуть родные места. Таким образом, миграция в сельской местности в прединдустриальном обществе в первую очередь должна служить поискам подходящего брачного партнера или работы по профессии.

54

2.4.6. Классическая демографическая схема

Как были связаны между собой смертность, рождаемость и брачность и какой эффект эти факторы оказывали на численность следующего поколения, лучше всего проиллюстрировать на подробном примере.

Для этой цели мы должны создать демографическую модель, усредненную по всем параметрам. Итак, такая «демографически идеальная мать» выходила замуж в среднестатическом возрасте, рожала среднестатистическое число детей и жила с мужем в браке среднестатистическое число лет. Известный нам материал, позволяющий произвести подобные подсчеты, происходит в основном из Франции. Поэтому нашей отправной точкой будут тысяча «среднестатистических» французских девушек, родившихся между 1740 и 1749 годами. Поскольку часть этой группы жила во второй половине восемнадцатого века, мы сможем проследить насколько классическая демографическая модель продолжала работать в следующем периоде.

У этих французских девушек шансы на выживание после рождения были значительно ниже, чем теперь. В период 1740-1749 гг. ожидаемая продолжительность жизни, т.е. количество лет, на которые в среднем можно было рассчитывать, составляла при рождении 25 с лишним лет. Поэтому положение этих французских девушек было несколько хуже, чем у девушек в Англии и в Республике Соединенных провинций. Конечно, эта цифра не означает, что ни один из новорожденных не перешагивал через рубеж в 25 лет. Среди них было сравнительно много тех, кто дожили до Французской революции и даже до Реставрации. Такая большая разница между низкой ожидаемой продолжительностью жизни при рождении и немалым числом лет, которые прожила часть из этих женщин, возникает в результате того, что в первый год жизни умирало много детей. После одного года из 1.000 девушек в живых оставалось только 725. Таким образом, смертность среди грудных детей составляла 275 промилле и по меркам восемнадцатого века это было немного. Такая высокая смертность являлась результатом плохого питания, но в еще большей мере = плохого медицинского и социального ухода. На втором году жизни смертность была ниже, чем среди грудных детей, но все же продолжала оставаться высокой. То же самое можно сказать и о третьем годе жизни. Если же взять группу девушек в 25-летнем возрасте, то их ряды окажутся сильно поредевшими: в живых остается не более 416. В этом возрасте обычно принималось решение = выходить замуж или нет. Та часть группы, которая осталась незамужней, составляла примерно 10 процентов. Таким образом, при среднем брачном возрасте в 26 лет замуж вышли 374 женщины, большинство которых (примерно 90 процентов) позднее стали матерями. Поскольку эти французские

55

женщины в большинстве своем были «добропорядочными», внебрачных детей у них не было и замуж они выходили не беременными. Первый ребенок в новой семье появлялся по прошествии года, последний = когда матери было 40 лет. На протяжении этих тринадцати лет естественной плодовитости дети рождались не каждый год. Интервал между рождениями составлял у этих женщин 26 месяцев. Это означает, что вся группа в 374 замужних женщины в общей сложности родила 2.191 ребенка, в среднем 5,8 на каждую женщину. Соотношение полов среди новорожденных составляло 105: как и в двадцатом веке на каждые 100 девочек рождалось 105 мальчиков. Позднее в восемнадцатом веке эта разница выправилась из-за большей смертности среди мальчиков. Другими словами, это означает, что родились 1.043 девочки, которые должны были заменить первоначальных 1.000 женщин из поколения их матерей. Таким образом, население Франции в восемнадцатом веке росло, но низкими темпами. Сколь ненадежным было такое равновесие, становится видным, если подсчитать, что было бы, если бы девушки вышли замуж не в двадцать шесть лет, а годом позднее. Тогда бы окончательный результат был бы не 1.043, а 962, и рост превратился бы в свою противоположность. То же самое произошло бы если бы незамужними остались не 10, а 15 процентов. Если такие относительно незначительные изменения могли иметь столь важные последствия, то какие же последствия могли иметь такие факторы, как кризис существования, эпидемия или война и как сильно они могли отразиться на демографической структуре? Таким образом, в прединдустриальном обществе демографическое положение было крайне шатким.

2.5. Классическая семья

Долгое время полагали, что неустойчивое демографическое равновесие вело к тому, что в прединдустриальном обществе система семейных отношений была иной, нежели в последующие годы. Считалось, что большая смертность, неуверенность в завтрашнем дне и ограничения экономического характера заставляли людей жить большими семьями. Родители жили вместе со своими женатыми или замужними детьми и их еще не выросшими детьми. В таких семьях много взрослых воспитывали детей и подростков. Днем ими занимались бабушки и дедушки, а вечером к воспитанию снова приступали родители.

Однако из недавних демографических исследований выясняется, что большинство жителей Западной Европы в период с пятнадцатого по восемнадцатый век жили в иного рода семьях. Голландцы и англичане жили тогда, как правило, семьями, состоящими только из родителей с детьми, без других родственни-

56

ков. Такие формы общежития, существовавшие в городах еще в пятнадцатом веке, были относительно небольшими. Дяди и тетки, деды и бабки и другие родственники жили отдельно в своих домах самостоятельными семьями. «Нуклеарная семья», как и поздний брачный возраст, большое число неженатых и незамужних и значительная миграция в сельской местности, были явлениями, характерными для Западной Европы и не встречавшимися в других регионах, за исключением поселений белых колонистов в других частях света.

Тем не менее степень распространения простой («нуклеар-ной») семьи в четырех странах была различной. По границам этой области, на юго-западе Франции и на востоке Германской империи, число таких семей было меньше. Существовали также и местные различия. В середине восемнадцатого века в Оверэйс-селе в деревнях салландского региона с преобладанием земледелия, 69 процентов всех семей состояли из родителей и детей, однако в скотоводческих районах этой же местности, таких семей было не менее 82 процентов. Таким образом, «нуклеарная семья» встречалась главным образом в районах с выраженной производственной специализацией. Это явствует также из сравнения приведенных выше данных по Оверэйсселу с данными по Лейдену за тот же период: в этом городе почти 99 процентов всех семей состояли только из родителей и детей.

Таким образом, в Западной Европе были распространены относительно небольшие семьи, состав которых довольно часто изменялся в результате большой смертности и сравнительно высо-

Табл. 2.6. Состав хозяйств в Голландии, XVII-XVIII вв.

Кримпенерваард Лейден Зап. Брабант 1622 1749 1750

взрослые 1,8 1,7 1,6

дети 2,7 1,4 2,2

родственники 0,1 0,0 0,2

персонал (слуги, Q2 Q2 og

наемные работники) ' Ui/i ">0

приживалы_____________________Су___________0,3_________0,1

хозяйство в целом_______________4,9___________3,6_________4,9

Источник: A.M. вам дер Воуде, «Демографическое развитие Северных Нидерландов в 1500-1800 годах», в издании Всеобщая история Нидерландов т. V (Харлем 1980) 162; Д.И.Ноордам, «Народонаселение, хозяйство и семья в Лейдене в 1749 году», в издании Город в упадке, Г.А.Дидерикс (ред.) (Лейден 1978) 114. A.M. van ler Woude, «Demograftsche ontwikkeling van de Noordelijke Nederlanden», in: Algemene geschiedenis der Nederlanden V (Haarlem 1980); D.J.Noordam, «Bevolking, huishouden en gezin in Leiden in 1749» in: H.A.Diederiks ed., Een stad in achteruitgang (Leiden 1978).

57

кой рождаемости. Кроме того, в хозяйствах имелись наемные работники, которые тоже часто сменялись. Оба эти показателя относятся в первую очередь к сельской местности, в городах детей и наемных работников было меньше, как видно из таблицы 2.6.

Таблица 2.6 также ясно показывает, что в Лейдене в 1749г. число детей (1,4 на семью) было недостаточное. В сельской местности Кримпенерваарда и Западного Брабанта, наоборот, число детей в семье превышало средний показатель. В этих регионах в семьях жили также бабушки и дяди. Они практически не встречались в Лейдене и редко встречались в сельских районах, специализировавшихся на скотоводстве. Различия в численности наемных работников указывают на то, что в деревне было больше работников и служанок, которые жили под одной крышей с хозяином. Отличительной чертой городского хозяйства было наличие иждивенцев, обычно бедняков, у которых не было достаточно денег, чтобы жить в собственном доме.

Одной из важнейших черт «нуклеарной семьи» и основанного на ней хозяйства была мелкомасштабность. Так же обстояло дело и с ее непосредственным окружением. В городах были кварталы и районы, где люди были особенно тесно связаны друг с другом. Это видно на примере интенсивной общественной жизни в восемнадцатом веке в лейденских «бонах» (более мелкая единица, нежели район или квартал) и в амстердамском районе Иордаан. Неуверенности в завтрашнем'дне и беспомощности перед лицом природы противопоставлялись прочные узы с соседями по кварталу. Важнейшие события в жизни человека касались всех из его окружения, свадьбы праздновались всем районом, все участвовали в сборе денег на подарок молодоженам.

2.5.1. Выбор партнера

В любом обществе факторы, определяющие выбор брачного партнера, играют существенную роль. В предыдущих разделах было выяснено, что брачная жизнь была правилом, а другие формы совместной жизни, как, например, сожительство вне брака, встречались редко или практически отсутствовали.

Выбор брачного партнера определялся стремлением к эндогамии, то есть стремлением вступить в брак с людьми примерно одного и того же круга. Авторы семнадцатого и восемнадцатого веков считали, что удачный брак наиболее вероятен, если муж и жена исповедуют одну веру и происходят из групп, одинаковых по профессиональным признакам и по благосостоянию. Существовали и другие формы эндогамии, такие, как возраст и место жительства. Конечно, найти брачного партнера, равного во всех этих отношениях было невозможно, значит, надо было делать выбор, даже если бы не существовало других факторов, обеспе-

58

чивающих успех брака, кроме этих пяти. От цели заключения брака могло зависеть, кто решал этот выбор = родители или сами брачующиеся. В таких зажиточных группах прединдустри-ального общества, как дворяне и патриции, решения иногда принимались обеими семьями еще до рождения будущих мужа и жены. Династические и экономические интересы играли более важную роль, нежели желание невесты и жениха, именно эти факторы и определяли, между кем должен быть заключен брак. Но экономические соображения могли играть роль и при заключении брака в других социальных группах: так, крестьяне в этом обществе часто женились на крестьянских дочерях. Однако среди ремесленников в английских и голландских городах выбор был более свободным: обычно они брали жен из той же религиозной среды, но иногда и из групп иного профессионального характера или материального благосостояния. При такой свободе, которая вела к отступлениям от эндогамии, соображения, определявшие выбор брачного партнера, носили эмоциональный характер. Любовь, как основание для заключения брака, для этих городских групп должна была быть важной причиной для вступления в брак с избранными партнером. Этот феномен, который считается характерной особенностью современной семьи, семьи девятнадцатого века, можно было наблюдать среди ремесленников Северо-Западной Европы еще в семнадцатом и восемнадцатом веках.

25.2. Ролевые установки

Более свободный выбор брачного партнера в Голландии и Англии имел значение и при распределении ролей внутри семьи. В семнадцатом и восемнадцатом веках в среде средних слоев населения можно найти примеры некоего равноправия между мужчиной и женщиной. Решения о будущем детей, о новых капиталовложениях, о покупках часто принимались по взаимной договоренности. В семнадцатом веке многие путешественники по Голландии удивлялись независимому положению женщины, которая, по их мнению, вела себя «не по-женски». По Политическому Распоряжению 1580 года, которым регулировалось брачное право, женщины могли разводиться. Но гораздо чаще, чем это формальное расторжение брака, имел место распад семьи «де-факто», когда супруги переставали делить «стол и ложе». В Лейдене в восемнадцатом веке значительно увеличилось число разводов, особенно среди бедных слоев населения. После решения об этой форме расторжения брака женщина снова становилась дееспособной. Дети обычно оставались с ней и муж должен был заботиться об их содержании, а иногда и выплачивать алименты своей «отлученной» супруге.

59

По наследственному праву женщина на западе Нидерландов также имела больше прав, нежели в других странах (за исключением английских колоний в Америке). Правилом было, что после смерти мужа вдова наследовала его имущество: она должна была в этом случае отделить детям только незначительную часть наследства. Поэтому нет ничего удивительного в том, что женщины в голландском обществе выступали в качестве главы семьи не только в городе, но и в деревне. Поскольку семья представляла собой не только форму общежития и единицу потребления (см. главу 3), но одновременно и производственную единицу, женщина играла важную роль и с экономической точки зрения. В меньшей степени это справедливо для Англии, где наследственное право было не столь благосклонно к женщине. Развод здесь был возможен только по просьбе мужа, и сама процедура (по требованиям закона) была сложной. Но положение женщины в Англии было опять-таки лучше, чем во Франции и Германии. В обеих этих странах женщины выполняли в семье экономическую функцию, без которой нельзя было обойтись, но не всегда их ценность признавалась. В иерархии членов хозяйства французская и немецкая женщина часто стояла ниже своего сына и иногда даже ниже работника.

Тем не менее, даже в Нидерландах женщина по своему положению стояла ниже мужчины. В этот период никаких изменений в этом вопросе не произошло. Как крайнее выражение протеста против такой дискриминации, женщины брали на себя мужскую роль и, переодевшись мужчиной, шли на службу солдатом или матросом.

Как уже выяснилось при анализе выбора партнера, дети во Франции и Германии пользовались меньшей самостоятельностью, чем в Англии и Голландии. Однако до сих пор еще неясно, в какой мере население на северо-западе Европы воспринимало детей как живых существ, членов своей семьи, а не только как будущую рабочую силу и кормильцев родителей в старости.

2.5.3. Нормы и ценности

Семья в этом обществе являлась также инструментом социального контроля. В прединдустриальном обществе дети не только росли в семье, но и в той же семье они учились профессии и познавали социальные нормы и ценности. Неравенство, которое существовало в этом обществе, можно обнаружить и в жизни одной семьи.

Отклонения от господствующих норм карались не только церковью и властями, но и самой молодежью. В шестнадцатом веке, особенно во Франции, молодежь начинала действовать, когда местный рынок невест выходил из равновесия. Это могло слу-

60

читься, если старый, богатый мужчина вынуждал молодую девушку выйти за него замуж или если местная красавица получала от чужака заверения, что он на ней женится. Для предупреждения таких случаев молодежь перед домом виновника устраивала «кошачий концерт» (charivari). Другие случаи неприятия определенной манеры поведения лежали в области взаимоотношения полов. Если, выходя замуж, невеста уже была беременна, к дому виновного мужчины на тачках свозили навоз и рассыпали перед дверью. В Республике Соединенных провинций такое, вероятно, не случалось, но молодую пару заставляли публично признать вину и обещать исправиться.

2.6. Заключение

В прединдустриальном обществе большая численность населения была важным фактором. Большое число жителей в абсолютном или относительном выражении (т.е. на кв. км) позволяло государству вести войны и завоевывать новые земли. На это указывает борьба, которую Англия и Франция вели на протяжении большей части семнадцатого и восемнадцатого веков. Оба эти государства, как и Республика Соединенных провинций, играли важную роль в процессе колонизации. Поскольку колонии в те времена обычно не занимались возделыванием местных культур, а представляли из себя торговые поселения, число людей, необходимых для нормальной деятельности колониального аппарата, было не столь велико, каким оно стало позднее, в девятнадцатом веке. Транспортное сообщение с этими поселениями стоило жизни многим людям. Большие расстояния, которые приходилось преодолевать мореплавателям, и плохое обращение на борту являлись причиной высокой смертности среди матросов.

Немецкие государства, в которых численность населения была небольшой, были не в состоянии позволить себе подобные авантюры. Кроме того, Германия почти перестала расти после демографической катастрофы в результате Тридцатилетней войны.

Увеличение численности населения, создававшее его излишки, было важно еще и потому, что с его помощью можно было создавать городское общество. Смертность в прединдустриальных городах была выше, чем в сельской местности и превосходила рождаемость. Таким образом, для роста городского общества требовалось больше людей, нежели было нужно для обеспечения роста населения в деревне. Поскольку в прединдустриальной Западной Европе машины и орудия, облегчающие труд, использовались незначительно, большое народонаселение было необходимо еще и по этой причине.

С другой стороны, слишком большое население означало бессилие. Если рост производства отставал от роста населения, воз-

61

никала опасность перенаселенности. Поэтому в действие должны были вступать «позитивные регуляторы» (формулировка встречается начиная с 1798 года и принадлежит Томасу Мальтусу (Thomas Malthus), которые наносили удары по численности населения в виде эпидемий, кризисов существования и войн. Каждое из этих несчастий могло случиться в западноевропейском обществе еще в середине восемнадцатого века.

Возможности к увеличению производства были невелики. Действительно, удавалось достигнуть более высокого уровня аграрного производства (см. главу 3), но других форм увеличения источников существования практически не существовало. Голландия, которая в силу высокой специализации, высокой степени урбанизации и большого числа грамотных была в этот период самым передовым регионом, около 1650 года достигла своего демографического «потолка» и после этого на протяжении рассматриваемого здесь периода численность населения больше не росла. Стало невозможным привлекать больше людей в города, чем в прошлом. Результатом явилась демографическая стагнация и снижение экономического роста.

Общая демографическая картина имела во всех четырех обществах сходные характерные черты. Браки заключались только после того, как можно было унаследовать дело родителей, когда они становились слишком старыми, один из них умирал или когда остальные дети покидали родительский дом. Если мужчина работал по профессии, не будучи главой предприятия, он тоже должен был достаточно хорошо знать свое ремесло и иметь достаточный капитал, чтобы создать и содержать семью, причем его жена также играла важную роль в качестве рабочей силы. Различия в возрасте, в котором мужчины вступали в брак, по большей части объясняются размером капиталовложений, которые были необходимы, чтобы получить определенную профессию.

Брак был инструментом регулирования числа детей и, таким образом, роста населения. Важнейшей характерной чертой западноевропейской модели брачности был высокий возраст, в котором заключался (первый) брак. Мужья были на несколько лет старше своих жен; причем в сельской местности браки заключались позднее, чем в городе. Перманентное безбрачие было инструментом, с помощью которого корректировалась динамика народонаселения, в первую очередь для нейтрализации последствий внезапной смертности. Возраст, в котором заключались браки, был относительно постоянным и поэтому имел значение главным образом для демографических процессов на протяжении длительных отрезков времени.

В период между 1550 и 1750 годами в Западной Европе почти не рождались внебрачные дети. Видимо, демографическая система была настолько эффективной, а общественный контроль на-

62

столько сильным, что большинство людей смирялось с высоким брачным возрастом, большим числом неженатых и незамужних и тем, что дети должны были рождаться только в браке.

Плодовитость в браке была в общем «естественной», никакого вмешательства не происходило. Общее число детей в среднем составляло 4-6 и большие семьи были исключением. Только некоторые элитные группы последовательно применяли ограничение рождаемости. Отдельные примеры регулирования рождаемости можно найти как в городах (Руан), так и в сельской местности (Колитон, Фрисландия).

Смертность тоже была высокой и была вызвана главным образом смертностью младенцев, в первую очередь грудных детей. Тем не менее, в восемнадцатом веке в результате улучшения ситуации с питанием (см. главу 3) экзогенная смертность постепенно снизилась, вследствие чего снизился и показатель смертности в целом. В результате этого темпы роста населения резко возросли, имевший до этого место ограниченный рост населения сменился иной моделью демографических процессов. О том, как пытались решить эту новую проблему = быстрого роста численности населения = на основе перестройки демографической структуры общества с помощью внесения новых элементов в западноевропейскую модель брачности, а также на основе изменений в экономической области = речь пойдет во второй части этой книги, где дается характеристика индустриального общества.

Несмотря на многие общие черты активного демографического поведения и сходство основных демографических показателей, демографические процессы выбранных для анализа стран Западной Европы имели также и существенные различия. Можно провести водораздел между Северо-Западной Европой, т.е. Англией и Республикой Соединенных провинций (западной ее частью), с одной стороны, и обеими континентальными державами, Францией и Германией, с другой. Особенно явственно видны эти различия в картине смертности. Как Франция, так и Германия относительно часто становились жертвой эпидемий, кризисов существования, причина которых заключалась прежде всего в низком уровне и плохой организации производства продуктов питания. В Англии и Голландии уровень смертность по этим причинам был ниже благодаря более хорошей организации сельскохозяйственного производства и снабжения. Как представляется, на континенте более значительной была и роль третьего вида кризисов смертности, а именно вызываемых войнами.

Оба государства Северо-Западной Европы были в большей степени урбанизированы (см. главу 5), нежели два других. Это означало большую специализацию в области производства, поскольку промышленность и торговля были более масштабными, нежели в менее урбанизированных континентальных странах. С

63

более высокой степенью урбанизации были связаны высокие показатели смертности, которые превышали показатели рождаемости. Поэтому было необходимо постоянно привлекать в города иммигрантов. Географическая мобильность людей, которые часто прибывали из отдаленных мест, способствовала распространению в Голландии и Англии более открытого менталитета.

Экономика Франции и Германии была в большей степени аграрной и менее специализированной. Это проявлялось и в структуре семьи и хозяйства. Здесь чаще нежели в Северо-Западной Европе встречались крупные хозяйства, хотя лишь в редких случаях это утверждение справедливо в отношении большинства населения этих стран. В континентальных обществах было велико влияние родителей в вопросах выбора партнера и в молодых семьях. Здесь были более ярко выражены иерархические отношения строение внутри семьи.

Примечания

1 Республика Соединенных провинций = государство, возникшее в 1579 году на территории современных Нидерландов в результате объединения пяти провинций: Голландии, Зеландии, Геррланда, Утрехта и Фрисландии, к которым впоследствии присоединились Оверэйссел и Гронинген; далее Республика = прим. переводчика.

2 «Генералитетские земли» = районы на юге Нидерландов, находившиеся в прямой зависимости от Генеральных Штатов = прим. переводчика.

3 «Кризис существования» = ситуация, угрожающая существованию людей, когда в результате войн, эпидемий, голода и др. нарушается функционирование экономики, а за этим следуют изменения в демографической и социальной сфере, возрастает смертность и миграция -прим. переводчика.

социально-экономическая структура западноевропейского общества и ее изменения